اکتوبر ۱۹۵۵ء کی ’’جھلکیاں‘‘ میں عسکری نے لکھا:۔

۔”غالباً یہ بات سب سے پہلے انگریزوں کو سوجھی تھی کہ تنقید دوسروں کو غلام بنائے رکھنے کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ چنانچہ آج سے چالیس سال پہلے ایک انگریز پروفیسر اور نقاد نے شاعری کے متعلق ایک مقالہ پڑھتے ہوئے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ برطانوی سلطنت کے مستقبل کا دارومدار اس بات پر ہے کہ ہندوستانی لوگ انگریزی ادب کس طرح پڑھتے ہیں“۔

پروفیسر — خصوصاً پروفیسر نقاد — عسکری کے استہزا کا آخر تک ہدف بنے رہے، لیکن اس (پیشہ ورانہ؟) چشمک سے فی الحال غرض نہیں۔ صرف اس بات کی نشان دہی مقصود ہے کہ جب عسکری نے اپنی ابتدائی تعلیم پوری کرنے کے بعد الہ آباد یونیورسٹی کے انگریزی ادب کے شعبے میں داخلہ لیا تو سورج برطانوی سلطنت پر ہنوز غروب نہیں ہوا تھا اور ہندوستان انگریزوں کی نوآبادی تھا۔ اکبر الہ آبادی کا یہ شعر عسکری کے ہاں بارہا نقل ہوا ہے:۔

توپ کھسکی، پروفِسر پہنچے

جب بِسولا ہٹا تو رَندا ہے

استعارے کے محدود ہونے کے باوجود اس شعر سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ استعمار — یکے بعد دیگرے یا بیک وقت — طاقت اور تبلیغ کی مدد سے اپنا اقتدار مستحکم کرتا ہے، اور اس شعر کے لیے عسکری کی پسندیدگی سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو اس کا گہرا شعور تھا۔ بیسویں صدی کی تیسری دہائی تک ہندوستان کو براہِ راست سلطنتِ برطانیہ کے تسلط میں آئے پون صدی کی مدت گزر چکی تھی اور ہندوستان کے معاشی، معاشی اور تہذیبی استحصال کی اُس وحشیانہ روایت پر عمل پوری طرح جاری تھا جس کی بنیاد ایسٹ انڈیا کمپنی نے رکھی تھی۔

ہندوستان کی صنعت وحرفت اٹھارویں صدی ہی میں تباہ ہو چکی تھی اور برصغیر کے مشرقی حصے میں نیل کی کاشت پر ظالمانہ اصرار کے باعث زراعت کو بھی سخت نقصان پہنچا تھا۔ پروفیسروں کی خدمات مہیا ہونے کے باوجود توپ کا استعمال موقوف نہیں کیا گیا تھا، جس کی ایک نمایاں مثال ۱۹۱۹ میں جلیاںوالہ باغ کا قتلِ عام ہے۔ غیرملکی تسلط سے آزادی کی تحریک بھی خاصا زور پکڑ چکی تھی۔ غلامی کی گوناگوں ذلتوں کا احساس عسکری کو بھی ضرور رہا ہو گا لیکن انھوں نے اپنی تحریروں کو اس احساس سے آلودہ کرنا کبھی مناسب خیال نہیں کیا، بلکہ اگر کسی اور کی تحریر میں ان واقعات کا ذکر آتا تو وہ اکثر ناپسندیدگی کا اظہار کرتے تھے۔

مغربی تعلیم کے زیرِاثر بنگال سے شروع ہونے والی ہندوستانی نشأۃ ثانیہ، جس کا ایک ثمر الہ آباد یونیورسٹی کا قیام بھی تھا، عسکری کی تحریروں میں کہیں براہِ راست جھلکی نہیں دکھاتی۔ پروفیسروں کی کارگزاری کی ادھوری جھلکیاں عسکری کے ہاں پھر بھی کہیں کہیں مل جاتی ہیں، مثلاً ستمبر اور اکتوبر ۱۹۴۴ کے کالموں میں، لیکن وہاں ان کا بیشتر زورِ بیان اس نکتے پر صرف ہوتا ہے کہ انگریزوں کا رائج کیا ہوا تعلیمی نظام طالبِ علم کو ملکی اور غیرملکی زبانوں کے ادب سے پورا لطف اٹھانے کے لائق نہیں بناتا۔

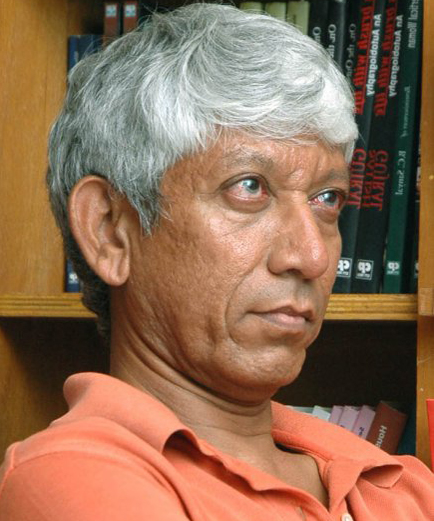

اپنی ادبی تربیت اور نشوونما پر عسکری اپنے دو استادوں پروفیسر ستیش چندر دیب اور پروفیسر فراق گورکھپوری کا گہرا اثر تسلیم کرتے ہیں۔ خاص طور پر اپنے ان استادوں کے باعث انھیں الہ آباد کی فضا میں ایک ایسی چیز کا احساس ہوتا تھا جو الہ آباد کے سوا کہیں اَور انھیں ڈھونڈے سے بھی نظر نہیں آتی تھی یعنی ادب اور ادیبوں کا احترام، محبت اور اُنس۔ اپنے استادوں سے حددرجہ شیفتگی کے اثر سے وہ یہ نتیجہ تک برآمد کرنے کو تیار ہو گئے کہ غالباً ذہنی زندگی سے اس قسم کا اُنس صرف ہندوؤں ہی کے بس کی بات ہے۔ ان دونوں باتوں کو معصومانہ خوش عقیدگی سے زیادہ اہمیت دینا اس لیے غیرضروری ہے کہ ادب اور ادیبوں سے اُنس پیدا کرنے کے لیے الہ آباد میں گھر کرائے پر لے کر رہنا کوئی ایسی لازمی شرط نہیں اور نہ ذہنی زندگی سے اُنس کی تعلیم فقط منوسمرتی میں ملتی ہے۔ مقصود صرف یہ بتانا ہے کہ ان پروفیسروں نے عسکری کی ادبی شخصیت کی تشکیل میں بنیادی نوعیت کا کردار ادا کیا۔ وہ اردو شاعری کی روایت کو پہچاننے اور اس کی قدر متعین کرنے میں پروفیسر فراق کے تنقیدی نقطۂ نظر کے ہمیشہ قائل رہے۔

۔”نظریاتی تنقید میں بھی فراق صاحب ہی نے پرانے تنقیدی نقطۂ نظر سے بےاطمینانی میرے دل میں پیدا کی اور مارکسیت آمیز تنقید کی ضرورت سے آشنا کیا، اور انھوں نے ہی ترقی پسندی کے محدود اور ناکافی ہونے کے احساس کو تقویت پہنچائی“۔

اسے فراق کی رہنمائی کا نتیجہ سمجھیے یا عسکری کے اپنے بےحد وسیع مطالعے کا، کہ ان کی تمام تر ادبی زندگی ’’ادب برائے ادب‘‘ اور ’’ادب برائے زندگی‘‘ کی سرحد پر، یوسفی کی اصطلاح میں، اندھا بھینسا کھیلنے میں گزری۔ عسکری ہی پر بس نہیں، اردو تنقید کا بیشتر سیندور انھی دونوں اجنبی دوشیزاؤں کی مانگ بھرنے میں کام آیا ہے۔ آج شاید اس بات کو مضحکہ خیز سمجھا جائے، لیکن یہ واقعہ ہے کہ اُن اچھے دنوں میں قرۃ العین حیدر تک سے انٹرویو میں سوال کیا جاتا تھا کہ آپ ادب برائے ادب کی قائل ہیں یا ادب برائے زندگی کی؟ اور وہ نہایت سنجیدگی سے جواب دیتی تھیں کہ ’’جی، ادب برائے زندگی کی!‘‘ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اس جواب پر اس بات کا دارومدار ہوتا تھا کہ مختلف نقاد آپ کی تحریروں کی بابت کیا راے قائم کریں گے۔ باقی نقادوں کا معاملہ (غالباً فراق کا شاگرد نہ ہونے کے باعث) سیدھا سادا تھا؛ وہ شروع ہی میں سرحد کے اِس طرف یا اُس طرف ہو گئے تھے اور اطمینان سے اپنے ہم خیال ادیبوں میں عظمت کی ریوڑیاں بانٹا کرتے تھے۔

جہاں تک عسکری کے تنقیدی نظریات کا تعلق ہے، ان کے دودِلے پن

ambivalence

نے ان کی تحریروں میں ایک عجیب دل آویز تنوع پیدا کر دیا ہے۔ کہیں وہ ترقی پسندوں پر کمیونسٹ پارٹی سے ہدایات لینے کا الزام لگا کر انھیں لعن طعن کرتے دکھائی دیتے ہیں تو کہیں مسلم لیگ کی پارٹی لائن کی پابندی کو ادب کا واحد ذریعۂ نجات قرار دیتے ہوے ملتے ہیں۔ ادیب کی سماجی ذمےداری، معروضیت، حقیقت نگاری وغیرہ کے بارے میں بھی ان کے ہدایت نامے عموماً ان کے کیمیائی اور حیاتیاتی افعال کے تابع رہتے ہیں۔

عسکری کی ادبی شخصیت پر، فراق کے علاوہ، انگریزی اور فرانسیسی کے جدید ادیبوں کے اثرات بھی بہت نمایاں ہیں۔ خصوصاً فرانسیسی ادیبوں سے تو اُن کی محبت شیفتگی کی حد تک پہنچی ہوئی ہے۔ اُن کو سراہنے کے معاملے میں وہ اکثر اتنا مبالغہ کرتے ہیں کہ یوسفی کی ’’زر گزشت‘‘ کے یعسوب الحسن غوری یاد آجاتے ہیں جو

۔”انگریز کی تعظیم و تکریم میں غلو برتتے اور انھیں فطری تقاضوں سے بالاتر سمجھتے تھے۔ انگلستان کی ملکہ معظمہ کے ہاں بچہ ہو گیا تو ہفتوں شرمائے شرمائے پھرے“۔

عسکری کی تحریروں سے یہ اندازہ بہ آسانی ہو جاتا ہے کہ انھیں کوئی ایک نقطۂ نظر اختیار کرنا ہو یا اس کے بالکل متضاد دوسرا، سند انھیں ہر صورت میں فرانسیسی ادیبوں سے فراہم کرنی پڑتی ہے، اور لطف یہ ہے کہ انھیں یہ سند ہر بار مل بھی جاتی ہے۔ ’’فسادات اور ہمارا ادب‘‘ والے مضمون میں بھی انھیں اپنے نئے اور انوکھے نقطۂ نظر کی حمایت میں فرانسیسی ادیبوں ہی کو کھینچ کر لانا پڑا۔ فرانسیسوں سے ان کی عقیدت کا یہ عالم ہے کہ جب وہ الجزائر کی تحریکِ آزادی کے حق میں اخباری بیان جاری کرتے ہیں تو عسکری کو یہ بات نہایت معقول معلوم ہوتی ہے، جبکہ فسادات کے بارے میں ترقی پسند ہندوستانی ادیبوں کے یادداشت تیار کرنے میں انھیں لاشوں کا ذکر کر کے شہرت حاصل کرنے کے لالچ کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا۔

عسکری کی تحریریں اُسی دور میں شائع ہونی شروع ہوئیں جب لکھنؤ میں ترقی پسند ادیبوں کی کانفرنس منعقد ہوئی تھی اور مختلف مذاہبِ فکر اور ادبی طریقِ کار رکھنے والے ادیبوں نے ادب کی اُس تحریک کی ابتدا کی تھی جسے ترقی پسند ادب یا نئے ادب کا نام دیا گیا۔ شروع میں عسکری بھی خود کو اس تحریک سے بہت مشتاقانہ طور پر وابستہ محسوس کرتے تھے کیونکہ انھیں اس میں ۱۹۲۰ سے ۱۹۳۵ تک کے ’’رومانی‘‘ یا ’’جمال پرستانہ‘‘ دور سے — جس کی اُن کے خیال میں کوئی ادبی یا سماجی قدروقیمت نہ تھی — ایک صحت مند انحراف کا امکان دکھائی دیتا تھا۔ رومانی دور کے نمائندہ لکھنے والوں نے، جن میں نیاز فتحپوری اور کچھ اور لوگ شامل تھے، نئے ادب کے نمائندہ شاعروں، مثلاً فیض، راشد اور میراجی، پر اعتراضات کیے، جن کا رد عسکری نے متواتر اپنے دو کالموں میں پیش کیا تھا۔

اگست ۱۹۴۶ کی ’’جھلکیاں‘‘ میں داستانوں کے دور کے بعد کے اردو فکشن کی تاریخ کو عسکری تین نمایاں ادوار میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلے دور کے نمائندہ لکھنے والوں میں وہ رتن ناتھ سرشار، نذیر احمد، راشدالخیری اور پریم چند کا نام لیتے ہیں۔ اس دور کی خصوصیات عسکری کے نزدیک یہ ہیں:۔

۔”جب ناول نگاری کا دور آتا ہے تو یہ عجیب بات دیکھنے میں آتی ہے کہ پہلے ایسے ناول پیدا ہوتے ہیں جو محض عشقیہ، رومانی یا جنسی نہیں ہیں۔ کم از کم وہ ناول جو ادب میں اہمیت رکھتے ہیں، صرف ایک لڑکے اور ایک لڑکی کے عشق کی حکایت نہیں ہیں۔ خصوصاً نذیر احمد کے ناولوں میں تو عشق اور رومانی جنسیت کو بہت ہی کم دخل ہے بلکہ غالباً بالکل ہی نہیں۔ ’’فسانۂ آزاد‘‘ میں عشق ہی نہیں عشق بازی بھی ہے، لیکن اس کتاب کی اہمیت اور عظمت کا ان عناصر سے کوئی تعلق نہیں۔ پیدا ہوتے ہی اردو ناول نے سنجیدگی اور ذمہ داری اختیار کر لی ہے۔ بات یہ ہے کہ زمانہ ہی اس بات کا متقاضی تھا۔ ایک دنیا مٹ رہی تھی اور نئی دنیا اپنے قدم جما رہی تھی۔ زندگی کا پورا نظام اور اقدار بدل رہی تھیں۔ نئے اور پرانے کا تقابل اور تضاد اتنا شدید تھا کہ اس سے آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی تھیں۔ لوگوں کو کچھ تو پرانی چیزوں کے جانے کا افسوس تھا اور تھوڑا سا یہ شبہ بھی تھا کہ ان میں سے بہت سی چیزیں واقعی فرسودہ ہو چکی تھیں۔ نئی چیزوں کے پیچھے حکمراں کی قوت تھی اس لیے انھیں بالکل رد کرنا بھی ناممکن تھا، البتہ لوگ پھونک پھونک کر قدم آگے بڑھانا چاہتے تھے۔ دو تہذیبوں اور دو نظامِ اقدار کے تصادم اور اس ذہنی کشمکش کا اظہار اردو ناول کی شکل میں ہوا، یا یوں کہیے کہ وہ ساری کشمکش مجسم ہو کر لوگوں کے سامنے اس شکل میں آئی۔ چنانچہ اس وقت ناول محض تفنن طبع کا ذریعہ یا ذہنی افیم نہیں تھا بلکہ سماجی تحقیقات کا ایک آلہ۔ ظاہر ہے کہ یہ ناول انقلابی نہیں ہو سکتا تھا۔ ۵۷ میں انقلابی کوشش ناکامیاب ہو ہی چکی تھی، اس لیے اب تو لوگوں کو یہ سوچنا تھا کہ سمجھوتے کی بہترین شکل کیا ہو سکتی ہے۔ اسی بات پر اردو ناول غور کر رہا تھا‘‘۔

اس اقتباس میں ایک قابلِ غور نکتہ یہ بھی ہے کہ اردو ناول میں عسکری کے نزدیک جن دو تہذیبوں اور اقدار کے نظاموں کے مابین کشمکش کا اظہار اردو فکشن میں ہو رہا تھا وہ مغربی اور ہندوستانی تہذیبیں تھیں۔ ’’مسلم کلچر‘‘ غالباً اس وقت تک ایجاد نہیں ہوا تھا۔ بعد میں، مسلمانوں کی نئی ریاست کو اپنا کر، عسکری اردو فکشن کے اس دور کی تاریخ کو نئے سرے سے مرتب کرنے والے تھے، کیونکہ ایسی ریاستوں میں جن کی صاحبِ اقتدار قوتیں ان کو نظریاتی ریاست قرار دیتی ہیں، تاریخ کو نئے سرے سے لکھا جانا ناگزیر ہو جاتا ہے۔ یہ قوتیں، کنڈیرا کے لفظوں میں، اس بات کا شعور رکھتی ہیں کہ ماضی جس کے اختیار میں ہو، وہی مستقبل پر بھی اختیار رکھتا ہے۔ برصغیر کی تہذیب اور تاریخ کی جو بدلی ہوئی تعبیر عسکری کی تحریروں کے پاکستانی دور میں ملتی ہے اس کا ذکر آگے آئے گا۔

اردو فکشن کی ابتدا کے سلسلے میں اپنا نقطۂ نظر مرتب کرتے ہوے عسکری نے بڑی احتیاط سے مثالیں چنی ہیں۔ ’’امراؤ جان ادا‘‘ جس کو اردو زبان کا پہلا ناول کہا جاتا ہے، شاید انھیں اپنے موقف کے لیے کارآمد معلوم نہیں ہوا، چنانچہ انھوں نے اس کے ذکر کو اپنی خودساختہ تاریخِ اردو ناول سے حذف کر دیا۔ جو موقف عسکری پیش کرنا چاہتے ہیں اس پر تو بس ڈپٹی نذیر احمد کے ناول پورے اُتر سکتے یا اُتارے جا سکتے ہیں۔ رتن ناتھ سرشار کا نام محض ڈپٹی صاحب کی تنہائی کو دور کرنے کے خیال سے شامل کیا گیا اور اس کی وضاحت میں محض اتنا کہنا کافی سمجھا گیا کہ اس کی عظمت اور اہمیت کا عشق اور عشق بازی سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر کس چیز سے تعلق ہے؟ اس کی تفصیل کا شاید موقع نہ تھا۔ رہی ڈپٹی نذیر احمد کی کشمکش، تو وہ بلاشبہ حقیقی چیز ہے۔ ان کے لیے اُن اقدار کو یکسر رد کرنا ممکن نہیں تھا جن کے پیچھے ’’حکمراں قوتیں‘‘ تھیں کیونکہ یہ قوتیں صرف حکمراں ہی نہیں تھیں بلکہ ڈپٹی صاحب ان کے نمک خوار بھی تھے۔ اپنی تصانیف پر نذیر احمد کو حکمرانوں کی توصیف ہی نہیں انعام و اکرام بھی نصیب ہوا۔ جہاں تک ان کی ’’سماجی تحقیقات‘‘ کا تعلق ہے، تو وہ عسکری جیسے ژرف بیں مفسر کی رائے میں، صرف نصوح کے احیاے اسلام کے جوش و خروش اور دیوانِ آتش کو نذرِ آتش کرنے تک محدود معلوم ہوتی ہے۔ کیا عجب پھونک پھونک کر قدم رکھنے سے عسکری کی مراد کتب خانے کو پھونکنا ہی رہا ہو۔

دلّی ہی کے ایک اَور روڑے ملا واحدی نے اپنی کتاب ’’میرے زمانے کی دلی‘‘ میں میر محمد حسین کے ذکر میں یہ واقعہ درج کیا ہے:۔

۔’’ایک مرتبہ میلاد کی محفلوں کا غیرمعمولی زور بندھا۔ غربا تو یہ محفلیں کرتے ہی رہتے ہیں لیکن اُمراء، رؤسا اور خطاب یافتہ مسلمان بھی محفلیں کرنے لگے۔ اسلامی کالجوں اور مسلم یونیورسٹی میں محفلیں منعقعد ہونے لگیں۔ اس کا عوام پر بڑا اثر پڑا۔ انھوں نے گھروں اور مسجدوں سے لے کر سڑکوں تک میلاد کی محفلوں کو پھیلا دیا۔ میں نے میر محمد حسین سے پوچھا، ’میر صاحب! لوگوں نے کیا دنیا جاتی دیکھ لی ہے؟‘ میر محمد حسین نے فرمایا، ’انگریزوں کی عنایت ہے۔ مسلمان انگریزوں کی مخالفت میں ہندوؤں کے دوش بہ دوش آ چلے تھے۔ انگریزوں نے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے مسلمانوں کی توجہ اُدھر پھیر دی جدھر آسانی سے پھیری جا سکتی تھی۔‘ میں نے کہا، ’میر صاحب! بات گلے نہیں اُتری۔‘ بولے، ’جناب! میں تو بلاتشبیہ ہمہ از اوست کا قائل ہوں۔ آج کل دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے، انگریز کے اشارے پر ہوتا ہے۔ میری بات آج گلے نہیں اُترتی نہ اُترے، کل اُتر جائے گی۔’ یہ اُن دنوں کا قصہ ہے جب انگریز ہی انگریز تھے۔ امریکہ برطانیہ پر نہیں چھایا تھا اور روس نے مقابلہ کے لیے خم نہیں ٹھونکے تھے۔ میر محمد حسین انگریزی داں بھی تھے اور انگریزداں بھی“۔

اردو فکشن کا دوسرا دور عسکری کے نزدیک وہی جمال پرستی کا دور ہے جس کی بابت عسکری کی ناپسندیدگی کوئی راز نہیں ہے۔ ان کی یہ ناگواری آخر تک قائم رہی۔ رومانی دور پر ان کے اعتراضات کی فہرست بنانا غیرضروری ہو گا لیکن ایک معنی خیز اعتراض یہ بھی تھا کہ جمال پرست ادیب لفظوں کے طوطامینا چاہیے بنا لیں، اپنے محلے کے نائی کا نقشہ کھینچنا ان کے بس سے باہر ہے اور اس قسم کا مطالبہ کیا جائے تو شاید وہ برا بھی مان جائیں۔

۔’’اتنی بےلوچ، زندگی کے تقاضوں سے اتنی دور اور اتنی جھوٹی نثر اردو میں اُس وقت تک نہیں لکھی گئی تھی۔ ہمارا ادب موضوع اور اسالیب دونوں کے اعتبار سے گھٹ کر ایک تنگ سی نالی رہ گیا تھا جس کا پانی افسوس تو یہ ہے کہ گندا تک نہیں تھا۔ افسانے میں بس لے دے کے پریم چند تھے جن کے دم سے صحیح اور صحت ور ادب کا نام قائم تھا۔ خیر بعد میں عظیم بیگ چغتائی بھی آگئے۔۔۔“۔

پریم چند کے دم سے کس قسم کے صحیح اور صحت ور ادب کا نام قائم تھا، اس کا بھی گویا عسکری کے موضوع سے کچھ تعلق نہیں۔

عسکری کو سماجی ذمے داری کے لحاظ سے نئے ادب میں ۱۹۲۰ سے ۱۹۳۵ تک کے غالب رجحانات سے بغاوت اور اردو ناول کے اولیں دور سے از سرِ نو تعلق جوڑنے کی کوشش دکھائی دیتی ہے، خواہ یہ کوشش شعوری طور پر نہ کی گئی ہو۔

۔’’اب پھر وہ زمانہ آ گیا تھا جب ایک اور نئی دنیا کے پیدا ہونے کے آثار نظرآ رہے تھے، اور اس مرتبہ نئی دنیا اور پرانی دنیا کا تضاد پہلے سے کہیں زیادہ شدید تھا۔ چنانچہ اردو افسانے کو سماجی ذمہ داری پھر قبول کرنی پڑی، اور افسانہ نگاروں کو تہذیبی سفر طے کرنے کا کام انجام دینا پڑا۔ یہ لوگ اپنا فرض ٹھیک طرح ادا کر سکے ہوں یا نہ کر سکے ہوں، لیکن یہی بات کیا کم ہے کہ انھوں نے پینک میں اونگھنے کے بجائے اپنی ذمہ داری قبول کر لی۔ ان میں کچھ لوگ صرف و محض تخلیق ہی کو بڑی ذمہ داری کا کام سمجھتے ہیں، کچھ لوگ سماجی اور معاشی نظریوں کی تبلیغ بھی کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال، اپنے آپ کو کم وبیش ذمہ دار اور سنجیدہ دونوں گروہ سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ سماجی تحقیقات کا وہی کام کر رہے ہیں جو پہلے نذیر احمد اور سرشار کر رہے تھے، صرف فرق یہ ہے کہ سماج اور فرد دونوں کے سلسلے میں نئے افسانہ نگاروں کی تحقیقات کہیں زیادہ بنیادی ہے‘‘۔

نئے افسانہ نگاروں کی سماجی تحقیقات عسکری کے نزدیک وہی ہے جو سرشار اور نذیر احمد نے اپنے ذمے لی تھی۔ نئے افسانہ نگار اگر ان حضرات کے بجاے پریم چند کو اپنا پیشرو قرار دیتے ہیں تو یہ بات ایسی نہیں جسے نظرانداز نہ کیا جا سکے، کیونکہ ان کے مجموعے ’’سوزِ وطن‘‘ کو انگریزوں نے ضبط کر لیا تھا اور عسکری کے نزدیک جس فیصلے کو حکمراں قوتوں کی تائید حاصل ہو اسے یکسر رد بھی نہیں کیا جا سکتا۔ مذکورہ تحریروں کے آزادانہ تجزیے سے اس نتیجے پر پہنچنا میرے نزدیک زیادہ قرینِ قیاس ہوتا کہ پریم چند اور ’’نئے افسانہ نگاروں‘‘ کی سماجی تحقیقات نذیر احمد کی ’’تحقیقات‘‘ کی نسبت ’’کہیں زیادہ بنیادی‘‘ ہی نہیں بلکہ بنیادی طور پر مختلف ہے۔ نذیر احمد وغیرہ انگریزوں کو حاکم سمجھ کر ان کے سامنے سر جھکا دینے اور میلاد کی محفلیں کرانے کا سبق سکھا رہے ہیں، جبکہ پریم چند اور ان کے پیرو ہندوستانیوں میں انگریزوں کی غلامی اور ہندوستانی سماج کی ناہمواری کا احساس پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ عسکری کہتے ہیں:۔

۔’’نیا افسانہ نگار بہت حد تک اس جذبے کے ماتحت افسانہ لکھتا ہے جس کے ماتحت سرشار اور نذیر احمد ناول لکھا کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ میں ہر ایرے غیرے کا ذکر تو کر نہیں رہا ہوں، بہت سے چھوٹے موٹے افسانہ نگار ایسے بھی ہوں گے جو بالکل دوسری تحریکوں سے مجبور ہو کر افسانہ لکھتے ہوں گے، لیکن جہاں تک کرشن چندر، راجندر سنگھ بیدی، عصمت چغتائی، منٹو اور ایسے دوسرے افسانہ نگاروں کا تعلق ہے، ان کے مقاصد اتنے ہی سنجیدہ میں جتنے ان کے صحیح پیش رو افسانہ نگاروں کے تھے اور ان افسانہ نگاروں پر اسی نقطۂ نظر سے بحث کرنی چاہیے“۔

اس سوال کا جواب نہیں ملتا کہ ترقی پسندوں کے ہاں سماجی ذمے داری کے ’’ادب کے ذریعے چند مخصوص نظریوں کی اشاعت‘‘ تک محدود کر دیے جانے کا تصور عسکری نے کن ’’ایرے غیرے‘‘ اور ’’چھوٹے موٹے‘‘ افسانہ نگاروں کی تحریروں سے اخذ کیا ہے۔ یہ تصور ’’مقبول ترین‘‘ ہے یا ’’صحیح ترین‘‘؟ کیونکہ عسکری کے کہنے کے مطابق منٹو، بیدی، کرشن چندر اور عصمت چغتائی کی تحریریں اس تصور کی تصدیق نہیں کرتیں۔ منٹو کی بات بھی فی الوقت جانے دیجیے جن کو غیرترقی پسند قرار دینے میں بعد میں عسکری نے بھی بہت زور لگایا اور ’’ایرے غیرے‘‘ (یا منٹو کے الفاط میں ’’نام نہاد‘‘) ترقی پسندوں نے بھی۔ کرشن چندر، بیدی اور عصمت کو ترقی پسندی کا نمائندہ ماننے پر تو غالباً کسی کو اعتراض نہیں ہو گا۔ عسکری نے ترقی پسندوں کے ہاں سماجی ذمے داری کے مفہوم کا تعین کرتے ہوے ان کی تحریروں سے رجوع کرنا مناسب نہیں سمجھا۔

بہرحال، یہ مفہوم خواہ کہیں سے بھی کیوں نہ اخذ کیا گیا ہو، یہ بات ظاہر ہے کہ وہ ادب کے ذریعے لکھنے والوں کے مرغوب سیاسی نظریے کی اشاعت کے تصور سے سخت اختلاف رکھتے ہیں۔ سماجی ذمے داری کا مفہوم عسکری کے نزدیک اس سے بہت زیادہ وسیع تھا اور وہ مثلاً جیمز جوئس اور اُن فرانسیسی ادیبوں اور شاعروں کو بھی سماجی طور پر ذمے دار لکھنے والوں میں شمار کرتے تھے جن کا ذکر انھوں نے ’’فن برائے فن‘‘ والے مضمون میں کیا ہے۔ بعض ترقی پسند ادیب اگر ہندوستانی کمیونسٹ پارٹی کو اشتراکی سیاسی نظریے کا حامل سمجھ کر اپنی تحریروں میں اس کی حمایت کرتے ہیں تو عسکری کو بہت ناگوار ہوتا ہے اور وہ اسے پارٹی لائن کی پیروی قرار دیتے ہیں۔ ان کے خیال میں ادیبوں کو ادب کے معاملے میں کسی سیاسی پارٹی کی ہدایات ہرگز نہیں ماننی چاہییں خواہ وہ اُس پارٹی کے سیاسی پروگرام سے اتفاق رکھتے ہوں۔

ادب کے ان تین ادوار کی درجہ بندی میں یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ عسکری کو اقبال کی اہمیت کا کہیں خیال نہیں آتا۔ اکبر کا ذکر ان کی تحریروں میں بہت واضح طورپر ملتا ہے۔ لیکن اقبال کو وہ اردو ادب کی روایت میں کیا مقام دیتے تھے اور ۱۹۳۶ کے بعد کی نئی شاعری کو کس حد تک اقبال کے اثر کا نتیجہ خیال کرتے تھے، اس کا اندازہ ان کی تحریروں سے نہیں ہوتا۔ اگرچہ ۱۹۲۰ اور ۱۹۳۵ کے درمیانی عرصے کے غالب رجحان کا ذکر کرتے ہوے وہ اقبال اور پریم چند کو اس اثر سے مستثنیٰ قرار دیتے ہیں، لیکن ادب کی سماجی ذمے داری کے ضمن میں اقبال کے رجحان کا سراغ لگانا انھیں غیرضروری معلوم ہوتا ہے۔ شاعر کے طور پر اقبال کا تفصیلی ذکر عسکری کے ہاں کہیں نہیں ملتا لیکن بعد میں نئی ریاست کے سیاسی نظریے کے مطابق تاریخ کو نئے سرے سے مرتّب کرتے ہوے، انھوں نے پاکستان کے قومی شاعر کی حیثیت کو تھوڑا بہت وزن ضرور دیا۔

الہ آباد میں عسکری کو جن پروفیسروں سے سابقہ پڑا ان میں سے ایک ڈاکٹر بینی پرشاد بھی تھے جن کی شاگردی پر انھیں ایسا ناز تھا کہ وہ سیاسیات اور معاشیات کے میدان میں اپنے تعلیم یافتہ شعور کو کم سے کم ڈاکٹر راجندر پرشاد کے ہم پلہ سمجھتے تھے۔ جہاں تک عسکری کی مطبوعہ تحریروں کا تعلق ہے، یہ نتیجہ نکالنا ناگزیر ہے کہ انھوں نے اپنے اس شعور کو اپنے لکھنے پڑھنے کے کام میں مخل ہونے کی کبھی اجازت نہیں دی۔ عسکری کی ابتدائی برسوں کی جو تحریریں دستیاب ہیں اُن سے عسکری کے سیاسی خیالات کا سراغ لگانا ذرا دشوار ہے، کیونکہ ان میں سیاسی معاملات پر براہِ راست اظہارِ خیال کم ہی ملتا ہے۔ انھیں مجرد سیاسی نظریوں کے اس پہلو سے زیادہ دلچسپی معلوم ہوتی ہے کہ ان کے اثرات ادب پر کس قسم کے پڑتے ہیں ۔ فروری ۱۹۴۵ کی ’’جھلکیاں‘‘ میں عسکری اس موضوع سے بحث کرتے ہیں کہ جنگ (دوسری جنگ عظیم) کے ختم ہونے کے بعد ہندوستان کی سیاسی صورتِ حال کیا ہو گی۔ یہ بات خاصی اہم معلوم ہوتی ہے کہ مسلم لیگ کی قراردادِ لاہور (جس کا نام بعد میں قراردادِ پاکستان رکھا گیا) کے پانچ برس بعد بھی عسکری ہندوستان کے مستقبل کا تصور ایک سیاسی وحدت کے طور پر کر رہے تھے۔ اُن کی اس تحریر سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عسکری کے نزدیک اس وقت جن طاقتوں میں سیاسی کشمکش ہو رہی تھی وہ ’’حکمراں طبقے‘‘ اور ’’ترقی پسند طاقتیں‘‘ تھیں۔ ہندوستان کے عام لوگوں کے سیاسی تصورات کا خاکہ عسکری نے اس کالم میں یوں کھینچا ہے:۔

۔’’ایک عام آدمی کے خوابوں کی نوعیت بالکل سیدھی سادی ہے۔ وہ ایسی دنیا چاہتا ہے جہاں ہر دس بیس سال بعد اُسے اور اس کے بیٹوں کو لڑائی کے میدان میں جان دینے کے لیے نہ بلایا جائے، جہاں اسے دو وقت روٹی اور دو وقت ناشتہ مل سکے۔ اس کے پاس ایک چھوٹا موٹا گھر ہو، اس کی اولاد مناسب تعلیم پا سکے اور اس کی ترقی کے راستے مسدود نہ ہوں۔ فی الجملہ اس کی زندگی میں ہر وقت اور طرح طرح کے خوف اور اندیشے نہ ہوں۔ یہ اس کے کم سے کم مطالبات ہیں۔ اب کے عام آدمی کے تیور بہت بدلے ہوئے ہیں اور بہت برے ہیں۔ یہ دیکھ کر بڑے سے بڑے چنگیزوں کو پسینے آ رہے ہیں۔ اور کچھ نہیں تو اپنی چنگیزی کی خاطر ہی انھیں یہ مطالبات ضرور ماننے پڑیں گے‘‘۔

اس کے بعد وہ یہ مفروضہ قائم کرتے ہیں کہ حکمراں طبقوں کو شکست ہو جاتی ہے اور دنیابھر کا اقتدار ترقی پسند قوتوں کے قبضے میں آ جاتا ہے۔ اس مفروضے کو بنیاد بنا کر وہ اس بات پر غور کرتے ہیں کہ اس نئے سیاسی نقشے میں ادب اور ادیبوں، آرٹ اور آرٹسٹوں کی کیا حیثیت ہو گی۔ ادب کے بارے میں ’’ہندوستان کی تین بڑی سیاسی پارٹیوں‘‘ یعنی کمیونسٹ پارٹی، کانگریس اور مسلم لیگ کے موقف کا الگ الگ جائزہ لینے سے پہلے وہ ایسی دنیا میں ادب اور آرٹ کی حیثیت کا تعین کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں ’’ترقی پسند‘‘ قوتوں کی حکمرانی ہے۔

۔”آئندہ دنیا میں آرٹ کا مستقبل تاریک نہیں تو دھندلا ضرور ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نئی دنیا نقشوں اور خاکوں کے مطابق بنے گی۔ آرٹ نقشوں سے بیزار رہتا ہے۔ یہ بھی لازمی ہے کہ نئی دنیا کے خاکے بنانے والے (ممکن ہے روحانی اعتبار سے وہ صرف خاکروب ہی ہوں) کسی باغیانہ اور فسادی عنصر کو برداشت نہیں کریں گے۔ نئی دنیا میں سب سے بڑی قدر افادیت ہو گی۔ آرٹ کا کوئی فوری مادی فائدہ نہیں ہے۔ آرٹ کوئی ایسی مشین نہیں ہے کہ آپ نے اکنی ڈالی اور مٹھائی کی پُڑیا ہاتھ میں آ گئی۔ آرٹ چینی کے پیشاب دانوں کا پروپیگنڈہ نہیں کر سکتا۔ یہ آرٹ سے غفلت برتنے کی کافی وجہ ہے۔ ممکن ہے آئندہ کتابیں چھاپنے کا حق صرف ریاست کو ہو۔۔۔ شاید کتابوں کی اشاعت کی اجازت تو ضرور ہی لینی پڑا کرے گی۔ نہ معلوم وہ کیسے خوددار مصنف ہوں گے جو اسے برداشت کر لیں گے۔ حالانکہ میں اپنے آپ کو دسویں درجے کا لکھنے ولا بھی نہیں سمجھتا لیکن اگر مجھے لینن جیسے آدمی سے بھی اپنی کتاب کے لیے منظوری لینی پڑے تو میں اسے اپنی توہین سمجھوں گا، چاہے کسی وجہ سے مجھے یہ توہین خاموشی سے برداشت کرنی پڑے۔ آرٹ کا تقاضہ ہے کہ خراب اور ناکام کتابوں کو بھی چھپنے کا حق ہونا چاہیے“۔

یہ بات ظاہر ہے کہ عسکری کے ان خیالات کی بنیاد کمیونسٹ روس میں ادب کے احتساب کے تصور پر ہے، خواہ یہ تصور صحیح ترین ہو یا مقبول ترین۔ عسکری کا نقطۂ نظر واضح ہے: وہ ریاست کو یہ حق دینے کو تیار نہیں کہ وہ ادب اور آرٹ کے معاملوں میں مداخلت کرے اور فکرواظہار کی آزادی کو محدود کرے۔ کہتے ہیں: ’’کتابوں پر احتساب کی بھلائی برائی کا انحصار دراصل محتسبوں کی شخصیت پر ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی شہادت اس قسم کی نہیں کہ آج کے حکمرانوں کی بہ نسبت کل کے حکمراں (کم سے کم آرٹ کے معاملے میں ) زیادہ روشن خیال اور وسیع النظر ثابت ہوں گے۔ ‘‘ بعد میں مسلمانوں کی نئی ریاست کے حکمرانوں کو یہ حق دینے میں عسکری کو کوئی تامل نہیں ہوا۔ عسکری کے نزدیک ان کتابوں کو بھی چھپنے کا حق حاصل ہے جنھیں ریاست خراب، ناکام یا غیرضروری سمجھتی ہو۔ کمیونسٹ روس کے غیرمقلّد ادیب زمیاتین نے بھی اس سے ملتی جلتی بات کہی تھی کہ ادیب کی آزادی میں خراب لکھنے کی آزادی بھی شامل ہوتی ہے۔ لیکن عسکری کی یہ رائے فروری ۱۹۴۵ میں تھی اور اس وقت تک انھیں کسی حقیقی صورتِ حال میں کوئی واضح سیاسی موقف اختیار کرنے کا فیصلہ نہیں کرنا پڑا تھا۔

اس اصولی بحث سے نمٹ کر عسکری ہندوستان کی صورتِ حال پر توجہ کرتے ہیں:۔

۔”سیاسی گروہ، ادبی حلقے، ادیب، جدھر دیکھیے ہر آدمی میں ایک ہسٹیریا دبا ہوا پائیے گا۔ ہر انجمن، ہر آدمی بےتاب ہے کہ اپنے مخالفین اور معترضین کی زبان بند کر دے — دلیلوں سے نہیں، اخلاقی قوت سے نہیں، بلکہ کسی قسم کے جبر، کسی قسم کی دھمکی سے۔ ممکن ہے یہ سیاسی شکست خوردگی اور مایوسی کی وجہ سے ہو۔ وجہ کوئی بھی سہی، لیکن جب تک یہ ہسٹیریا دبا ہوا ہے جب تک ہی خیر ہے۔ لیکن ہر آدمی اور خصوصاً ہر انجمن نے اپنے ہسٹیریا سے کام لینے کا وہ وقت چھانٹا جب ہمیں آزادی مل چکی ہو گی اور ہم اپنی زندگی کی تعمیر خود کر رہے ہوں گے، تو پھر کیا حشر ہو گا؟ اس کے تصور سے بھی میں کانپتا ہوں‘‘۔

کنجر کے لنگوٹے والی دلیلِ قاطع اور اس دلیل کی برتر اخلاقی قوت کو ذرا دیر کے لیے بھول کر عسکری کے ان اقتباس پر غور کیجیے تو آپ کو محسوس ہو گا کہ عسکری کے یہ الفاظ اس صورت حال کی پیش گوئی کر رہے تھے جس سے آج تقریباً پچاس برس بعد، پاکستان کا معاشرہ دوچار ہے۔ اس صورت حال کی بنیاد نئی ریاست کے ابتدائی برسوں ہی میں پڑ گئی تھی اور یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے کہ اُن تشکیلی برسوں میں عسکری کا اختیارکردہ موقف ریاست اور اس کے مقاصد سے اتفاق رکھنے والے ادیبوں کے ہسٹیریا کے حق میں تھا، اس کے خلاف نہیں۔

ہرحال، یہ تو بعد کی بات ہے۔ اس وقت تو یہ بھیانک پیش گوئی کرنے کے بعد عسکری ہندوستانی سیاسی پارٹیوں کے ہاتھوں ادب اور آرٹ کے ہونے والے حشر کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں:۔

۔”ملک کی تینوں بڑی سیاسی پارٹیوں کو لے لیجیے۔ کمیونسٹ تو خیر اپنے ادبی عقیدوں کو بہت صفائی سے بیان کر چکے ہیں۔ اگر یہ لوگ برسرِ اقتدار ہوئے تو ممکن ہے ادب کے معاملے میں اوروں کے برابر سخت گیری نہ کریں، لیکن بہرحال وہ کسی ایسے ادب کی ہمت افزائی نہیں کریں گے جو فوری افادیت نہ رکھتا ہو۔ یہ لوگ شاعروں سے نئی کھادوں کی تعریف میں غزلیں لکھوائیں گے اور افسانہ نگار یہ بیان کریں گے کہ اگر بھینس کو کھانسی ہو جائے تو کیا تدابیر اختیار کی جائیں“۔

۔”ادب کے معاملے میں کانگریس کی پالیسی ذرا صاف نہیں ہے۔ لیکن گاندھی جی کو تاج محل سے غریبوں کے خون کی بُو آ چکی ہے اس لیے اندازہ ہے کہ غیرافادی ادب کی حمایت کانگریس بھی نہیں کرے گی، بلکہ جنس کے متعلق صاف گوئی پر پابندیاں بھی لگائے گی۔ وافر امید ہے کہ کانگریس کے ماتحت سستی جذباتیت اور نقلی تصوف کو خوب فروغ ہو گا“۔

‘‘مسلم لیگ کا ادب کے بارے میں جو رویہ ہو سکتا ہے وہ اس شعر میں موجود ہے:۔

کسے خبر کہ سفینے ڈبو چکی کتنے

فقیہ و صوفی و شاعر کی ناخوش اندیشی

۔‘ناخوش اندیشی‘ بڑی کارآمد اصطلاح ہے۔ سیاسی اشتعال انگیزوں کے لیے اس میں معانی و مطالب کی بڑی بڑی دنیائیں موجود ہیں۔ ناخوش اندیشی ہی کے جرم میں آئن سٹائن، فرائڈ، ٹامس مان کو جرمنی سے نکالا گیا تھا۔ یہی الزام سقراط، گلیلیو اور برونو پر بھی لگایا گیا تھا۔ قیس کے بعد اب دیکھیے کون کون بروئے کار آتا ہے۔ کمیونسٹ تو زیادہ زور اس پر دیتے ہیں کہ غیرافادی ادب پیدا کر کے لکھنے والے اپنا وقت خراب کرتے ہیں۔ اقبال کے مقلدین کو شکایت ہے کہ تم ہمیں خراب کرتے ہو، اور ادب کو یہ ضد ہے کہ اب آ گئے ہو تو آؤ تمہیں خراب کریں’’۔

سنہ۱۹۴۷ میں انگریزوں نے برصغیر چھوڑدیا۔ ان کے ہٹنے کے بعد جو دو ریاستیں وجود میں آئیں۔ ان میں سے کسی میں کمیونسٹ پارٹی کو اقتدار نہیں ملا، اس لیے عسکری کے اس خیال کی عملی طور پر تصدیق یا تردید نہ ہو سکی کہ اگر کمیونسٹ بر صغیر کی کسی آزاد ریاست میں برسرِ اقتدار آ جاتے تو ادب کے معاملے میں شاید اوروں سے کم سخت گیری کرتے۔ ہندوستان میں کانگریس کی جو حکومت قائم ہوئی اس نے ادب کا کیا حشر کیا اس کے بارے میں ہندوستانی ہی بہتر بتا سکتے ہیں۔ جہاں تک جنس کے متعلق صاف گوئی پر پابندیاں لگانے کا تعلق ہے، پاکستان کی پہلی مسلم لیگی حکومت اور بعد میں آنے والی عسکری اور غیرعسکری حکومتوں نے غالباً (عسکری کی تعریف کے مطابق) خود کو کانگریسی حکومت ہی تصور کیا۔ سستی جذباتیت کے فروغ کے سلسلے میں دونوں ریاستوں نے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ تصوف کے جو دو نمایاں حلقے پاکستان کے ادب میں سامنے آئے ان میں سے ایک کا مرکزِ تجلّیات عسکری اور دوسری کا قدرت اللہ شہاب تھے۔ تصوف کے بارے میں مَیں کچھ زیادہ نہیں جانتا، لیکن اگر اس کے مقبول ترین تصور کو سامنے رکھیں تو ان دونوں حلقوں کا تصوف نقلی دکھائی دیتا ہے۔ بہرحال مجھے اپنے اس تاثر کے درست ہونے پر اصرار نہیں۔ عین ممکن ہے اصل میں دونوں ایک ہوں اور دونوں اصلی ہوں۔

مسلم لیگ نے اقبال کے زیرِ اثر، اور اقبال کے مقلدین کی زیرِ نگرانی شاعروں اور ادیبوں کی ’’ناخوش اندیشی‘‘ کے ساتھ جس طرزِ تپاک کا مظاہرہ کیا وہ عسکری کی توقعات سے شاید بہت زیادہ مختلف نہیں تھا۔ البتہ اقبال کے پیغام اور جرمنی اور دوسری غیرکمیونسٹ ریاستوں کی سخت گیری سے اس کے تقابل کے سلسلے میں عسکری نے جو لہجہ اختیار کیا ہے اس سے ان کے نفسِ مضمون کی کیا کیا باریکیاں عیاں ہوتی ہیں، یہ سوال آپ مظفر علی سید سے کیجیے، لیکن ستم ظریفی دیکھیے کہ قیس کے بعد کم از کم پاکستان میں بروے کار آنے والوں میں زیادہ تر وہ لوگ شامل تھے جو ترقی پسند کہلاتے تھے اور جن کو ہدایات دینے والی کمیونسٹ پارٹی سے عسکری نے یہ توقع باندھی تھی کہ وہ برسرِ اقتدار آ کر ادب پر پابندیاں لگائے گی اور شاعروں سے نئی کھاد کی تعریف میں غزلیں اور افسانہ نگاروں سے بھینسوں کے کیمیائی اور حیاتیاتی افعال میں پڑنے والا خلل دور کرنے کے نسخے لکھوائے گی۔ عسکری کو امید تھی کہ اگر ایسا وقت آیا تو وہ ان خطرناک پابندیوں اور احمقانہ ہدایات کی مزاحمت کر کے قیامت کے دن فرانسیسی ادیبوں کے سامنے سرخرو ہو سکیں گے۔ مگر افسوس ایسا نہ ہوا اور خود عسکری کو پاکستان میں ادب کے ساتھ ہونے والے ‘اسٹالنِسٹ’ سلوک کے پہلے پُرجوش ترجمان کا کردار ادا کرنا پڑا، اور ان کے کئی ممدوحین اور مداحین کو بھی بڑھ چڑھ کر اس کارِ خیر میں حصہ لینے کی ضرورت پیش آئی۔

بہرحال فروری ۱۹۴۵ تک عسکری کی تینوں پارٹیوں کے سلسلے میں یہی توقعات تھیں جو اوپر دیے ہوے اقتباس سے ظاہر ہوتی ہیں، اور اس سے غالباً یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ان میں کسی پارٹی کے نقطۂ نظر سے، کم از کم ادب کی حد تک، متفق نہیں تھے۔ اس کے سوا سال بعد، مئی ۱۹۴۶ میں انھوں نے مسلم لیگ سے اپنی مشروط سیاسی وابستگی کا اعلان ان لفظوں میں کیا:۔

۔”رہا سوال کورانہ تقلید کا، تو وہ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ جناح صاحب بڑی سے بڑی بات بھی کہہ دیں تب بھی وہ اتنی بڑی بات نہ ہو گی جتنی شیکسپیئر کی بات۔ اس لیے میں تو اتنا محتاط ہوں کہ اپنے آپ کو مسلم لیگی کہہ کر اپنی روح کو محدود نہیں کرنا چاہتا، لیکن چونکہ اس وقت مسلم لیگ ہر قسم کی استعماریت، استبداد اور سرمایہ داری کی مخالفت کر رہی ہے، چونکہ مسلم لیگ چارسو فیصد عوامی اور جمہوری جماعت ہے، چونکہ مسلم لیگ کا پاکستان برِاعظم ہندوستان میں سب سے پہلی عوامی اور اشتراکی ریاست ہو گا، اور پاکستان کا قیام نہ صرف مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ہو گا بلکہ خود ہندو عوام کے لیے بھی، چونکہ دنیا سے سرمایہ داری کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے اور مستقل امن و امان قائم کرنے میں پاکستان سے بہت مدد ملے گی، اس لیے میں مسلم لیگ سے متعلق ہونا فخر کی بات سمجھتا ہوں۔ اس حد تک تو میں مسلم لیگی ضرور ہوں۔ اس سے آگے بالکل نہیں۔ مثلاً ادب کے معاملے میں مَیں مسلم لیگ سے کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ اگر پاکستان میں مسلم لیگ ادب پر پابندیاں لگائے گی تو مجھے ہر ممکن ذریعے سے مسلم لیگ سے لڑنا پڑے گا“۔

مسلم لیگ اپنے اعلان کردہ سیاسی پروگرام کی رو سے عسکری کی ’’خوش اندیشیوں‘‘ کی کس حد تک سزاوار تھی یہ وہ لوگ بہتر بتا سکتے ہیں جنھوں نے ۱۹۴۷ سے پہلے کا زمانہ دیکھا ہے۔ رہا ادب پر لگائی جانے والی پابندیوں کے سلسلے میں حکومت سے لڑنے کا عزم، تو اسے میاں خوجی کی قرولی سے زیادہ اہمیت دینا غیرضروری ہے۔ اس پر ان سنیماہال میں بیٹھی دو مشرقی دوشیزاؤں کا قصہ یاد آتا ہے جن میں سے ایک نے ہال کے اندھیرے میں سرگوشی کرتے ہوے دوسری کو اطلاع دی تھی کہ اس کے پہلو میں بیٹھا ہوا مرد خودلذتی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ دوسری نے اسی طرح سرگوشی میں اسے پطرس کے الفاظ میں سمجھایا کہ ایسے بیہودہ لوگ ہر قوم میں پائے جاتے ہیں، بس اپنی نظریں بالکل سامنے مرکوز رکھو اور اس ناہنجار کو نظرانداز کر دو۔ نظرانداز کیسے کر دوں باجی؟ پہلی دوشیزہ نے احتجاج کیا۔ آخر وہ میرا ہاتھ استعمال کر رہا ہے!۔

واقعہ یہ ہے کہ جب مسلم لیگ نے ادب، صحافت اور سیاست کے باغیانہ رجحانات کا سدِباب کرنے کے لیے پبلک سیفٹی ایکٹ نافذ کیا تو عسکری کا ہاتھ اس جابرانہ قانون کی مدافعت میں (مخالفت میں نہیں، مدافعت میں!) مضمون لکھنے کے کام آیا۔

بہرحال، اس وقت تو عسکری کے اُس سیاسی نقطۂ نظر کو سمجھنا مقصود ہے جس کا اظہار مئی ۱۹۴۶ کی تحریر سے ہوتا ہے۔ اسی کالم میں آگے چل کر اقبال کا بھی ذکر آتا ہے، اور اس بار ذرا بدلے ہوے لہجے میں۔ اب کے اپنی بات کو مستند بنانے کے لیے عسکری فراق کا ہاتھ استعمال کرتے ہیں جنھوں نے اقبال کی شاعری میں سے یہ نادرترین نکتہ برآمد کیا تھا: ’’اقبال اس تکلیف دہ احساس کے ساتھ شعر کہتا ہے کہ ہندوستان میں مسلمان اقلیت میں ہیں“۔ عسکری کہتے ہیں:۔

۔’’بات بالکل صحیح ہے اور اقبال کے متعلق کئی مسئلوں کو حل کرنے میں اس سے بڑی مدد ملتی ہے۔ چونکہ میں ہر بات کو ادب اور ادیب کے نقطۂ نظر سے دیکھنے کا عادی ہوں اس لیے پاکستان کے جواز میں سب سے بڑی دلیل تو یہی ہے۔۔۔ جب ہم پاکستان کا مطالبہ کرتے ہیں تو یہی چاہتے ہیں کہ آئندہ ہمارے اقبال کو یہ دقت پیش نہ آئے بلکہ وہ بےخوف و ہراس اپنا تخلیقی کام کرے۔ جب وہ شعر کہے تو اُسے ٹیگور کی طرح پورا اطمینان اور یقین ہو کہ میری قوم تو اکثریت میں ہے ہی، اس لیے میرا طلسم کبھی باطل نہیں ہو سکتا“۔

اب، نصف صدی گزرنے کے بعد، یہ معلوم کرنا مشکل ہے کہ ٹیگور کی قوم سے مراد ہندو ہیں یا بنگالی۔ ’’ہمارے اقبال‘‘ کا انتقال ۱۹۳۸ میں ہو چکا تھا ورنہ پاکستان میں انھیں کم از کم وہ دقت پیش نہ آتی جس کا تکلیف دہ احساس ان سے شعر کہلواتا تھا۔ فراق سے عسکری تک پہنچنے والا یہ تصور بہرحال بڑا دلچسپ ہے، اگرچہ ’’ہمارے میر‘‘ اور ’’ہمارے غالب‘‘ اس سے محض بےبہرہ تھے۔ آئندہ آپ کو کوئی شاعر تخلیقی کرب کے تکلیف دہ احساس کے ساتھ شعر کہتا دکھائی دے تو اس سے سوال کیجیے: ’’کیوں بے! کیا تیری قوم اکثریت میں ہے؟‘‘ اگر اس کا جواب نفی میں ہو تو اسے نصیحت کیجیے کہ وہ پہلے اپنی قوم کے لیے الگ ملک کا بندوبست کرے یا ضبطِ تولید کے خلاف مہم چلا کر اپنی قوم کو اکثریت میں لائے۔ اگر یہ دونوں باتیں ممکن نہ ہوں تو اسے شعر کہنے کو منع کر دیجیے۔ افسوس کہ سینہ بہ سینہ –– یا دست بہ دست –– منتقل ہونے والا یہ نسخہ میراجی کے بہی خواہوں تک نہ پہنچا ورنہ وہ کہہ سن کے میرا سین کو ان سے شادی پر رضامند کر لیتے۔ اس طرح میراجی کا جنسی ناآسودگی کا تکلیف دہ احساس ختم ہو جاتا جو انھیں شعر کہنے پر مجبور کرتا تھا اور وہ بےخوف ہو کر اپنے تخلیقی کام میں لگ جاتے اور کثیرالعیال مرتے۔ (اس پر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ عسکری ادب میں منصوبہ بندی کے خلاف تھے!)۔

منصوبہ بنا کر ادب پیدا کرنے کے ’’مار کسی تصور‘‘ کی بھد عسکری نے ضرور اڑائی تھی، مگر اب یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس طرح ادبی منصوبہ بندی کے رہنما اصول سمجھنے کی کوشش کررہے تھے تاکہ پاکستان میں ادب کی منصوبہ بندی عمدگی سے کی جا سکے۔ بہرحال، اپنے مضمون “مارکسیت اور ادبی منصوبہ بندی میں منصوبہ بندی کے تصور سے اپنا اختلاف ظاہر کرتے ہوے کہتے ہیں:۔

۔”۔۔۔اول تو فلسفیانہ اعتبار سے خود مارکسیت ہی میں اور خصوصاً مارکسی نظریہ سازوں میں دماغی انکسار کی بڑی کمی رہی ہے اور عملی دنیا میں مارکسیت کے کامیاب ہو جانے سے تو اس غرور میں اور ترقی ہوئی ہے۔ چنانچہ نتیجہ یہ برآمد ہوا ہے کہ اپنی مادی ترقیوں کے باوجود روس کی روحانی زندگی پر ایک عجیب بےچارگی ٹپکتی ہے، خواہ اس پر ملمع کرنے کی کتنی ہی کوشش کیوں نہ کی جائے۔ یوں روسی حکومت کے قول کے مطابق تو جتنی ادبی کتابیں، قدیم و جدید دونوں، روس میں پڑھی جاتی ہیں اتنی دنیا کے کسی اَور ملک میں نہیں پڑھی جاتیں۔ مگر تہذیبی معاملات سے عوام کے اتنی دلچسپی لینے کے باوجود روس کسی فن میں بھی کوئی ایسی تخلیق نہیں پیش کر سکا جسے ‘بورژوا’ تہذیب کی تخلیقات کا ہم پلہ کہا جا سکے“۔

عسکری نے گورکی سے منصوبہ بندی کے ذریعے ادب پیدا کرنے کے جو اصول سیکھے ہیں ان کا اندازہ کرنے کے لیے ’’مارکسیت اور ادبی منصوبہ بندی‘‘ کو آخر تک غور سے پڑھنا اور ان اقوال سے عسکری کے اپنے ادبی و سیاسی خیالات کا موازنہ کرنا کافی ہو گا۔

آپ کو یاد ہو گا کہ پاکستان میں اپنی ادبی منصوبہ بندی کی ترویج کے چند سال بعد عسکری کو شکایت پیدا ہو گئی تھی کہ ادب پر جمود طاری ہو گیا ہے، اور ایک سہانی صبح انھوں نے ادب کی وفاتِ حسرت آیات کا اعلان کر دیا تھا۔ اس پر شاید آپ کو اُس شخص کا قصہ یاد آئے جس کی بھینس کو کھانسی ہو گئی تھی اور وہ اپنے پڑوسی سے اس کا علاج دریافت کرنے گیا تھا۔ ’’جب میری بھینس کے کیمیائی اور حیاتیاتی افعال میں گڑبڑ ہوئی تھی تو میں نے اُسے مٹی کا تیل پلایا تھا“،اس کے پڑوسی نے اپنا مجرب خاندانی نسخہ اس کی نذر کیا۔ اُس شخص نے گھر آ کر اپنی بھینس کے ساتھ نہایت خلوص سے وہی سلوک کیا اور اگلی صبح اُسے پڑوسی کے پاس جا کر اپنی بھینس کی موت کا اعلان کرنا پڑا۔ ‘‘مر تو میری بھینس بھی گئی تھی،’’ پڑوسی نے اُسے تسلی دیتے ہوے کہا۔ سبق: جب بھی بیمار بھینس کو مٹی کا تیل پلایا جائے گا تو اُس کا انتقال ہو جائے گا، خواہ وہ بھینس روسی ہو یا پاکستانی۔

♠

دوسرا حصہ

نقاد کی خدائی۔2:عسکری اور فسادات کا ادب

پہلا حصہ

Pingback: نقادکی خدائی-4:عسکری اور فسادات کا ادب – Niazamana