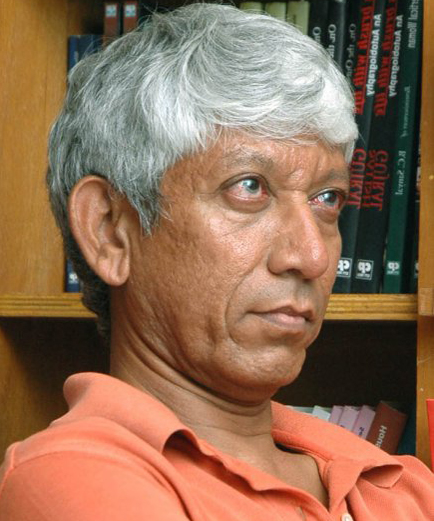

اجمل کمال

کوئی تحریر، خواہ ادب ہو یا تنقید، مصنف کے اختیارکردہ اسلوب پر توجہ دیے بغیر پوری طرح سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ یہ بات عسکری کے سلسلے میں اور بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہے کیونکہ ان کے اسلوب کی انفرادیت کے سب ہی لوگ قائل معلوم ہوتے ہیں۔ تنقید کا یہ اسلوب ان سے پہلے کسی نے اختیار نہیں کیا تھا۔ وہ اس اسلوب کے موجد تھے مگر افسوس یہ ہے کہ خاتم نہیں تھے۔ قرۃ العین حیدر، عزیز احمد پر اپنے ایک مضمون میں کہتی ہیں:۔

‘‘محمد حسن عسکری کی تقلید میں تنقید عرصے سے اب کچھ اس طرح لکھی جاتی ہے: اجی وہ تو کہیے کہ مارسل پروست کی اس وجہ سے نانی مر گئی کہ کافکا صاحب کہہ گئے ہیں جاٹ رے جاٹ ترے سر پہ کھاٹ۔ مگر راں بو صاحب بیٹھے وہی لکیر پیٹتے رہے۔ ویسے ورجینیا وولف کو بھی آج کل کون گھاس ڈالتا ہے، اور جیمز جوائس تو خیر کب کے ٹائیں ٹائیں فِش ہو گئے۔ فلاں فلاں نے فرانس میں کروچے کا کونڈا کر ڈالا اور سارتر نے تو خیر فلاں فلاں بات کہی ہی مگر کیمو بھی ایک ہی کائیاں نکلا۔۔۔“۔

مگر یہ ایک سرسری سا تبصرہ ہے اور عسکری کے اسلوب کی صرف ایک خصوصیت پر جو شاید اس قدر اہمیت نہ رکھتی ہو جتنی ان کے مقلدین کی تحریریں پڑھ پڑھ کر اہم محسوس ہونے لگی ہے۔ان برادرانِ خورد کو یقین ہے کہ اگر تنقیدی مضمون میں“ڈی ڈی ٹی چھڑکنا“، “میٹھا برس” اور”بیل بیاہا” جیسے چٹ پٹے کلمات استعمال کر لیے جائیں تو کسی استدلال کی ضرورت نہیں رہتی۔

عسکری کے تنقیدی اسلوب کے بہت سے اوصاف ہیں، لیکن نقطۂ نظر کی استقامت

consistency

کا شمار ان میں نہیں ہوتا۔ اس انگریزی لفظ سے آپ کو انگریزی کا وہ مشہور مقولہ یاد آئے گا جس میں اس خصوصیت کو

hobgoblin of little minds

قرار دیا گیا ہے۔ عسکری کی کوتاہ ذہنی کے رد میں ایک تو یہی خاصی پُرزور دلیل ہے۔ کیا عجب، کوشش کی جائے تو اور بھی دلیلیں دستیاب ہو جائیں۔ عسکری کے متاثرین اگر دن رات زبانی روایت کی چارپائیاں توڑنے کے بجاے اس طرف توجہ کریں تو کیا مضائقہ ہے۔

رسالہ”ساقی” میں “جھلکیاں” کے عنوان سے اپنے پہلے کالم میں عسکری نے اصرار کے ساتھ اس بات کی وضاحت کی تھی کہ ان کے خیالات دراصل ان کے تعصبات ہیں جو تیزی سے بدلتے رہتے ہیں اور جن کا دارومدار کیمیائی، حیاتیاتی، عمرانی اور بیسیوں دوسرے افعال پر ہے؛ اور پڑھنے والوں کو چاہیے کہ ان کی تحریروں میں ازلی وابدی صداقتیں پانے کی توقع نہ کریں۔ جہاں تک عسکری کے آخری فقرے کا تعلق ہے، اسے ان کی پیش قیاسی کا معجزہ کہنا چاہیے کہ ایک دن تابعینِ مہمل ان کی تحریروں سے ازلی و ابدی صداقتیں برآمد کرنے کی کوشش کریں گے ۔۔ اور کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ جس طرح مشتاق احمد یوسفی نے لکھا ہے کہ لوگ نہ صرف خونی پیچش کا علاج تعویذ گنڈوں سے کرتے ہیں بلکہ ستم یہ ہے کہ صحت یاب بھی ہو جاتے ہیں۔

آنکھیں کھلی رکھ کر پڑھنے والوں کے لیے البتہ یہ وضاحت غیرضروری ہے کیونکہ وہ تنقید سے ازلی وابدی صداقتیں فراہم کرنے کی توقع وابستہ نہیں کرتے۔ ثانوی اہمیت رکھنے والی ان مددگار تحریروں سے انھیں بہت سے بہت یہ جاننے کی توقع ہوتی ہے کہ ادبی تخلیقات اور ادب کے مسائل کے بارے میں تنقیدنگار نے کیا رائے قائم کی ہے، کس بنیاد پر کی ہے اور یہ رائے ادب کی تحسین اور ادبی مسائل کی تفہیم میں پڑھنے والے کی کس طرح مدد کر سکتی ہے۔ ازلی و ابدی صداقتیں یا تو الہامی کتابوں میں ملتی ہیں یا عظیم ادبی تخلیقات میں۔

فرق یہ ہے کہ الہامی کتاب پڑھنے والے سے ایمان لانے کا مطالبہ کرتی ہے اور ادبی تخلیق پڑھنے والے کو ادیب کے مجسس میں شریک کرتی ہے۔ ادب کے موضوعات ازلی اور ابدی حقیقتوں سے لے کر انسانوں کی ارضی زندگی کے مبتذل قضیوں تک ہر چیز کے بارے میں ہو سکتے ہیں۔ بلکہ یہ تعمیم قائم کر لینا شاید احتیاط سے بعید نہ ہو کہ مجرد ازلی وابدی حقیقتوں سے ادب کی مختلف اصناف کو صرف اس حد تک سروکار ہوتا ہے جس حد تک وہ انسانی زندگی کے برسرِ زمین قصوں میں ظاہر ہوتی ہیں، اس لیے کہ ادب کی کائنات کا مرکز تو انسان اور انسانی زندگی ہی ہے۔

کسی مسئلے یا موضوع پر کسی شخص کے خیالات میں تبدیلی واقع ہونا ایک فطری امکان ہے اور اس کے اسباب بیسیوں ہو سکتے ہیں۔ جہاں تک لکھنے والے کے کیمیائی یا حیاتیاتی افعال کا تعلق ہے، پڑھنے والا ان کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کر سکتا۔ اگر تنقیدنگار نے یہ تاثرات، بہ قولِ عسکری، اپنے ذاتی روزنامچے میں درج کیے ہوتے تو کسی معالج کے کام آ سکتے تھے۔ اگر ایسا نہیں ہے اور اس نے ان تاثرات کو بہ رضا و رغبت کسی ادبی رسالے میں شائع کرانا اور اس طرح پڑھنے والوں سے ادب کے موضوع پر مکالمہ قائم کرنا مناسب سمجھا ہے، تو اس کے کیمیائی اور حیاتیاتی افعال کو اس بحث سے خارج ہی رکھنا بہتر ہو گا۔ پڑھنے والا تو تنقیدنگار کے خیالات میں تیزرفتاری یا سست روی سے آنے والی تبدیلیوں کے اسباب اس کی تحریروں ہی میں پانے کی توقع کرے گا۔ جیسا کہ عسکری نے کہا ہے:۔

۔”اگر آپ مجھے بتائیں کہ مجھے کل عرفان حاصل ہو گیا تو میں آپ کو مبارکباد دے سکتا ہوں مگر مجھے اس علم سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ میرے لیے تو یہ بات زیادہ ضروری ہے کہ آپ کو کتنی دشواریاں پیش آئیں، آپ کدھر کدھر بھٹکے اور ٹھیک راستے پر کس طرح پہنچے۔ اگر آپ مجھے یہ ساری باتیں بتائیں تو مجھے اپنی جستجو میں واقعی مدد مل سکتی ہے“۔

یہ یاد دلانا غیرضروری ہو گا کہ عسکری کو آخری عمر میں جو چیز حاصل ہوئی تھی اسے بھی ان کے مریدین عرفان ہی کہتے اور مانتے ہیں؛ البتہ یہ بتانا ضروری ہے کہ مجھے یہاں اس عرفان سے بحث نہیں۔ برسبیل تذکرہ، محمد ارشاد، محمد علی صدیقی وغیرہ اسے معرضِ بحث میں لا کر“میٹھا برس” اور “بیل بیاہا” جیسی براہینِ قاطع کے علاوہ “کوئی محمد ارشاد” کی لاجواب پھبتی اور “زندیقی صاحب” کے فتوے سے اپنی زباں بندی کروا چکے ہیں۔ اس قسم کی بحث میں پڑنے سے تو بہتر ہے کہ آدمی، بقولِ عسکری، مانجھا سُوتے۔ یوں بھی تصوف بحث مباحثے کی چیز نہیں، اسد محمد خاں کے لفظوں میں، اللہ چاہے تو ساٹھواں برس لگتے لگتے خواہ مخواہ بھی ہو جاتا ہے۔

اوپر دیے گئے اقتباس میں عرفان سے عسکری کی مراد غالباً وارداتِ قلبی سے نہیں بلکہ ذہنی تجسس کی مدد سے دریافت کیے ہوے کسی نکتے سے ہے جس کی وضاحت معقول اصطلاحوں اور معروضی بیان کے ذریعے سے کی جا سکتی ہو۔ ان کی بات اس لحاظ سے بالکل درست ہے کہ پڑھنے والے کے لیے محض اس بیان کی کوئی اہمیت نہیں کہ کوئی شخص اپنے ذہنی تجسس کی مدد سے کس نتیجے پر پہنچا؛ اصل افادیت اس امر کی ہے کہ وہ اس نتیجے پر کس طرح پہنچا۔ یہ دوسری بات ہے کہ عسکری کی تنقیدی تحریریں بعض اوقات ان کے اعلان کردہ نتائج کے اسباب جاننے میں پڑھنے والے کی مدد نہیں کرتیں۔ اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں۔

دوسری جنگ عظیم کے دوران انگریزی ادیبوں اور شاعروں میں جو رجحانات پیدا ہوئے اس پر تبصرہ عسکری کے ہاں کئی جگہ ملتا ہے۔ مئی ۱۹۴۴ء کی“جھلکیاں” میں لکھتے ہیں:۔

۔”جنگ نے وقتی طور پر جذبات کی بہت سی پیچیدگیوں کو دور کردیا ہے۔ اب موت اور زندگی نے ایسی واضح اور سادہ شکل اختیار کر لی ہے۔ کہ اس میں پہلے والی جذباتی بھول بھلیاں کی گنجائش ہی نہیں۔ موت کی قربت نے زندگی کی چھوٹی سے چھوٹی چیز کو پیارا بنا دیا ہے۔ کل تک چاند، سورج، پھول یا پیڑ پر نظم لکھنا حماقت کی نشانی سمجھا جاتا تھا، آج مرنے سے پہلے ان پر آخری نظر ڈال لینے کو جی چاہتا ہے۔ بالکل فطری بات ہے کہ روایتی غنائیت لوٹ آئے“۔

مارچ ۱۹۴۵ء میں لکھتے ہیں:۔

۔”کم سے کم میں تو اس چیز کو بہت قابلِ قدر سمجھتا ہوں کہ انگریز ادیبوں نے جنگ اور قومی مصلحتوں کو اپنے دماغ پر مسلط نہیں ہونے دیا، جیسا روس میں ہوا ہے۔ جنگ کے بارے میں بھی افسانے لکھے جاتے ہیں لیکن ان میں خودستائی نہیں ہوتی بلکہ سچ۔ وہ سچ جسے لکھنے والے نے ذاتی طورپر محسوس کیا ہے، خوہ یہ سچ اس کی حکومت کے مقاصد کے کتنا ہی خلاف کیوں نہ ہو۔ ہر لکھنے والے نے وہ نامحسوس آواز سننے کی کوشش کی ہے جو بی بی سی کی نشریات میں نہیں سنی جاتی بلکہ صرف اپنے دل کی گہرائیوں میں، اور وہ بھی مختصر ترین لمحے کے لیے“۔

ستمبر ۱۹۴۵ء کی“جھلکیاں” میں فرماتے ہیں:۔

۔”جنگ نے آرٹ کی اصلی حقیقت اور اہمیت بھی اچھی طرح واضح کردی ہے۔ اب لوگوں نے اچھی طرح سمجھ لیا ہے کہ آرٹ سیاست کا ضمیمہ نہیں بلکہ اس کی ہستی الگ ہے، اس کی زندگی کے اصول لگ ہیں، اور فنکار کے ذہن کی آزادی بہت بڑی چیز ہے۔ چنانچہ ان شاعروں کو اپنا نقطۂ نظر وزارتِ جنگ سے نہیں ملا بلکہ انھوں نے شعوری طور پر کوشش کی ہے کہ سستی حب الوطنی کی رو میں نہ بہہ جائیں“۔

۔”فسادات اور ہمارا ادب“۔ میں ارشاد ہوتا ہے:۔

۔”جنگ کا ادیبوں پر جو ردِعمل ہو ا وہ یہ کہ انھوں نے اپنی زندگی کو بڑا خالی خالی محسوس کیا۔ نہ پھول رہے تھے نہ چڑیاں، عزیز اقربا بچھڑ گئے تھے۔ جنگ کی وجہ سے ذاتی آزادی میں بڑی کمی آ گئی تھی۔ ان سب ذہنی اور شخصی آسائشوں کے غائب ہو جانے سے انھیں بڑی تکلیف ہوئی اور انھوں نے بھری پُری زندگی کے سوگ میں بسورنا شروع کر دیا۔ فی الجملہ انگریز ادیبوں کا رویہ بڑا انفعالی قسم کا رہا اور اس ردِعمل کی بنیادوں پر کسی جاندار ادب کی تعمیر نہیں ہو سکتی۔ محض جھلّاہٹ، محض بدمزگی کا احساس، محض بےاطمینانی ادب کے لیے زیادہ دیر تک کام نہیں دیتی۔ اس سے زیادہ کارآمد تو شدید اور جنونی قسم کی نفرت ہی ہوتی۔ یہ تو قابلِ تعریف بات ہے کہ عملاً قومی خدمت کرتے ہوے بھی انھوں نے اپنی ادبی حیثیت کو فراموش نہیں کیا۔ مگر جس قسم کا ذہنی تجربہ انھیں حاصل ہوا وہ ادبی اعتبار سے بہت زیادہ قابلِ وقعت نہیں تھا“۔

عسکری کے کیمیائی اور حیاتیاتی افعال کے بارے میں میری معلومات نہ ہونے کے برابر ہیں؛ آپ کا علم بھی غالباً محدود ہی ہو گا۔ ان اقتباسات کے سیاق وسباق سے صرف ان عمرانی حقائق کا پتا چلایا جا سکتا ہے کہ مئی ۱۹۴۴ء میں “جمال پرستوں” کے اس اعتراض کی مخالفت مقصود تھی کہ اردو کی نئی شاعری میں غنائیت نہیں ہے، مارچ ۱۹۴۵ء میں کچھ گمنام ہندوستانی ادیبوں کی گوشمالی کرنی تھی جو انگریزوں کی رخصتی کا انتظار کیے بغیر ان کے جدید ادب کو رُو بہ زوال اور غیراہم قرار دینے لگے تھے۔ ستمبر ۱۹۴۵ء کا کالم“ترقی پسندوں” کے اس نقطۂ نظر کے رد میں تھا کہ ادیب اپنے اردگرد ہونے والے واقعات سے لاتعلق نہیں رہ سکتا۔ جبکہ ’’فسادات اور ہمارا ادب‘‘ میں پاکستانی ادیبوں کو یہ ہدایت دینی تھی کہ اپنے اردگرد ہونے والے واقعات سے لاتعلق نہ رہیں اور ایسی چیزیں لکھیں جو نئی ریاست کے نقطۂ نظر کے مطابق ہوں، ان کا ادب ہونا نہ ہونا کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔

جہاں تک استدلال کا تعلق ہے، اس کی کمی لہجے سے پوری ہو جاتی ہے۔ (۱) ‘‘موت کی قربت نے زندگی کی چھوٹی سے چھوٹی چیز کو پیارا بنا دیا ہے۔ کل تک چاند، سورج، پھول یا پیڑ پر نظم لکھنا حماقت کی نشانی سمجھا جاتا تھا، آج مرنے سے پہلے ان پر آخری نظر ڈال لینے کو جی چاہتا ہے۔’’ (۲) ‘‘نہ پھول رہے تھے نہ چڑیاں، عزیز اقربا بچھڑ گئے تھے۔ جنگ کی وجہ سے ذاتی آزادی میں بڑی کمی آ گئی تھی۔ ان سب ذہنی اور شخصی آسائشوں کے غائب ہو جانے سے انھیں بڑی تکلیف ہوئی اور انھوں نے بھری پُری زندگی کے سوگ میں بسورنا شروع کر دیا۔ ’’ نفسِ مضمون تو جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں دونوں جگہ ایک ہی ہے، بس لہجے کی تبدیلی سے نتیجہ بدل جاتا ہے اور زبان پر عسکری کی ماہرانہ گرفت کا بہ خوبی اندازہ ہو جاتا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ اردو زبان کو “شاعرِ انقلاب و اَمرد و زن” جوش ملیح آبادی پہلے ہی لونڈی کے طور پر اپنے گنجان آباد حرم میں داخل کر چکے ہیں، ورنہ“خد اے تخمین و ظن” کی حیثیت سے عسکری اس کے زیادہ سزاوار تھے۔ مگر خیر، عسکری کو بقولِ کسے لذت دنیا سے کچھ بہرہ نہیں؛ اور پھر وہ انکسار کے قائل ہیں۔

انکسار کا تقاضا ہے کہ آدمی اگر عرفان کا اعلان کر رہا ہو تو یہ بھی بتائے کہ وہ ٹھیک راستے پر کیسے پہنچا۔ عسکری کا انکسار اس بلند درجے کا ہے کہ وہ اپنے ہی طے کردہ اس اصول کو بھی استعمال نہیں کرتے کہ کہیں خودپسندی کا الزام نہ آجائے۔ اور پھر اپنے کیمیائی اور حیاتیاتی افعال کو سرِبازار بیان کرنا بھی تو بدذوقی ہے۔ یہ درست ہے کہ وہ اپنے پہلے کالم میں اپنی اس مجبوری کا اعلان کر چکے تھے کہ میں ادب اور زندگی کو معروضی حیثیت سے نہیں پیش کر سکتا۔ جہاں تک پڑھنے والے کا تعلق ہے، وہ ان کی اس اطلاع پر کہ ‘‘مجھے کل عرفان حاصل ہو گیا’’ انھیں صرف مبارکباد پیش کر سکتا ہے۔ مبارکباد کے لیے لفظوں کا انتخاب ہر شخص کی مرضی پر موقوف ہے، آپ چاہیں تو

many happy returns

بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ دعا نہ بھی دیں تو کچھ فرق نہیں پڑتا، کیونکہ عسکری ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جن کی زندگی میں یہ مبارک موقع اگر آتا بھی ہے تو بس ایک آدھ بار۔

آپ کو ارشمیدس کا قصہ یاد ہو گا جو ‘‘یوریکا! یوریکا!’’ چلّاتا ہوا اپنے غسل خانے سے بازار میں نکل آیا تھا۔ لوگوں نے اسے مبارکباد دی ہو گی یا نہیں، اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں، کیونکہ اس کا عرفان ایک سائنسی اصول کی دریافت پر مبنی تھا جسے آج بھی آزمایا جا سکتا ہے۔ ذرا خیال فرمائیے کہ اگر وہ ہر جمعے کو، کپڑوں سے بےنیاز، اپنے غسل خانے سے بھاگ کھڑا ہونے کا وطیرہ اختیار کر لیتا اور اس کا عرفان ہر بار نئے کینڈے کا اور ہر بار دلیل و شہادت سے بےنیاز ہوتا تو لوگ اس کی داد یا مبارکباد کس طرح دیتے۔ میرے ایک مشفق ماہرِ نفسیات کا کہنا ہے کہ اس قسم کی کیفیت کو

Chronic Urekitis

کا نام دیا جاتا ہے۔ وہ اسے متعدّی بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اثرپذیر سعادت مند

Premature Urekitis

کا شکار ہو سکتے ہیں۔

عسکری کے اسلوب کی ایک اَور نمایاں خصوصیت ان کا طنز ہے۔ کون ہے جو اُن کے کاٹ دار فقروں سے محظوظ یا مشتعل (یا بیک وقت محظوظ اور مشتعل) نہ ہوا ہو۔ اس طنز کا پیرایہ بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے جسے بعض لوگ ناشائستہ، غیرمتوازن یا انصاف سے بعید قرار دیتے ہیں۔ عسکری صاف گو آدمی ہیں اور صاف گوئی کا مطلب، بہ قولِ مشفق خواجہ، لازمی طور پر حق گوئی نہیں ہوتا۔

عسکری ،اکبر الہ آبادی کے بھی بہت قائل ہیں اور اردو شاعری میں ہجو کی روایت کے بھی، اور ان دونوں کے تخلیقی اثرات ان کے تنقیدی اسلوب میں اس حد تک اور اس عمدگی سے پیوست ہیں کہ انھیں جدا کرنے کی کوشش کی جائے تو عسکری کی نثر اپنی ایک نمایاں ترین خوبی سے محروم ہو جائے گی۔ مظفر علی سید نے ایک بار کہا تھا کہ لہجہ بھی دراصل نفسِ مضمون کا حصہ ہوتا ہے۔ عسکری کے اسلوب پر غور کرتے ہوے یہ بات بہت کارآمد ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ اَور بات ہے کہ کہیں کہیں ان کا طنزیہ لہجہ نفسِ مضمون میں استدلال کی کمی بھی پوری کر دیتا ہے۔

طنز کا استعمال عسکری کے ہاں موقعے کی مناسبت سے شگفتگی کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور زہرناکی کے ساتھ بھی۔ کہیں کوئی طنزیہ فقرہ عسکری کی دلیل کا پُرلطف پیرایۂ بیان ہوتا ہے اور کہیں پڑھنے والا سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ خرابی اس چیز میں ہے جس کی تنقیص کی جا رہی ہے یا لکھنے والے کے کیمیائی اور حیاتیاتی افعال میں۔ موخرالذکر صورت اُس وقت پیش آتی ہے جب عسکری کسی دلیل کی عدم موجودگی کو چھپانے کے لیے طنز کا استعمال کرتے ہیں اور معروضیت سے (خود اپنے لفظوں میں) اپنے“باپ مارے کے بیر” کا ثبوت دیتے ہیں۔ چونکہ یہ بات ایک سنگین الزام معلوم ہوتی ہے اس لیے مجھ پر لازم ہے کہ اس کی کوئی مثال بھی پیش کروں اور محض طنزیہ فقرے سے کام چلانے کی کوشش نہ کروں خواہ وہ فقرہ عسکری ہی کا کیوں نہ ہو۔

مئی ۱۹۴۴ء کے ‘‘ساقی’’ میں نئی شاعری کے معترضین (‘‘جمال پسندوں’’) کو جواب دیتے ہوے عسکری لکھتے ہیں:۔

۔”جب آپ نئی شاعری پر صرف و محض اشتراکیت کا پراپیگنڈا ہونے کا الزام لگاتے ہیں تو پھر اپنے نظریے کو بھول جاتے ہیں جو آپ صرف اعتراض کرنے کے لیے گھڑتے ہیں، اپنی رہنمائی کے لیے نہیں۔ پہلے تو آپ نے دعویٰ کیا کہ شاعری میں رنگینی ہونی چاہیے، دوسری ہانک لگائی کہ نئی شاعری اخلاقیات کا پراپیگنڈا کیوں نہیں کرتی، اور اب آپ کو اخلاقیات کے پرچار پر بھی اعتراض ہے، کیونکہ اشتراکیت ایک اخلاقی نظام بھی تو ہے۔ پہلے یہ تصفیہ کیجیے کہ آپ کو اعتراض اشتراکیت پر ہے یا پرچار پر۔ اگر پرچار پر ہے تو پھر آپ اپنے اخلاقی نظام کی قصیدہ سرائی ہم سے کیوں چاہتے ہیں؟ اگر اشتراکیت سے آپ کو اتفاق نہیں تو نہ ہو، آپ کو اپنی پسند کا اختیار ہے، اسی طرح دوسروں کو بھی۔ اگر شاعر کا اشتراکیت پر ایمان ہے تو وہ اس کی شاعری میں تو حارج نہیں ہو سکتی“۔

یہاں اشتراکیت کا نظریہ رکھنے والوں کے ساتھ عسکری کے بھل منسئی کے اس برتاؤ کی طرف توجہ دلانا غیرضروری ہے جو وہ کبھی کبھار کرنے پر قادر ہیں۔ میں صرف یہ نکتہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ مندرجہ بالا اقتباس میں اُن لوگوں کی بھد اڑانا مقصود ہے جنھیں عسکری ‘‘جمال پسند’’ کہتے ہیں، خواہ اس سلسلے میں ترقی پسندوں کو تھوڑی دیر کے لیے برابر کا انسان ہی کیوں نہ فرض کرنا پڑے؛ بعد میں ان سے بھی نمٹ لیا جائے گا۔ ان سے نمٹنے کا ایک موقع ‘‘ساقی’’ ہی کے صفحات میں اکتوبر ۱۹۴۵ میں آیا:۔

۔”جس زمانے میں مَیں دوسری یا تیسری جماعت میں پڑھتا تھا تو ہمارے ایک ساتھی تھے جو بعد میں خیر سے حکیم ہوئے، لیکن انھوں نے اُسی زمانے میں ایک نسخہ تصنیف فرما دیا تھا، اور نسخہ بھی کیا، اسے تو معجزہ کہنا چاہیے۔ کوئی مرض اس کی زد سے باہر ہی نہیں تھا۔ اُس وقت تو انھیں اپنی جدتِ طبع کی داد منشی جی کی چھڑی سے خوب ملی، لیکن شاید یہ نسخہ ایسا طبع زاد بھی نہیں بلکہ مدرسوں میں سینہ بہ سینہ منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ بہرحال، چونکہ اس کے فوائد ایسے گوناگوں ہیں اس لیے آپ کے کان میں بھی پڑ ہی جائیں تو اچھا ہے۔ نسخہ حرف بہ حرف نقل ہے: گاڑی کی چوں چوں دو سو من، چرخے کی گھوں گھوں پانچ سو من، مچھر کا کلیجہ سات سو من، مکھی کا بھیجا نو سو من۔ ان سب اجزا کو اچھی طرح کوٹ کر کنجر کے لنگوٹے میں چھانا جائے اور پھر استعمال میں لایا جائے۔ انشاء اللہ ہر مرض کے لیے تیربہدف ثابت ہو گا”۔

ایک ایسا ہی مجرب اور خاندانی نسخہ ترقی پسندوں کے پاس بھی ہے۔ یہ نسخہ ہُو المارکس سے شروع ہوتا ہے اور اس کے اجزائے ترکیبی یہ ہیں:۔

طبقاتی کش مکش، مادی جدلیات، ذرائع پیداوار اور اسی قسم کی دوسری کھادیں۔ رہا سوال کنجر کے لنگوٹے کا تو وہ کسر کاڈویل کی کتاب

Illusion and Reality

سے پوری ہو جاتی ہے“۔

ایک بار پھر آپ کی توجہ ان بدیہی نتیجوں کی طرف دلانے کی ضرورت نہیں جو اس اقتباس سے برآمد ہوتے ہیں۔ میں تو آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ایک برادرِ خورد (وہ بڑے بھائی تھے مگر اس سے ان کے برادرِ خورد ہونے پر کوئی حرف نہیں آتا) عسکری پر یہ تہمت لگانے سے بھی نہیں چُوکے تھے کہ وہ مخالف نقطۂ نظر اور دوسروں کی خودی کا احترام کرنا جانتے تھے۔ مزید برآں، دوسروں کی خودی کا احترام کرنے ہوے آپ کو یہ خوش خبری سنانا چاہتا ہوں کہ یہ نسخہ جو قدیم سے ‘‘سینہ بہ سینہ’’ منتقل ہوتا چلا آیا ہے، مجھ تک بھی پہنچا۔ ہوتے ہوتے اس کی صورت کچھ یوں ہو گئی تھی: ‘‘سینہ بہ سینہ زبانی روایت ڈیڑھ سو من، قرونِ وسطیٰ کی مابعدالطبیعیات ڈھائی سو من، جدیدیت عرف مغربی گمراہیوں کی کھاد ساڑھے تین سو من، مزاروں کی قوالی مع خیال کی گائیکی ساڑھے چار سو من، بہشتی زیور سے جنسی لذت کا سبق لے کر پیڑو کی آنچ سے بولائی بولائی پھرنے والی لڑکیاں اور اسی قسم کی دوسری شباب آور جڑی بُوٹیاں حسبِ ضرورت و توفیق۔ ان سب اجزا کو قرونِ وسطیٰ ہی کے احتسابی ہاون دستے میں کوٹ لیا جائے۔ اب سوال پیدا ہو گا کنجر کے لنگوٹے کا، سو وہ آپ کے ذوق اور استطاعت پر منحصر ہے۔ اگر فرانس سے درآمدشدہ لنگوٹوں سے رغبت ہو تو (ایک صاحب) رینے گینوں کی کتاب

Crisis of the Modern World

کو کام میں لائیے ورنہ اپنے الہ آباد والے فراق صاحب کا لنگوٹا تو کہیں گیا ہی نہیں“۔

یہ نسخہ آپ کی طبعِ حکیمانہ کو ناگوار محسوس ہو تو میں بےقصور ہوں۔ سینہ بہ سینہ روایت میں تو یہی ہوتا ہے۔ کیا پتا بیچ میں کوئی راوی کچا یا بےایمان نکل گیا ہو اور نسخے کے اجزا میں کچھ ردوبدل ہو گیا ہو۔ بہرحال نسخے کے سب اجزا مستند نہ بھی ہوں تو کیمیائی یا حیاتیاتی افعال کے چھوٹے موٹے اختلال کا تو علاج روایت کی برکت سے ہو ہی سکتا ہے۔

اپنے اسلوب کی ایک اہم خصوصیت کی جانب عسکری نے اپنے مضمون “فن برائے فن” کے آغاز میں خود بھی اشارہ کیا ہے:۔

۔”بعض حضرات کو مجھ سے یہ شکایت ہے کہ یہ اچھے خاصے علمی مضمون کو کرخنداروں کی زبان میں ادا کر کے مبتذل بنا دیتا ہے۔ خداجانے ان بزرگوں کو میری ایک اس سے بھی زیادہ تشویش ناک اور بنیادی ابتذال پسندی کا احساس ابھی تک کیوں نہیں ہوا۔ بڑے بڑے نظریوں اور مذاہبِ فکر پر غور کرتے ہوئے عام طور سے میں نے ان کے صحیح ترین تصور کے بجائے مقبول ترین تصور کو پیشِ نظر رکھا ہے“۔

۔”عام طور سے” کے الفاظ سے یہ تو وضاحت ہو جاتی ہے کہ عسکری ہر نظریے یا مذہبِ فکر کے سلسلے میں یہ طریقہ استعمال کرنا مناسب نہیں سمجھتے، لیکن اس سوال کا کوئی فوری جواب نہیں ملتا کہ کہاں وہ اس طریقے کا استعمال روا رکھتے ہیں اور کہاں اسے ناجائز سمجھتے ہیں۔ “صحیح ترین” اور “مقبول ترین” تصور کا فرق بہت کارآمد ہو سکتا ہے اگر مثلاً اسے نظریے اور عمل کے درمیان موازنے کے لیے استعمال کیا جائے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی بھی نظریے کی دونوں شکلوں کو بیک وقت سامنے رکھا جائے۔ یہ طرزِتنقید عسکری کی تحریروں میں مشکل ہی سے ملتا ہے۔

اشتراکیت ہی کو لیجیے جو عسکری کے زمانے کے مقبول نظریوں میں سے ایک تھا۔ اس کا ذکر عسکری کے ہاں ‘‘اشتراکیت ایک اخلاقی نظام بھی تو ہے’’ کے لفظوں میں بھی آتا ہے اور“قلیوں کی ہڑتال” کی پھبتی کے طور پر بھی۔ لیکن وہ ایک وقت میں ایک ہی جلوہ اپنے سامنے رکھنے کے قائل ہیں۔ چونکہ انھوں نے“ساقی” میں اپنا پہلا کالم لکھتے ہوے کہہ دیا تھا کہ “میں ادب اور زندگی کو معروضی حیثیت سے نہیں پیش کر سکتا“، اس لیے اگر ان کی تحریروں میں کہیں یہ محسوس ہو کہ کسی مذہب فکر کے “صحیح ترین تصور” کا موازنہ کسی دوسرے نظریے کے “مقبول ترین تصور” سے کیا جا رہا ہے تو اس اعتراض کی گنجائش نہیں نکلتی کہ عسکری نے کوئی دعویٰ کیا تھا اور اس کے برخلاف عمل کیا۔ یہ نتیجہ البتہ برآمد کیا جا سکتا ہے کہ انھوں نے انصاف سے کام نہیں لیا۔

۔”صحیح ترین” اور“مقبول ترین” کی اصطلاحیں خاص توجہ کی مستحق ہیں کیونکہ ان سے معروضیت کی بُو آتی ہے۔ عسکری ان اصطلاحوں سے کیا مراد لیتے ہیں، اس کے لیے ان کے“فن برائے فن” والے مضمون کو آخر تک پڑھنا مفید ہو گا۔ اس مضمون کی تمہید سے تو یہی لگتا ہے کہ وہ فن برائے فن کے نظریے کے مقبول ترین تصور کو پیشِ نظر رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں، یعنی اس نظریے کی اُن تعبیروں کو جو عام طور پر رائج ہیں، لیکن اصل میں اس کے برعکس ہوتا ہے۔ وہ ان مروجہ تعبیروں کو خاطر میں نہ لاتے ہوے اُن ادیبوں سے براہِ راست رجوع کرتے ہیں جنھیں اس نظریے کا عامل کہا جاتا ہے۔ ان کی تحریروں کا تفصیل سے جائزہ لے کر وہ درحقیقت فن برائے فن کی نظریے کے اس تصور تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں جو اُن کے نزدیک صحیح ترین ہے۔ اور اس عمل کے دوران یہ نکتہ واضح کر دیتے ہیں کہ کسی ادبی نظریے یا مکتب فکر کی صحیح ترین شکل تک پہنچنا مقصود تو اِدھر اُدھر کی باتیں کرنے کے بجاے اس نظریے کے حامل، یا اس پر عامل، ادیبوں کی تحریروں سے رجوع کرنا ناگزیر ہو گا۔ (یہ اَور بات ہے کہ ‘‘فن برائے فن’’ کے نظریے کے ترجمان سمجھے جانے والے ادیبوں کے متعلق رائج“مقبول ترین” تصور کو رد کرنے کے جوش میں عسکری انھیں اچھا خاصا حالی بلکہ کرشن چندر ثابت کر کے چھوڑتے ہیں۔) ادیبوں کے کسی خاص گروہ یا اجتماع کے متعلق ‘‘مقبول ترین تصور’’ کے فروغ میں تنقید کیا کردار ادا کرتی ہے، اسے عسکری نے اسی مضمون میں یوں بیان کیا ہے:۔

“انیسویں صدی کے پہلے پچاس سال تک تنقید کا عام اور غالب رجحان یہی تھا کہ ادب کے مقاصد میں نفع اور لطف دونوں چیزیں شامل ہیں۔ اس کے بعد یا تو نفع کی شرط بالکل ہی اڑا دی جاتی ہے یا اس کا ذکر دبی زبان سے ہوتا ہے۔ نظریہ سازوں کے ذہن ہیں‘لطف‘ کا تصور جتنا ارفع و اعلیٰ ہو وہ الگ چیز ہے، مگر عام آدمی اس لفظ کا مطلب بہت ہی مفعولی قسم کی لذت اندوزی یا سُرور سمجھتا ہے۔ ایک خاص میلان رکھنے والی تنقید اسی مفہوم پر زور دیتی ہے تاکہ چند ادیبوں کے متعلق عام لوگوں کا یہ عقیدہ اور مضبوط ہو جائے کہ یہ تو دن رات پلنگ میں پڑے ‘جمالیاتی تسکین‘ کی چسکیاں لیتے رہتے تھے“۔

اس اقتباس سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ ایک سے زائد ادیبوں کو ایک مخصوص خانے میں رکھ کر ان کے بارے میں ایک مخصوص اور غیرحقیقی تصور کو مقبول بنانا تنقید کا ایک خطرناک اور گمراہ کن عمل ہے۔ لیکن، بدنیتی کو اگر فی الحال بحث سے خارج رکھا جائے تو بھی، تحریروں کے کسی ذخیرے پر اظہار رائے کرتے ہوئے اس کے اجزا میں کوئی ایک یا چند مشترک خصوصیات دریافت کرنا تنقید کی ناگزیر مجبوری ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے کسی بھی ذخیرے میں، معاشرتی یا دیگر عوامل کے زیر اثر، ایک یا زیادہ خصوصیات کا مشترک ہونا امکان سے باہر نہیں ہے؛ لیکن ان کا بیان، خصوصاً اگر وہ بدنیتی یا بےاحتیاطی پر مبنی ہو، اس ذخیرے کے بارے میں پڑھنے والوں کے تصورات کو کسی طرح سے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ایک تو اس سے وہ خصوصیات نظرانداز ہو جاتی ہیں جو ان متفرق تحریروں میں مشترک نہیں ہیں؛ دوسرے یہ کہ مختلف ادیبوں کی انفرادی خصوصیات پسِ پشت جا پڑتی ہیں؛ تیسرا اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ مشترک خصوصیات کے بیان سے نقاد اپنی مرضی کے نتائج برآمد کر کے اس ذخیرے کی تقدیر پر گویا مہر لگا دیتا ہے۔ اردو ادب میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ بعض منفرد ادیب، جو اس رجحان سے متعلق نہیں سمجھے گئے جس نقادوں نے ان کے دور کا غالب رجحان قرار دیا، مکمل طور پر نظرانداز ہو گئے۔

جہاں تک میں سمجھا ہوں، عسکری نے”ایک خاص میلان رکھنے والی تنقید” کے اس “غیرمحتاط” عمل کی طرف اشارہ کر کے انھی خطروں کی نشاندہی کی ہے۔ قرۃ العین حیدر نے بھی اردو تنقید کے اسٹیریوٹائپ پر اسی قسم کا اعتراض کیا ہے کہ اس میں“اصلاحی ادب“، “رومانی ادب” ، “ترقی پسند ادب” اور ادب کی دوسری اقسام کی واٹرٹائٹ خانہ بندی اور فہرست سازی تقریباً یکساں الفاظ میں کی جاتی ہے۔ کہتی ہیں:۔

“اس اسٹیریوٹائپ تنقید کا ایک وصف یہ ہے کہ مثلاً رومانی دور میں کوئی چیز کتنی ہی اچھی کیوں نہ لکھی گئی ہو اسے قابلِ اعتنا نہ سمجھا جائے گا۔ اپنے عروج کے زمانے میں ترقی پسندوں نے بہت سوں پر یہ لیبل چپکا کر انھیں راندۂ درگاہ قرار دے دیا‘”۔

ترقی پسندوں کے ساتھ بھی اس سے بہتر سلوک نہیں ہونے والا تھا۔ ترقی پسندوں کے مخالف نقادوں نے رفتہ رفتہ اس بات کو گویا ایک ثابت شدہ حقیقت کا درجہ دے دیا ہے کہ “وہ لوگ” کمیونسٹ پارٹی سے ہدایات حاصل کر کے ان کی حرف بہ حرف پابندی کرتے ہوے افسانے، نظمیں اور غزلیں “تیار” کرتے تھے جن کا مقصد “قلیوں کی ہڑتال کرانا” یا قحط زدہ لوگوں کا ذکر کر کے اپنی رحم دلی کا سکہ بٹھانا ہوتا تھا۔ نقادوں کا چلایا ہوا سکہ اتنا رائج ہو گیا ہے کہ اس کے خلاف ملنے والی شہادتیں بھی اس کے اثر کا توڑ کرنے میں ناکام رہتی ہیں۔ بہرحال، نقاد کا موضوعِ بحث خواہ “ترقی پسندی” ہو یا“رومانی دور” یا “جمال پرستوں کا ادب“، یہ بات ہمیشہ نظرانداز کر دی جاتی ہے کہ ادب کا کوئی بھی رجحان ساتھ چلنے والے ہر ادیب کو بڑا ادیب نہیں بنا سکتا، اور کسی ادب کی تاریخ میں اس رجحان کی مجموعی قدروقیمت کا تعین بڑی احتیاط کا تقاضا کرتا ہے۔

نقاد کی یہ چابک دستی اُس وقت چیرہ دستی کی شکل اختیار کرلیتی ہے جب وہ کسی زبان یا علاقے کے ادب کی تاریخ کو اپنی مرضی کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس رویے کو عسکری کی تحریروں میں بھی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ نیاز فتح پوری وغیرہ کی “جمال پسندی” کو ۱۹۲۰ء سے ۱۹۳۵ء تک کے اردو ادب کا “غالب رجحان” قرار دے کر اس پورے دور کو مسترد کر دیتے ہیں اور اس جوشِ استرداد میں“مغلوب رجحان” والے دو غیراہم فنکاروں ۔۔ پریم چند اور اقبال ۔۔ کو فراموش کر دیتے ہیں، یا اگر ان میں سے کسی کا ذکر کرتے بھی ہیں تو استثنیٰ کے طور پر۔

مندرجہ بالا مثال سے عسکری کے“مقبول ترین” اور“صحیح ترین” تصورات کی تعریف متعین کرنے میں بھی مدد مل سکتی ہے۔ عسکری کے مختلف تنقیدی فیصلوں کی روشنی میں یہ نتیجہ برآمد کرنے کے سوا چارہ نہیں کہ کسی زبان، علاقے، دور یا رجحان کے ادب کی تعبیر کرنے اور اسے“مقبول ترین’’ یا “صحیح ترین” تصور کے طور پر پیش کرنے کے عمل میں ان کا انحصار اکثر اپنی موضوعیت پر رہتا ہے۔ عسکری کا یہ تنقیدی طریق کار“فسادات اور ہمارا ادب” میں بھی ان کے اسی طرح کام آتا ہے جیسے اُن موقعوں پر جب انھیں اپنے تازہ ترین عرفان کی شہادت دینے کے لیے ادب کا کوئی تاریخی، جغرافیائی، معاشرتی یا نظریاتی تصور خلاصے کی شکل میں پیش کرنا ہو۔

یہ تکنیک مختلف ادیبوں کی تحریروں کے ذخیرے کے علاوہ انفرادی طورپر کسی ایک ادیب کا “درجہ متعین کرنے” میں بھی عسکری کے بہت کام آتی ہے۔ کسی ادیب یا شاعر کے زندگی بھر کے کام کو ایک فقرے یا نظریے کے کوزے میں بند کر دینا اُن کی ایجاد نہیں؛ آخر ہم ایسے اقوالِ زریں پہلے بھی سنتے چلے آئے ہیں کہ میر کا کلام آہ ہے اور سودا کا کلام واہ (اور اس کا تازہ روپ: سلیم احمد کا کلام ضعفِ باہ۔) لیکن عسکری نے اس فنِ لطیف کو بڑی چابک دستی سے اور گوناگوں مقاصد کے لیے جس طرح استعمال کیا ہے اس کی مثالیں اردو تنقید کی اس سرسبز روایت میں بھی کم ملیں گی۔

غالب کے بارے میں عسکری کا فیصلہ ہے کہ وہ“خودپسند” ہیں اس لیے ان کی شاعری مردود ہے۔ (بعد میں ایک تازہ عرفان کے تحت غالب پر ایک اَور اعتراض وارد ہوا کہ وہ دارالعلوم دیوبند کی تجویزکردہ معرفت سے بےگانۂ محضِ تھے؛ اس اعتراض کی رو سے بھی ان کی شاعری کی بےوقعتی قائم رہی۔) حالی کی شاعری کے گلے میں مفلر لپٹا ہوا ہے اور وہ والدین کی تربیت کے زیرِاثر کُھل کر عشق نہیں کر پاتے اور زیادہ سے زیادہ “بھلے مانس غزل گو” ہو سکتے ہیں۔ (اس بدنصیب مفلر کو اُچھال اُچھال کر عسکری کے مقلدین نے اس بھلے مانس کا جو پتلا حال کیا اس سے تو آپ واقف ہی ہیں۔) تصورِ محبوب اور دیوبندی معرفت دونوں کے لحاظ سے انھیں میر کی شاعری بہت مرغوب ہے۔ خواہ اس سے پڑھنے والے کو کچھ مدد ملے یا نہ ملے لیکن اس قسم کی دلچسپ تنقید کی معراج وہاں نظر آتی ہے جہاں عسکری فراق کی شاعری کو موضوع بناتے ہیں او“کل یہ عشق نہ روٹھ سکے گا، آج منا لے آج منا لے” کی قبیل کے شعروں میں ناقابلِ تصور گہرائیاں اور بلندیاں بیک وقت دیکھ لیتے ہیں۔ فراق کے کسی شعر کے عسکری کے سامنے آتے ہی کچھ اس طرح کا انشائیہ وجود میں آتا ہے:۔

یوں کہنے کو تو درد نے بھی کہا ہے:۔

آخرالامر آہ کیا ہو گا

کچھ تمہارے بھی دھیان پڑتی ہے

مگر اس کے مقابلے میں فراق کا شعر دیکھیے:۔

وہ آگے آگے وصل کا وعدہ کیے ہوئے

ہم پیچھے پیچھے کاندھے پہ کھٹیا لیے ہوئے

درد کے شعر میں جو جمال پرستوں کی سی لجلجی جذباتیت ہے، فراق کا شعر اس سے بالکل پاک ہے۔ فراق کا محبوب بھی عام اردو شاعری کا محبوب نہیں بلکہ وہ خود عاشق کی نازبرداریوں کو تیار رہتا ہے۔ اور اس شعر میں تو فراق کا عشق وقتی لگن اور طلب سے بہت بلند ہو کر پوری کائنات کے متعلق ایک رویہ، ایک اندازِ نظر بلکہ ایک مکمل فلسفۂ حیات بن جاتا ہے جس میں زندگی کے سارے تضاد، سارا جبرواختیار، سارے جدلیاتی عناصر آ کے ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہو جاتے ہیں۔

پھر فراق کی محبت محض کسی محبوب کی لگن نہیں ہے بلکہ اپنی شخصیت کے امکانات کو وسیع کرنے کا ہمہ گیر تقاضا۔ یہ فراق کا سب سے بڑا احسان ہے کہ انھوں نے جنسی کشش کو زندگی اور شعور کے پورے نظام میں وہ جگہ دے دی ہے جہاں یہ جذبہ دوسرے عناصر سے علیحدہ نہیں بلکہ سب کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر عمل کر سکے۔ اس ہجر ووصال کی کیفیت میں ایک عجب کسک، عجب سرشاری، عجب سکون ہے۔

کھٹیا کو کوئی معمولی چیز نہ جانیے۔ خود فراق نے کہہ دیا ہے:۔

کہاں ہر ایک سے بارِ نشاط اٹھتا ہے

بلائیں یہ بھی محبت کے سر گئی ہوں گی

کھٹیا اٹھا کے چلنا ہنسی کھیل نہیں، زندگی کرنے کا ایک اسلوب ہے۔ یہ وہ بارِامانت ہے جس کے تصور ہی سے بڑے بڑے چیں بول جاتے ہیں۔ پروست نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ لوگ اس کو اٹھانے سے ایسا گھبراتے ہیں کہ قومی جنگوں میں شریک ہو کے جان تک دے دیتے ہیں۔ یہ عشق کو قبول کرنے اور اپنی ہستی کو اس کے سپرد کر دینے کا معاملہ ہے۔ محبوب کی شخصیت کے سچے احترام اور اس کے فطری تقاضوں کو اپنے وجود میں رچائے بغیر یہ شعر نہیں کہا جا سکتا تھا۔ اب آئیے غالب کی طرف۔

یوں تو غالب کے ہاں آفاق گیر استعجاب اور تحیر بھی مل جائے گا مگر عشق کے مناسبات کا ذکر آتے ہی وہ اپنے اندر سکڑ سمٹ جانے اور دوسروں سے اپنے آپ کو الگ کر لینے کی ترغیب سے نہیں بچ سکتے۔ بلکہ اس سے تو انھیں خودبینی اور خودنمائی کا اچھا بہانہ مل جاتا ہے۔ غرض غالب کی توجہ تو ہمیشہ اپنے اوپر ہی مرکوز رہتی ہے۔ جس شخص سے منّتِ درباں تک ڈھنگ سے نہ اٹھ سکے وہ کھٹیا کیا کھا کے اْٹھائے گا۔ پھر آتے ہیں ان کے شاگرد حالی۔ “مناجاتِ بیوہ” لکھنا اور قومی درد کا خیال کرنا اپنی جگہ، مگر عاشقی چیزے دیگر است۔ بچارے حالی تو عشق کر بیٹھنے کے بعد بھی یہ کہتے رہتے ہیں کہ “مجھ کو خود اپنی ذات سے ایسا گماں نہ تھا“۔ پھر عشق سے وہ ایک اس وجہ سے بھی گھبراتے ہیں کہ اس میں پڑ کے آدمی بدنام ہو جاتا ہے۔ حالی کو خود اس کا احساس ہے کہ محلّے والوں اور سماج کے ڈر سے وہ اپنا گلا خود گھونٹتے رہے۔ انھوں نے زندگی کو فاعلی حیثیت سے نہیں قبول کیا بلکہ عشق سے ڈر کے لوگوں کو یہ سبق پڑھانے لگے کہ شاعری میں سماجی افادیت ہونی چاہیے۔

مریل جمال پرستوں سے تو خیر کھٹیا اٹھانے کی توقع کرنا ہی بےکار ہے۔ ان سے تو لغت کی پنسیریاں ہی ٹھیک سے اٹھ جائیں تو سمجھیے بیل بیاہا۔ لیکن حالی کے زیرِاثر جو استعارے کے خوف اور دو جمع دو چار کی قسم کی حقیقت نگاری کا آغاز ہوا، ہمارے ادب کا ستیاناس اصل میں تو اس نے کیا ہے۔ حالی کے سائے میں پلنے والے ترقی پسند قلیوں کی ہڑتال کرا کے صلیب کا بوجھ بھلے ہی اٹھا لیں، کھٹیا اٹھا کر زندگی کا سامنا کرنا ان کے بھی بس کا روگ نہیں۔ جو شاعری یا جو محبت جسمانی خواہش کی پاکیزگی محسوس نہ کر سکے وہ قوت اور عظمت سے بھی پاک ہو گی۔ کھٹیا کے استعارے ہی کو لیجیے، اس میں فراق نے گویا عشق اور زندگی کے تجربات کا جوہر پیش کر دیا ہے۔ اس سے ملتی جلتی بات میر نے بھی کہی تھی کہ

تری گلی میں سدا اے کشندۂ عالم

ہزاروں آتی ہوئی چارپائیاں دیکھیں

لیکن میر کے ہاں جو چیز ایک تعمیم کی شکل میں آتی ہے اس نے فراق کے شعر میں ایک دلربا تخصیص حاصل کر لی ہے۔ پھر کھٹیا کے صوتی آہنگ میں کسے کسائے ہونے کا جو احساس ہے وہ چارپائی کے لفظ میں کہاں! اس کی مثال تو صرف یٹیس کے ہاں ملے گی:۔

Her beauty like a tigtened bow

اس قسم کے استعارے کی تخلیق کے لیے آدمی میں دو طرح کی ہمت ہونی چاہیے۔ ایک تو اپنے لاشعور سے آنکھیں چار کرنے کی، دوسری اپنی خودی کی کوٹھری سے نکل کر گردوپیش سے ربط قائم کرنے کی۔ یہ ہمت اردو کی حد تک یا تو میر میں تھی یا اس کی نتھر ہوئی شکل فراق کے ہاں۔۔۔وغیرہ وغیرہ۔

(انتباہ: بعض حضرات و خواتین کی معصومیت کو پیش نظر رکھتے ہوے یہ واضح کر دینا ضروری ہے کہ اوپر دیا گیا انشائیہ دراصل ایک پیروڈی ہے اور جو صاحب یا صاحبہ اس مضمون کو عسکری کی کتابوں یا اس لافانی شعر کو فراق گورکھپوری کے مجموعوں میں تلاش کرنے کی کوشش کریں وہ یہ کارِ لائقہ اپنی ذمےداری پر کریں۔ اگرچہ عسکری کے بیشتر فقرے جو اس انشائیے میں موجود ہیں انھی کی تحریروں سے لیے گئے ہیں اور جہاں تہاں ہاتھ آ سکتے ہیں۔ اسی طرح فراق صاحب کے کلام میں یہ والا نہ سہی، اسی قبیل اور سطح کے دوسرے لافانی شعر مل جائیں تو تعجب کی بات نہ ہو گی)۔

اتنی خوبیاں تو عسکری کے اسلوب کی میں نے گِنوا دیں۔ اب کچھ خامیاں بھی ہوں تو وہ آپ گنوادیجیے۔ عسکری کے الفاظ میں، یہ اسکول کے مدرّسوں کا کام ہے کہ دریاؤں کے پانچ فائدے بتائیں تو پانچ نقصانات بھی ضرور بتائیں، اور میں اسکول کا مدرّس تو بڑی بات ہے، اردو کا نقاد تک نہیں ہوں۔

♠

پہلا حصہ

Pingback: نقاد کی خدائی۔3:عسکری اور فسادات کا ادب – Niazamana