تبصرہ نگا ر: سلمان آصف

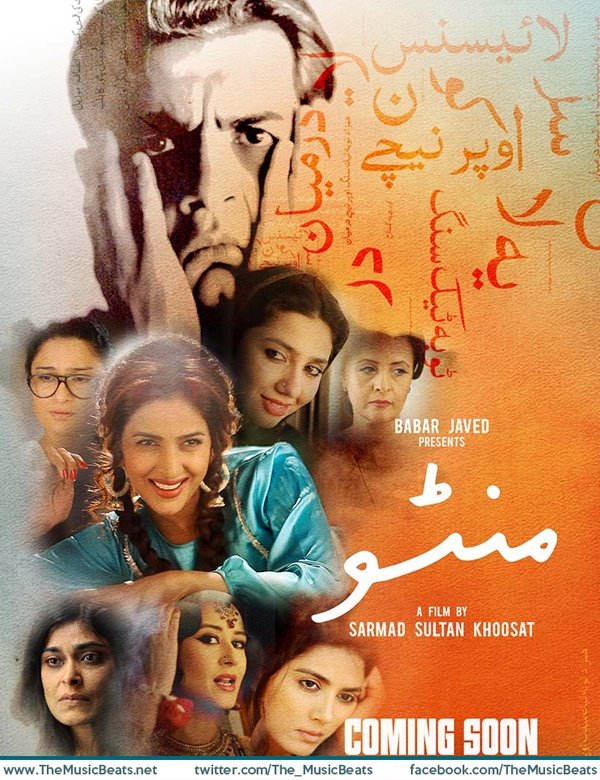

فلم ‘منٹو‘ پاکستان کے فلمی جگت کا ایک انتہائی غیر معمولی تجربہ ہے۔منٹو جیسے بگولہ صفت، تہہ دارکردار پرایک بھرپور کاوش۔ یہ فلم حساس فوٹوگرافی، استرے کی طرح تیز مکالموں اور سرمد کھوسٹ کی یادگار اداکاری کی بنا پر قابل توجہ ہے، اور رہے گی– لیکن اس فلم کے سقم اور جھول بھی اس کے کینوس کی طرح بڑے ہیں۔

‘منٹو‘ کا آغاز ہی ایک غیر متوقع، اور فاش تاریخی ،ادبی غلطی سے ہوتا ہے۔ فلم کے شروع میں بتایا جاتا ہے کہ منٹو اپنے دور میں، اپنی ہی ایک ہمعصر مصنففہ ‘واجدہ تبسّم‘ کی طرح مبینہ ‘فحش نگاری‘ کی بنا پرمعتوب ہیں۔

فلم نگار، بہترین ڈرامہ نگار اور میرے عزیز دوست شاہد ندیم سے اس قسم کا اشتباہ ہو– کیسے ممکن ہے؟ شاید وہ عصمت چغتائی کا ذکر کرنا چاہتے تھے (جو تاریخی اعتبار سے درست ہوتا کہ منٹو اور عصمت پر ایک ہی زمانے میں لاہور میں فحش نگاری کا مقدمہ چلا)، لیکن ذکر واجدہ تبسّم کا ہو گیا جن کی کی کوئی ادبی کاوش سن ٥٥ تک منصۂ شہود پر نہیں آئی تھی– ان کا زمانہ ٦٠، ٧٠ اور ٨٠ کی دھائیوں کا ہے۔

اس غلطی کی اہمیت کچھ ہی ہو لیکن یہ ایک نقطہ ضرور اجاگر کرتی ہےکہ ہماری موجودہ ادبی تاریخ گوئی/نویسی کی روایت کس قدر سرسری اور زودباز ہے اور ہمارے یہاں کتابی روایت کا کیسا عبرت ناک فقدان ہے۔ ورنہ یہ صرف نگاہ اردو افسانے کے کسی بھی شائق یا سنجیدہ قاری کی نگاہ سے کبھی نہ چوکتا۔

میری نظر سے اس فلم کے انگریزی میں لکھے ہوئے درجنوں تبصرے گزرے ہیں، لیکن کسی تجزیہ نگار کا دھیان اس طرف نہیں گیا– بلکہ اکثر تجزیے تو اس قابل رحم اقرار سے شروع ہوتے ہیں کہ تبصرہ نگار نے بذات خود منٹو کو اردو میں کبھی نہیں پڑھا۔

کسی بھی تاریخی شخصیت یا واقعے پرایک سنجیدہ فلم بنانا بلاشبہ ایک نہایت ہی مشکل کام ہے۔ سب سے بڑی کٹھنائی موضوع کو دستاویزیت اور اکہرے پن سے محفوظ رکھنا ہے۔ اس مرحلے پر فلم کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ کبھی تو فلم ایک دستاویز کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور کبھی اکہرے پن کا شکار ہو جاتی ہے۔خاص طور پر ذیلی کردار اس کی زد میں رہتے ہیں۔

اس کے باوجود بیشتر ذیلی کردار جو منٹو کے افسانوں سے ماخوذہیں وہ اپنی تمام تر شدّت سے منٹو کے افسانوں کو زندہ کرتے ہیں؛ ریحان شیخ اور حنا بایت اپنی مختصر لیکن جامع اداکاری سے اپنی ‘ناگفتنی‘ جنسی نا آسودہ ازدواجی زندگی کے تار وو پود پردے پرایسی عمدگی سے بنتے ہیں کہ یادگار کردار بن جاتے ہیں۔

لیکن ادھر، قدرت اللہ شہاب کا کردار(ایک بیوروکریٹ) ایک لگے بندھے فلمی انداز میں متعارف ہوتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ ادا کارہ صبا قمر نور جہاں کا کردارادا کرتی ہیں تو انکا مشاہدہ نور جہاں کے پی ٹی وی پروگرام ‘ترنّم‘ کی پیروڈی تک ہی محدود رہتا ہے۔ ثانیہ سعید منٹو کی بیوی صفیہ کا کردار نبھاتے، نبھاتے ‘ہم ٹی وی‘ کی جگالی زدہ ایک پتی ورتا، سیتا سمان پتنی کے روپ میں حقیقی صفیہ سے کوسوں دور رہتی ہیں۔ منٹو اور اس کے ہیجان پرور دور کا سکیل ٹی وی کے درجے سے کہیں بھی بلند نہیں ہو پاتا–

لیکن اس سب کا ازالہ سرمد کھوسٹ اپنی عمدہ اداکاری سے یوں کرتے ہیں کہ منٹو، ‘سعادت حسن منٹو‘ آپکے سامنے اپنی تمام تر اضداد باہم کے ساتھ، ایک جیتے جاگتے زہر کا پیالہ گھونٹ، گھونٹ پیتے اور پھراسے قرطاس پراگلتے ہونے چلتا پھرتا نظر آتا ہے۔

ہر چند کہ اس فلم کی حکمت عملی منٹو کی دھجی، دھجی زندگی کے آخری سال دکھانا ہے، لیکن اس کی زندگی اور قلمی واردات کا ایک اٹوٹ انگ تقسیم سے پہلے کا ہندوستان ہے، کچھ عجلت میں دکھائے گئے مناظر، اور کچھ روانی میں کہے گئے جملوں کے علاوہ فلم اپنے ‘زیرو آور‘ یعنی ١٤ اگست ١٩٤٧ سے شروع ہوتی ہے، جو کچھ اس سے پہلے ہوا وہ کسی نامیاتی انداز میں گزشتہ سے پیوستہ نظر نہیں آتا–

فلم کی ایک اور کمزوری اس کا بڑبولا پن ہے۔ منٹو کے جملوں کا اختصار، اس کی علامت نگاری اور معنی افروز خاموشی – کہیں فلم کے شور اور مکالموں کی بھرمار میں کھو جاتے ہیں۔

اس ہڑبونگ میں کچھ مکالمے بلا شبہ برجستہ اور چست رہتے ہیں، خاص کر منٹو سے منسوب شوخ، زومعنی جملے جوانکی حاضر جوابی کا عکس ہیں۔ یہ مکالمے یاد دلاتے ہیں کہ منٹو اپنے کام کا آغاز ہی زندگی کی اس چلچلاتی دھوپ میں کرتا ہے جہاں عقائد، آدرش اور نظریات کے تلووؤں میں چھالے پڑ جاتے ہیں– زندگی کا یہ منظرنامہ بہ یک وقت دلگیراور دلفریب ہے– یہاں زندگی اخلاقیات کی سرنگ میں بارود بھر دیتی ہے–،

مقتدر روایات اقدار اور تصورات شعلہ حیات کی آنچ میں موم کی طرح پگھلانے لگتے ہیں ، زندگی کے حقائق کے سامنے منٹو بلکل تنہا اور اپنے پاؤں پر آپ کھڑا ہے۔ اسے نہ کسی فلسفے کا سہارا درکار ہے نہ کسی عقیدے کی بیساکھی قبول ہے– اس بنتی، بگڑتی زندگی کے مشاہدے کے آداب منٹو خود متعین کرتا ہے–

اور یہی منٹو کا سب سے بڑا کارنامہ ہے، کہ وہ ہر کردار اور ہر صورتحال کے مشاہدے کے لیے ہمیں تیار کرتا ہے، اسکی سفّاکی،غلاظت، عفونت، برہنگی، گھن، عظمت، عفت، انسانیت، کواس دنیا کی جکڑ بندیوں سے بلند ہو کر اپنی ذات کےخفی آئینے میں دیکھنے، پرکھنے اور قبول کرنے کے آداب سکھاتا ہے– اسکا ادب اس تلاطم خیز دور میں جراحت دل کا درماں بھی ہے اور سماج کے ہر مسام سے در آتے فاشی، رجعت انگیز رجحانات کے خلاف جنگ کا اعلان بھی –

جبکہ مذہب اور آسمانی مصحف خود طاقت، اقتدار، استیصال، بربریت اور شر پسند سرکاروں، حکمرانوں اور ریاستوں کے ہاتھ کے خون آشام ہتھیار بن چکے ہیں تو منٹو انسان کو ایک نیا اخلاقی وجود/جواز دینے، اسے انسانی پامالیوں کا شاہد بنا کر بدھ کی ‘کرونا‘ اور یسوع کی دردمندی سے متعارف کرواتا ہے۔ یہ ایک جمہوری ذہن کی نمود ہے، ایک انسان دوست نقطہ نظر اور دردمند دل کی جولان گاہ ہے۔یہ ایک ایسے ذہن کی اقلیم ہے جو زندگی کو ہر روپ میں تسلیم کرتا ہے۔

اس قبولیت کی بنیاد نہ بزرگانہ شفقت یا سرپرستی ہے، نہ جذباتیت اور نہ ہی کوئی گمبھیراور ٹھیٹھ اخلاقی ضابطہ– بلکہ یہ احساس کہ ھماری ذات سے پرے زندگی کا ایک عظیم کارواں جو دکھ، سکھ کی دھوپ چھاؤں تلے اپنی آرزوؤں، نامرادیوں، خوشیوں اور المناکیوں کے ساتھ محو سفر ہے۔ اس کارواں کا نظارہ زندگی کا نظارہ ہے، اسکی ہم سفری زندگی کے قدموں کی آہٹ کو اپنے دل کی دھڑکن میں محسوس کرنا ہے ۔

منٹو ایک ایسے میدان میں کھڑا ہے جہاں مسلسل پتھراؤ ہے، وہ زندگی کے ان مسافروں کی رائیگانی، انکی ہولناک ویرانی حیات، بہرا کر دینے والے بے ربط شور، نفسا نفسی؛ اور سراسیمہ کر دینے والے ہیبت ناک سناٹوں کا گواہ بھی ہے اور امین بھی، مترجم بھی اور نمائندہ بھی– خاکسار منٹو کی مد میں کچھ زیادہ ہی بہک گیا۔ بات فلم کی ہو رہی تھی۔

تو آخر میں یہ پوچھنے کی جسارت کروں گا کہ نور جہاں کے گانے ان کی اپنی آواز میں پیش نہ کرنے میں کیا مصلحت تھی– نور جہاں کے گائے ہو ےگانے کچھ بھی ہو سکتے ہیں لیکن بے سرے کبھی نہیں – نور جہاں کے کردار کا اکہرا پن بیزار کن سہی، لیکن بے سری آوازوں میں ان کے گیت؟ خدا کی پناہ–

2 Comments