سبط حسن

رحیم، ایک سرکاری محکمے میں کلرک کا کام کرتا تھا۔ لمبا قد، جسم نہایت کمزور۔۔۔ صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ۔۔۔ کندھوں سے اوپر کا دھڑ آگے کی طرف جھکا ہوا۔ جسم میں سب سے نمایاں، ایک بڑا سر تھا۔ جو ماتھے کی طرف سے آدھا گنجا تھا۔ نمایاں ماتھے کے نیچے دو چھوٹی چھوٹی آنکھیں تھیں۔۔۔ زندگی کی چمک سے عاری۔ آنکھوں کے نیچے ابھری ہوئی ہڈیاں اور گال مکمل طور پر پچکے ہوئے تھے۔ رحیم بظاہر دیکھنے میں کسی موذی نشے کا عادی لگتا تھا یا یہ کہ اسے موت کی سزا ہو گئی ہو مگر پھانسی سے چند گھنٹے پہلے اسے رہائی مل گئی۔

رحیم، ایک سرکاری محکمے میں کلرک کا کام کرتا تھا۔ لمبا قد، جسم نہایت کمزور۔۔۔ صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ۔۔۔ کندھوں سے اوپر کا دھڑ آگے کی طرف جھکا ہوا۔ جسم میں سب سے نمایاں، ایک بڑا سر تھا۔ جو ماتھے کی طرف سے آدھا گنجا تھا۔ نمایاں ماتھے کے نیچے دو چھوٹی چھوٹی آنکھیں تھیں۔۔۔ زندگی کی چمک سے عاری۔ آنکھوں کے نیچے ابھری ہوئی ہڈیاں اور گال مکمل طور پر پچکے ہوئے تھے۔ رحیم بظاہر دیکھنے میں کسی موذی نشے کا عادی لگتا تھا یا یہ کہ اسے موت کی سزا ہو گئی ہو مگر پھانسی سے چند گھنٹے پہلے اسے رہائی مل گئی۔

رحیم کی عمر ستاون برس تھی۔ اس کا خاندان تقسیم ہندوستان کے بعد پاکستان چلا آیا۔ ماں باپ کے علاوہ گھر میں کل گیارہ افراد تھے۔ نو بچے اور دو، دادا اور دادی۔ پاکستان آجانے کے بعد انھیں کسی ہندو راجا کے بنائے ہوئے جنج گھر میں ایک کوٹھری ملی۔ یہ جنج گھر ہندو راجا نے اپنی رعایا کی سہولت کے لیے بنوایا تھا اور یہاں لوگ اپنے بچوں کی شادی وغیرہ کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے تھے۔ ایک بڑے صحن کے ارد گرد چھوٹے بڑے کمروں کی قطاریں تھیں۔ کمروں کے آگے لمبے لمبے برآمدے اور صحن میں بڑے بڑے پیپل کے درخت۔ تقسیم ہندوستان کے وقت اس جنج گھر میں ضرورت کی ہر چیز میسر تھی۔ سیکڑوں چارپائیاں، کھانے کے برتن، بڑی بڑی دیگیں اور سینکڑوں بستر۔ تقسیم کے وقت اس جنج گھر کو لوٹ لیا گیا۔ جب رحیم کے اہل خانہ یہاں پہنچے تو کمروں میں گلی سڑی لاشوں کی بُو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ یہ خاندان ہجرت کا سفر کرنے کے دوران بہت سا خون اور لاتعداد لاشیں دیکھ چکا تھا۔ خون اور لاشوں کی واردات میں رحیم کی اپنی سگی پھوپھی اور بڑی بہن شامل تھیں ۔ رحیم اس وقت آٹھ، نو برس کا تھا۔ اس نے اس کمر عمری میں اتنا خون دیکھا تھا کہ وہ ساری عمر اس سے ڈرتا رہا۔ وہ اپنا کیا، کسی کا بھی معمولی سا نکلتا ہوا خون نہ دیکھ سکتا تھا۔ خون دیکھتے ہی اس کی حالت بدل جاتی اور اس کی بے قراری اس قدر بڑھ جاتی کہ وہ گِر پڑتا۔

رحیم ابھی نو عمر تھا کہ اسے ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں کلرک کی نوکری پر لگا دیا گیا۔ اُس وقت اس کی مسیں بھی نہ بھیگیں تھیں۔ عمر کے حساب سے وہ سرکاری ملازمت کے لیے اہل نہ تھا۔ تاہم کاغذات میں اس کی عمر زیادہ بڑھا کر لکھوا دی گئی۔ ملازمت بہت ضروری تھی کیونکہ رحیم کے والد کی تنخواہ میں گھر چلانا مشکل ہو گیا تھا۔ رحیم کے والد ریلوے میں گارڈ تھے۔

رحیم کو ملازمت کرتے ہوئے صرف دو سال کا عرصہ ہی ہو اتھا کہ اس کے والد ریل گاڑی کے ایک خوفناک حادثے میں فوت ہو گئے۔ والد کے انتقال کے بعد جیسے موت کی ان کے گھر سے گہری شناسائی ہوگئی۔ چند مہینوں میں رحیم کے دادا اور دادی چل بسے۔ پھر سب سے چھوٹی دو بہنیں مختصر سی بیماری کے بعد شاید مناسب علاج نہ ہونے کے باعث چل بسیں۔ ایک بھائی نہر میں نہاتے ہوئے ڈوب گیا۔ سات افراد کا کنبہ باقی رہ گیا اور اس کی مکمل ذمے داری رحیم کے کندھوں پر تھی۔ کنبے میں ایک ماں، چار بہنیں اور دو بھائی رہ گئے۔

رحیم بڑا دیانت دار کلرک تھا۔ اس کے ذمے سرکاری مراسلوں کو ٹائپ کرنا اور ان کی منظوری کے بعد ڈپٹی کمشنر سے دستخط کروانا ہوتا تھا۔ دفتری کام کو نمٹاتے شام ہو جاتی۔ تنخواہ میں گزارہ ممکن نہ تھا، اس لیے رحیم دفتر سے فارغ ہو کر ایک اور جگہ چلا آتا۔ یہاں وہ یونیورسٹی میں ایم۔اے کے طلبہ و طالبات کے تحقیقی مقالے ٹائپ کرنے کا کام کرتا تھا۔ رات گئے یہاں سے فارغ ہوتا اور گھر چلا جاتا۔ رحیم نے اپنی ساری زندگی اپنے گھر والوں کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ چاروں بہنوں کی شادیاں کیں۔ بھائی کو پڑھایا۔ رحیم کا بھائی بھی میٹرک کے بعد مختلف گھروں میں بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر اپنی تعلیم کے لیے ضروری خرچہ کما لیتا۔ اس طرح اپنی محنت سے اور رحیم کی قربانیوں کے باعث وہ ایک ڈاکٹر بن گیا۔

جب تک رحیم اپنی ذمے داریوں سے فارغ ہوا، اس کی عمر پچاس سے آگے نکل چکی تھی۔ اس کی اپنا گھر بسانے کی عمر گزر چکی تھی۔ انھی دنوں اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ اپنے چھوٹے سے اندھیرے گھر میں اکیلا رہ گیا۔ بہنیں اپنے بال بچوں میں مصروف ہو گئیں اور ڈاکٹر بھائی کو اپنے ہسپتال اور کلینک سے ہی فرصت نہ تھی۔ سب اپنے گھروں میں خوش تھے اور شہر کے نئے علاقوں میں چلے گئے تھے۔ رحیم کے والدین جس جنج گھر میں آئے تھے، اب وہاں ہر کوٹھری کے سامنے چار دیواری بن گئی تھی۔ اس طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کھلا صحن اور درخت غائب ہو گئے۔ ہر طرف چھوٹے چھوٹے گھر بن گئے اور ان کو آپس میں منسلک کرنے والی بل کھاتی ہوئی ایک تنگ گلی رہ گئی۔ رحیم کے بھائی اور بہنوں کو اس علاقے میں آنے سے کوفت ہوتی تھی، اس لیے انھوں نے علاقے کے ساتھ ساتھ اپنے بھائی کو بھی ترک کر دیا۔ صرف عید والے دن ان میں سے کوئی ایک رحیم کو ملنے چلا آتا۔ عظیم لوگ صرف وہی نہیں ہوتے جو ملکوں کی سطح پر کوئی کام کریں۔ خاندان کی سطح پر دوسروں کی خدمت کرنے والے بھی اپنی چھوٹی سی دنیا کے عظیم لوگ ہوتے ہیں۔ رحیم بلاشبہ انھی لوگوں میں سے ایک تھا، جس نے اپنے انفرادی حقوق اور ضروریات کی بھی قربانی دے دی۔ جو ذمے داریاں اس کے والدین کے ذمے تھیں، اس نے نبھائیں۔ رحیم کی بڑائی اور بھی عزت کے قابل تھی کیونکہ اس نے یہ سب کرنے کے بعد نہ تو کبھی اسے جتلایا اور نہ ہی اس خدمت کے بدلے کسی قسم کی توقع رکھی۔ اس لحاظ سے رحیم کا دل کسی بزرگ اور درویش کے دل سے کم نہ تھا۔

رحیم بہت کم بولتا تھا۔ کبھی، کسی شخص نے اسے کسی کے بارے میں شکایت کرتے نہ سنا تھا۔ البتہ یہ ضرور ہوا کہ اس کی زندگی میں دلچسپی بس واجبی سی رہ گئی۔ یہ نہیں تھا کہ وہ اپنے بھائی اور بہنوں پر اپنی قربانیوں کا بوجھ ڈالنا چاہتا تھا یا یہ کہ وہ ان سے شکر گزاری کی توقع رکھتا تھا۔۔۔ اس کا دل ان سے ملنے اور خاص طور پر ان کے بچوں سے ملنے کے لیے بہت تڑپتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ خواہش بھی ختم ہو گئی۔ اب اسے کسی بات سے کچھ فرق نہ پڑتا تھا۔ اس کے اندر ایک گھونسلہ سا بن گیا تھا اور وہ اس میں بیٹھا رہتا تھا۔ کوئی خواہش ہی نہ تھی، بس زندگی کو ایک عادت کے طور پرگزار رہا تھا۔

رحیم کا اپنے دفتر میں وقت نہایت خاموشی اور صلح پسندی سے گزرتا تھا۔ اس کے اکثر افسر اگرچہ کم گو ہوتے تھے مگر اس کم گوئی کے پیچھے وہ اپنی سخت مزاجی کو چھپائے رکھتے تھے۔ ان کا بات کرنے کا لہجہ بدتمیزی اور ہتک آمیزی سے لبریز ہوتا تھا۔ رحیم اوّل تو کوشش کرتا کہ ہر کام افسر کی خواہش کے مطابق کرے۔ بعض اوقات اسے اندازہ ہی نہ ہوتا کہ کسی معاملے پر اس کے افسر کی کیا خواہش ہو گی۔ ایسی صورت حال میں وہ سوچ سمجھ کر ، اس کے مزاج کا خیال رکھتے ہوئے کام کر دیتا۔ اگرچہ اس کام کے کرنے کے انداز میں کسی قسم کی غلطی نہ ہوتی تھی، پھربھی رحیم سہما سہما سا افسر کے کمرے میں داخل ہوتا۔ اس کے کمرے میں داخل ہونے کے انداز میں یقیناًکوئی ایسی بات تھی کہ اس وقت اسے ضرور جھاڑ پڑ جاتی۔ وہ ’جی جی‘ کرتا ہوا، معذرت کرتا مگر افسر اس کے کام میں کوئی نہ کوئی غلطی ضرور نکال دیتا۔ رحیم ، افسر کے کہنے کے مطابق تبدیلی کر دیتا مگر اکثر سوچتا کہ اس تبدیلی سے کچھ فرق تو نہ پڑتا۔

رحیم کو ٹائپ رائٹر پر کام کرنے میں بڑی تسلی ہوتی اور مزہ آتا تھا۔ یہی ٹائپ رائٹر ہی تھا جو اس کی مرضی کے تابع تھا۔ اس کی انگلیاں جس کلا کو دباتیں، ٹائپ رائٹر ویسا ہی حرف کاغذ پر لکھ دیتا۔ وہ آہستہ انگلیاں چلاتا تو ٹائپ رائٹر بھی آہستہ چلتا۔ جب اس کی انگلیاں تابڑ توڑ چلتیں تو ٹائپ رائٹر بڑی فرمانبرداری سے بہت تیز چلنا شروع ہو جاتا۔ رحیم کو اپنے ٹائپ کرنے کے فن پر دبا دبا سا فخر بھی تھا۔ اکثر جب کوئی اس کے ٹائپ کیے ہوئے خط کو پڑھ کر حیرت سے اقرار کرتا کہ اس میں کوئی غلطی نہیں، تو رحیم اپنی خاموشی کے باوجود دل ہی دل میں بہت خوش ہوتا۔ ٹائپ رائٹر سے رحیم کو اُنس تھا۔ اس کی اپنی زندگی میں اسے کسی معاملے پر اختیار نہ تھا سوائے ٹائپ رائٹر کے ۔ یہی نہیں، اس کی وجہ سے اسے تعریف کے چند جملے بھی نصیب ہو جاتے تھے۔ رحیم، اپنے ٹائپ رائٹر کی بہت ’خاطریں‘ کرتا تھا۔ اسے روزانہ صاف کرتا، تیل دیتا اور کام کے بعد بڑی احتیاط سے پلاسٹک کور میں رکھ دیتا۔

گذشتہ چند برسوں میں کمپیوٹر آجانے کے بعد، ٹائپ رائٹر پر خط تیار کرنے کا رواج ختم ہو گیا۔ رحیم کو ٹائپ کا کام کرنے کی بجائے باہر سے آنے والے خطوط کو رجسٹر پر چڑھانے اور نمبر لگانے کے کام پر لگا دیا گیا۔ رحیم نے کمپیوٹر پر کام کرنے کی بہتیری کوشش کی مگر وہ ہمیشہ کمپیوٹر سے خوف زدہ سا رہا۔ اسے کمپیوٹر پر بیٹھتے ہی محسوس ہونے لگتا کہ غلطی کی صورت میں کمپیوٹر سے ایک مخفی ہاتھ باہر نکلے گا اور اس کے چہرے پر ایک چپت رسید کر دے گا۔ ٹائپ رائٹر سے جو دوستی تھی وہ کسی طور پر ختم نہ ہو سکی۔ ان دنوں رحیم کو ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کا بہت گہرا یار اس سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو رہا ہو۔ ٹائپ رائٹر کا استعمال ختم ہو گیا مگر رحیم نے اسے بدستور اپنے میز پر پڑا رہنے دیا۔ پلاسٹک کے کور کے اوپر بستر کی ایک گھسی ہوئی چادر ڈال دی۔ کئی مہینے مصروفیت کے باعث وہ ٹائپ رائٹر کو کھول کر نہ دیکھ سکا۔ ایک دن سونے سے پہلے اسے ٹائپ رائٹر کا خیال آیا۔ سوچنے لگا کہ کہیں ٹائپ رائٹر کی کلوں اور پرزوں پر زنگ نہ لگ گیا ہو۔ اس سوچ سے رحیم کے دل پر بے قراری کا بادل سا چھا گیا۔ اگلی صبح دفتر آنے سے پہلے رحیم سیدھا ٹائپ رائٹر کے مکینک کے پاس چلا آیا۔ یہ مکینک ہر مہینے کی تین تاریخ کو بلاناغہ ان کے دفتر آکر ٹائپ رائٹر کی صفائی، مرمت اور تیل دینے کا کام کرتا تھا۔ رحیم، مکینک کی دکان پر آیا۔ دکان کے پچھلے حصے میں بے شمار ٹائپ رائٹر ، ان کے مختلف حصے ایک انبار کی صورت پڑے تھے۔ مکینک کے اوزاروں والا تھیلا ایک کھونٹے پر لٹکا تھا اور مٹی سے اٹا ہوا تھا۔ رحیم نے یہ سب دیکھا۔ اسے محسوس ہوا کہ ٹائپ رائٹروں کی طرح مکینک کی وقعت بھی ختم ہوگئی ہے۔ رحیم سے ہمت ہی نہ ہوئی کہ وہ مکینک سے ٹائپ رائٹر کی صفائی یا تیل کی بات کرتا۔۔۔ مکینک نے اپنی دکان کے اگلے حصے میں بچوں کے بسکٹ، ٹافیاں اور چھوٹی موٹی سٹیشنری رکھ لی تھی۔ اس دن دفتر پہنچ کر، رحیم نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ٹائپ رائٹر کو اپنے میز سے اٹھوا کر سٹور میں رکھوا دیا۔

رحیم بہت کم بولتا تھا۔ اگر کوئی سلام کرتا تو صرف ہلکا سا مسکرا دیتا۔ جہاں بولنا ناگزیر ہوتا، وہاں وہ کافی سوچنے اور لفظ تولنے کے بعد ایک آدھ فقرہ کہہ دیتا۔ اس کے ارد گرد ساتھی کلرک، بیٹھے گپیں لگاتے، ہنسی مذاق کرتے، چائے پیتے رہتے مگر رحیم ایک طرف الگ بیٹھا، چپ چاپ اپنا کام کرتا رہتا۔ رحیم کی خاموشی اور لاتعلقی میں ایک پراسرار یّت سی تھی۔ پرانے کلرکوں کو رحیم کی خاموشی اور کم گوئی کا اندازہ تھا اور وہ رحیم کی دنیا میں مخل نہ ہوتے تھے۔ نئے لڑکے اس خاموشی کو بددماغی سمجھتے تھے اور ان کی ہمیشہ کوشش رہتی کہ وہ رحیم کے ارد گرد بنی دیوار کو پھلانگیں۔ شروع شروع میں وہ رحیم کو چائے کی دعوت دیتے رہے مگر وہ بڑی دھیمی آواز میں شکریہ کہہ کر بات ختم کر دیتے۔ بعد میں انھوں نے ہلکے پھلکے مگر طنزیہ انداز میں رحیم پر فقرے بازی شروع کر دی۔ رحیم کو یہ سب اچھا نہ لگتا تھا۔ اسے سخت بے قراری سی ہوتی مگر وہ اپنی چپ نہ توڑتا۔ رحیم کا لباس خاصا پرانا تھا اور ویسے بھی ان کے دبلے پتلے جسم کے حساب سے بہت بڑا تھا۔ پتلون کم از کم دس پندرہ برس پرانی تھی۔ اس کا رنگ گھس گھس کر بدل چکا تھا۔ ان پندرہ سالوں میں پتلونوں کے کئی فیشن آئے مگر یہ اپنی جگہ پر قائم رہی۔ یہی حال بوشرٹ کا تھا۔ اس کے کالر گھس چکے تھے بلکہ رحیم نے نئے کپڑے سے ان کی مرمت بھی کروالی تھی۔ کسی کلرک نے آواز لگائی، ’’رحیم صاحب، لگتا ہے آپ اسی بوشرٹ پتلون میں پیدا ہوئے تھے۔۔۔ اس کی جان اب چھوڑ دیں۔۔۔‘ ‘ کوئی کلرک لطیفہ سنانے لگا:

’’ایک شخص کے پاس ایک پرانا سکوٹر تھا۔ ایک دن وہ سڑک پر جا رہا تھا کہ سکوٹر خراب ہو گیا۔ وہیں اس کا کوئی پرانا ملنے والا بھی آگیا۔ دونوں سکوٹر کو دھکیل کر سٹارٹ کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ سکوٹر سٹارٹ نہیں ہو رہا تھا۔ پرانا ملنے والا شخص کہنے لگا:

’’کوئی نیا سکوٹر لے لیں۔۔۔ اب یہ بہت پرانا ہو گیا ہے۔۔۔‘‘

’’بس دعا کریں۔۔۔!‘‘

’’دعا تو یہ سکوٹر کرتا ہو گا۔۔۔ کہ کب جان چھوٹتی ہے۔۔۔‘‘

رحیم نے لطیفے پر تو ایسی توجہ نہ دی البتہ بو شرٹ پتلون میں پیدا ہونے والی بات اس کے ذہن میں اٹک گئی۔ اس نے اپنی ماں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ اس کی ماں نواب آف بھوپال کی سگی پوتی تھی۔ اسے اپنی ماں کا چاندی کا پاندان یاد آگیا۔ اسی پاندان کو بیچ کر اس نے اپنے بھائی کے لیے ڈاکٹری کی کتابیں خریدی تھیں۔ اسے خیال آیا کہ اس کی ماں جوانی میں کس قدر خوبصورت رہی ہو گی۔ بہت عرصہ تک ان کے گھر میں ایک مدھم سی تصویر دیوار پر لٹکی رہی تھی۔ اس تصویر میں رحیم کی ماں اور اس کے اہل خانہ بھی نواب صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے۔ تصویر اگرچہ لکڑی کے فریم میں لگی تھی مگر نمی لگ جانے کے باعث اس میں صرف درمیان میں بیٹھے لوگ پہچانے جا سکتے تھے۔ درمیان میں نواب صاحب ایک بڑی پگڑی پہنے، اچکن اور چھڑی کے ساتھ نظر آرہے تھے۔ اس کے ساتھ رحیم کی ماں زینت بیگم بیٹھی تھی۔ تصویر میں وہ تیرہ چودہ سال سے زیادہ عمر کی نظر نہ آتی تھی۔ ماں کی زندگی کے دوران کسی نے اس تصویر کی طرف توجہ نہ دی تھی البتہ اس دن سوچتے ہوئے، رحیم کو تصویر کا خیال آیا۔ اس نے دل میں تہیہ کیا کہ وہ اس تصویر کو اچھے سے فریم میں لگوائے گا۔ رحیم کی والدہ کا بچپن اور جوانی کا تھوڑا سا حصہ بہت آسودہ حالات میں گزرا۔ شادی کے چند سالوں میں جائیدادیں بک گئیں یا پھر حکومت نے ان پر قبضہ کر لیا۔ رحیم کے والد روزی روٹی کے لیے ریلوے میں گارڈ بھرتی ہوگئے۔ سخت غربت میں دن گزرے مگر رحیم کی ماں نے یہ سب بڑی ہمت اور شکوہ کیے بغیر برداشت کیا۔ رکھ رکھاؤ اور عزت نفس کا پاس کرتے ہوئے کبھی شکایت کی اور نہ ہی ہاتھ پھیلایا۔ اس صورت حال میں رحیم اور اس کے اہل خانہ نے توقع کرنا ہی ترک کر دیا۔ ایسے میں ان سب سے لاتعلق سا رہنا سیکھ لیا۔

رحیم کے بچپن کے ایک دوست، محلے کے بازار میں انگریزی ادویات کی دکان چلاتے تھے۔ دکان بالکل چھوٹی تھی۔ دفتر سے واپسی پر رحیم ، اس دکان پر ضرور جاتا۔ مسکراتے ہوئے دکان میں داخل ہوتا اور ایک لمبے بنچ پر بیٹھ جاتا۔ رحیم کا دوست بھی گفتگو کرنے کا ایسا شوقین نہیں تھا۔ دونوں دوست بس نہ ہونے کے برابر ہی کوئی بات کرتے۔ دونوں چپ چاپ بیٹھے، بازار میں گزرنے والے لوگوں کو دیکھتے رہتے۔ دل ہی دل میں اپنے آپ سے سرگوشیاں کرتے۔ رحیم کا آنے اور جانے کا وقت طے تھا۔ مغرب کی اذان سے کچھ دیر پہلے رحیم بہت مدھم آواز میں بس اتنا کہتا: ’’اچھا، اب چلتے ہیں۔۔۔‘‘ اور گھر چلا جاتا۔

رحیم، دوست کی دکان کے قریب اسی بازار سے رات کے کھانے کے لیے سبزی یا دال وغیرہ خریدتا اور گھر چلا جاتا۔ گھر میں وہ بالکل اکیلا تھا۔ اس کا واحد ساتھی ایک ریڈیو تھا۔ یہ ریڈیو کم سے کم تیس چالیس سال پرانا تھا۔ یہ ٹیوبوں والا ریڈیو تھا اور اس کے ساتھ ایریل کی لمبی تار لگتی تھی۔ ریڈیوکی جسامت ایک چھوٹے ٹرنک کے برابر تھی۔ ایریل کی تار ریڈیو کی پشت پر لگے ایک سوراخ میں لگتی تھی اور دوسرا سرا دو بانسوں پر لگی ایک جالی کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ کوّوں اور آندھیوں نے اس ایریل کی جالی کو توڑ پھوڑ دیا تھا۔ ریڈیو کو آن کرنے کے بعد گرم ہونے میں چند منٹ کا وقت درکار ہوتا تھا۔ پھر اس میں سے بے ہنگم اور پراسرار سی لمبی لمبی آوازیں نکلنا شروع ہو جاتیں۔ ایسی آوازیں ہو نہ ہو، جنوں اور بھوتوں کی ہوتی ہوں گی۔ رحیم اپنے موٹے شیشوں والی عینک پہن کر ریڈیو کے بھاری بٹن گھماتا، اس کا رخ تبدیل کرتا، ایریل کے سوراخ کی پڑتال کرتا مگر ان پراسرار آوازوں میں کوئی کمی نہ ہوتی۔ یہ سلسلہ، رحیم کی روزانہ کی مشق تھی۔ آخر وہ ان پراسرار آوازوں میں لتھڑی ہوئی خبروں یا کسی نغمے کی آواز کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاتا۔ ایک کان کو ریڈیو کی طرف کر کے ان بے ہنگم آوازوں میں سے خبروں اور نغمے کو الگ کرنے کی کوشش میں جُت جاتا۔ رحیم اس ریڈیو کو کئی بار مکینک کے پاس بھی لے کر گیامگر مکینک نے ہمیشہ رحیم کو یہی صلاح دی کہ وہ اس ریڈیو کی تقصیریں معاف کر دے اور اس کی جگہ نیا آنے والا بیٹری والا ریڈیو خریدے۔ اس کا خیال تھا کہ جس کمپنی نے اس ریڈیو کو بنایا تھا اسے بھی بند ہوئے عرصہ گزر چکا ہے۔ رحیم کو یہ سب باتیں سن کر سخت صدمہ ہوتا۔ ایسے ہی جیسے اس کا کوئی قریبی دوست بیمار ہوا اور ڈاکٹراس کے جلد مرجانے کا اندیشہ ظاہر کر دے۔ رحیم نے یہ سب سننے کے باوجود ریڈیو سے اپنی دوستی ترک نہ کی۔ وہ ہر شام اسے بولنے کے لیے مناتا رہتا مگر ایک دن ریڈیو ہمیشہ کے لیے چپ ہو گیا۔ رحیم کو اس دن سخت صدمہ ہوا۔ اس کی زندگی میں، اس کی ذاتی مسرت یا تو ٹائپ مشین پر کام کرنے میں تھی یا پھر ریڈیو سننے میں۔۔۔ دونوں مسرتیں چھن جانے کے بعد رحیم کی دنیا میں اکیلا پن مزید بڑھ گیا۔

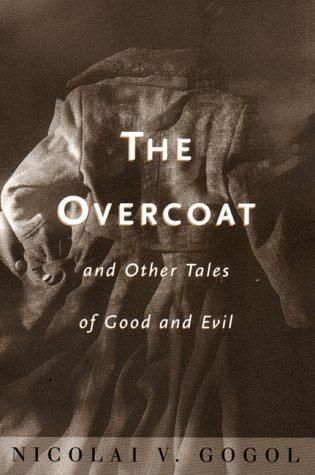

سردیاں آگئیں۔ رحیم کے پاس سردی سے بچنے کے لیے کوئی گرم کپڑا یا سویٹر وغیرہ نہ تھا۔ اس نے بوشرٹ کے نیچے بنیان پہننا شروع کر دی۔ ایک رات جب وہ سونے کے لیے لیٹا تو اسے محسوس ہوا کہ اس کی پسلیوں اور کمر میں شدید درد ہو رہی ہے۔ پہلے تو اس کا دھیان اپنے پاؤں کی طرف گیا جو سردی سے برف ہو رہے تھے۔ رحیم کو خیال آیا کہ شاید اسے ٹھنڈ لگ گئی ہے۔ اسے فوراً اُبلا ہوا انڈا کھانے اور اپنا اوورکوٹ ٹرنک سے نکالنے کا خیال آیا۔ اوورکوٹ پہننا اسے ہمیشہ اچھا لگتا تھا۔ اس نے جوانی میں ایک انگریزی فلم دیکھی تھی۔ اس فلم کا ہیرو، سر پر ایک بڑا ہیٹ پہنے، برف سے اٹی ہوئی سڑک پر منہ سے سگار کا دھواں چھوڑتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ شام کی ڈھلتی ہوئی روشنی میں سڑک اور سڑک کے دونوں طرف برف میں اٹے ہوئے درخت رحیم کو بہت اچھے لگے۔ کچھ دور ، بل کھاتی ہوئی سڑک پر چلتے ہوئے فلم کا ہیرو اپنی دوست کے گھر میں داخل ہوتا ہے۔ کمرے میں ایک خوبصورت لڑکی اس کا اوور کوٹ لیتی ہے۔ اوورکوٹ پر جمی برف پھلجڑی کی طرح نیچے گرتی ہے اور ہیرو آتشدان کے سامنے بیٹھ جاتا ہے۔ فلم کا یہ منظر رحیم کے ذہن میں ساری عمر کے لیے نقش ہو چکا تھا۔ یہ منظر اس نے کئی بار خواب میں بھی دیکھا تھا مگر اس میں اوورکوٹ پہنے فلم کے ہیرو کی بجائے خود رحیم ہوا کرتا تھا۔ خواب میں رحیم اپنی دوست کے گھر تک تو پہنچ جاتا تھا مگر گھر کا دروازہ کھلنے سے پہلے گھر کے دروازے کے سامنے بنے زینوں پر پڑی برف پرپھسل جاتا تھا۔

رحیم فوراً اپنے بستر سے اٹھا اور اس نے لوہے کے ٹرنک سے اپنا اوور کوٹ نکالا۔ اوورکوٹ سے فینائل کی گولیوں کی خوشبو آرہی تھی۔ خوشبو سے رحیم کو یاد آیا کہ کس طرح اس کے والد سردیوں کے ختم ہو جانے پر، بڑے اہتمام سے اس اوورکوٹ کو دھوپ میں سکھا کر ، ٹرنک میں رکھتے وقت فینائل کی گولیاں ڈلوا دیتے تھے۔ یہ کوٹ رحیم کے والد کو سرکار کی طرف سے ملا تھا۔ یہ موٹے گرم کپڑے کا بنا ہوا تھا اور اس کا رنگ گہرا نیلاتھا۔ اس اوورکوٹ کی عمر کم سے کم پچیس تیس سال تو ضرور ہوگی۔ چونکہ اوورکوٹ کا کپڑا خالص اون کا بنا ہوا تھا، اس لیے اس میں کیڑا لگ گیا اور اسے رفو کروانا پڑا۔ اب اس کی حالت یہ ہوگئی تھی کہ یہ گھس گھس کر خستہ ہو گیاتھا۔ اس میں کندھوں اور بغلوں والی جگہ پر ایک انچ یا اس سے کچھ بڑے سوراخ بن گئے تھے۔ کندھوں کے نیچے بنے پیڈ نظر آتے تھے بلکہ ان کے دھاگے بھی ڈھیلے ہو کر نکل چکے تھے۔

اوورکوٹ کی خستہ حالی کسی طور پر رحیم کے شوق پر اثر انداز نہ ہوتی تھی۔ اس اوورکوٹ کو پہنتے ہی ،اسے فلم کے ہیرو کا خیال آتا اور بچوں سی خوشی دل سے اڑنے کے لیے بے قرار ہو جاتی۔ ایسی خوشی جو بچوں کو اپنے پسند کا کام کرنے سے پہلے ہوتی ہے۔ رحیم اوورکوٹ کو ٹرنک سے نکال کر ایک کرسی پر رکھ دیتا ہے، جس کی پشت سے بنائی ختم ہو چکی تھی۔

رحیم کچھ دیر بستر پر لیٹا رہا۔ پھر اسے خیال آیا کہ صبح اس سرعا میں اوورکوٹ کو پہلی دفعہ پہننا ہے، اس کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ وہ اپنی اکلوتی پتلون کو تہہ کر کے، تکیے کے نیچے رکھ دیتا ہے۔ پھر اسے بوشرٹ کو تہہ کرنے کا خیال آتا ہے مگر یہ سوچ کر یہ ارادہ ترک کر دیتا ہے کہ کوٹ کے نیچے قمیص کونسی نظر آئے گی۔ ہاں، البتہ اس نے اپنے بوٹوں کو گیلے کپڑے سے صاف کیا۔ اوورکوٹ کو پہننے کا اہتمام، رحیم کے دل میں خوشبو بھر رہا تھا۔

اگلے روز رحیم نے اوورکوٹ پہنا۔ اسے سردی بالکل نہیں لگ رہی تھی بلکہ اس کی کمر کچھ زیادہ ہی سیدھی رہی۔ رحیم کا دفتر انگریزوں کے زمانے کا بنا ہوا تھا۔ چھتیں بہت اونچی اور کھڑکیاں بڑی بڑی، جن کے شیشے ٹوٹ چکے تھے۔ سرد ہواؤں کو روکنے کے لیے کھڑکیوں پر فائل کور لگا دیے تھے مگر مکمل طور پر بند نہ ہونے کے باعث، ہوا ٹیڑھی میڑھی ہو کر کمرے میں داخل ہو جاتی تھی۔ سردیوں میں دفتر کے عملے کو کوئلہ اور انگیٹھیاں ملتی تھیں۔ صبح صبح چپڑاسی کوئلوں کی آگ جلاتے تو سارا کمرا دھوئیں اور کوئلوں کے جلنے کی بو سے بھر جاتا تھا۔ رحیم کو دھوئیں اور کوئلوں کے جلنے کی بو سے سخت نفرت تھی، اس لیے وہ دل ہی دل میں انگیٹھی جلانے کا سخت مخالف تھا۔ وہ ساتھی کلرکوں کو ایسا کرنے سے منع تو نہ کر سکتا تھا، البتہ اس نے اپنی ناپسندیدگی ظاہر کرنے کے لیے انگیٹھیوں کی آگ تاپنے سے انکار کررکھا تھا۔

کچھ گھنٹوں کے بعد اسے کمر اور کندھوں پر سردی محسوس ہونے لگی۔ وہ لوگوں کے سامنے کوٹ کو اتار کر نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ تاہم اس نے جہاں تک ہاتھ پہنچ سکتا تھا، اپنی کمر اور گردن کے ارد گرد اوورکوٹ کو ٹٹول کر جائزہ لیا۔ اسے لگا کہ کندھوں اور کمر پر کوٹ کا استر اپنی جگہ پر نہیں ہے۔ اسی دن دفتر سے فارغ ہو کر، رحیم ایک ٹیلر ماسٹر کی دکان پر گیا۔ ٹیلرماسٹر، ایک بڑے اور اونچے میز پر ایک نئے کوٹ کی کٹائی میں مصروف تھا۔ رحیم چپ چاپ دکان کے سامنے بنے چبوترے پر کھڑا رہا۔ کچھ لمحوں کے بعد ٹیلر ماسٹر نے پیمائش کا فیتہ اپنی گردن کے ارد گرد ڈالا اور اپنی ناک پر ٹکی موٹے موٹے شیشوں والی عینک کے اوپر سے رحیم کو دیکھا۔ ایسے کرتے ہوئے ٹیلر ماسٹر کی آنکھیں کچھ زیادہ ہی کھلی کھلی لگ رہی تھیں اور رحیم جو پہلے ہی گھبرایا سا تھا، شرمندگی سی محسوس کرنے لگا۔ رحیم نے ٹیلر ماسٹر کے کچھ کہنے سے پہلے ہی منمناتے ہوئے کہا:

’’۔۔۔اس۔۔۔کوٹ۔۔۔ کی مرمت۔۔۔ کروانا۔۔۔‘‘

’’بھائی، اس وقت تو میں فارغ نہیں۔۔۔ مجھے دو روز میں یہ سوٹ تیار کرنا ہے۔۔۔‘‘

’’میں آیا تھا۔۔۔ ویسے کوٹ تو ٹھیک ہے۔۔۔ذرا پرانا ہے۔۔۔ اس کا استر، شاید۔۔۔ کمر والا کپڑا ویسے ٹھیک ہی ہے۔۔۔‘‘

ٹیلر ماسٹر کو رحیم کی حالت پر ترس سا آگیا، کہنے لگا:

’’لائیے، میں دیکھتا ہوں۔۔۔‘‘

ٹیلر ماسٹر نے کوٹ لیا اور اسے میز کے اوپر نئے سوٹ والے کپڑے کے اوپر ڈالنا چاہا۔ ایسا کرتے ہوئے اس نے کوٹ کو تھوڑا سا جھٹکا۔ کوٹ سے مٹی کا غبار سا اٹھا۔ ٹیلر ماسٹر نے فوراً، کوٹ کو ایک طرف ہٹایا اور میز کے پاس پڑے ایک لمبے بنچ پر لٹا دیا۔ اوورکوٹ کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ پھر کہنے لگا:

’’اس کی مرمت کرنا ممکن نہیں۔۔۔ اس کا کپڑا تو بالکل خستہ ہو گیا ہے۔۔۔‘‘

رحیم کا دل ایک دم سے بیٹھ سا گیا۔ اسے فوراً خیال آیا، پہلے ٹائپ رائٹر، پھر ریڈیو اور اب کوٹ۔۔۔

’’یہ کندھوں سے خستہ لگتا ہے۔۔۔ باقی کوٹ تو ٹھیک ہے۔۔۔ آپ پیوند وغیرہ لگا دیں۔۔۔‘‘

رحیم نے بچوں سی معصومیت سے اوورکوٹ کی صورت حال کا دفاع کیا۔

’’بھائی ، پیوند لگانے کا معاملہ ہے۔۔۔پیوند لگانا ایسا مسئلہ نہیں۔۔۔اصل بات یہ ہے کہ جس کپڑے پر پیوند لگانا ہے، اس میں تو کچھ جان ہونی چاہیے۔ اس کپڑے میں ٹانکا برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے۔۔۔ سوئی لگاتے ہی اس کے دھاگے گر جاتے ہیں۔۔۔ مجھے یاد ہے، یہ کپڑا، اس زمانے میں آیا تھا، جب میں نے نیا نیا درزی کا کام شروع کیا تھا۔۔۔ اوورکوٹ اور سرکاری وردیاں اسی سے بنائے جاتے تھے۔۔۔ اب تک اس نے ۔۔۔‘‘

رحیم کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ٹیلر ماسٹر کیا کہنے والا تھا۔ اس نے پھر کہنا شروع کیا:

’’۔۔۔نیچے استر لگا کر اس کی حالت بہتر بنا سکتے ہیں۔۔۔؟‘‘

’’بھائی، آپ میری بات سمجھ نہیں رہے ہو، استر بھی تواس کپڑے پر لگے گا۔۔۔ اسے کپڑے پر سریش سے چپکانے سے تو رہے۔۔۔ اسے بھی تو سینا ہی ہو گا۔۔۔ کس کپڑے پر سیوں ۔۔۔میری مانو، اس کوٹ نے اپنی قیمت کے حساب سے بہت خدمت کی ہے۔۔۔ اب اسے پھینک دو۔۔۔ اگر پھینکنا نہیں تو اسے کمرے کے باہر دروازے میں پاؤں صاف کرنے کے لیے رکھ دو۔۔۔ مجھے لگتا ہے، تمھیں نیا کوٹ لینا ہو گا۔۔۔ پرانے کپڑوں کی مارکیٹ۔۔۔ اسٹیشن کے پاس، باہر سے پرانے کپڑے آتے ہیں، ان میں بہت سے اچھے کوٹ وغیرہ مل جاتے ہیں۔۔۔‘‘

ٹیلر ماسٹر نے بڑے خلوص سے رحیم کو مشورہ دیا مگر رحیم، اس کی یہ باتیں سن کر بڑی سخت بے عزتی محسوس کررہا تھا۔ اس نے زندگی میں نہ ہونے کے برابر کبھی کوئی کپڑا سلوایا تھا، مگر جو کپڑے بھی سلوائے نیا کپڑے لے کر۔۔۔ اسے اترے ہوئے کپڑے پہننے کا مشورہ بہت برا لگا۔۔۔ ٹیلر ماسٹر کو رحیم کی ذہنی صورت حال کا بخوبی اندازہ ہو چکا تھا، کہنے لگا:

’’۔۔۔ پرانا کوٹ نہیں لینا تو نیا کوٹ سلوا لیں۔۔۔‘‘

’’۔۔۔مگر۔۔۔ نیا کوٹ۔۔۔ کتنے پیسے۔۔۔؟‘‘

’’یہی تین ہزار تو لگیں گے۔۔۔ ایک ہزار روپے سلوائی اور باقی کا کپڑا آئے گا۔۔۔ مگر یہ اوورکوٹ نہیں۔۔۔عام کوٹ بنے گا۔۔۔‘‘

’’۔۔۔تین۔۔۔ ہزار۔۔۔روپے‘‘

رحیم جیسے خاموش طبعی اور دھیمے آدمی نے چلّا کر کہا۔ پھر اپنے آپ کو سنبھالا اور کہنے لگا:

’’۔۔۔ میری تو گزارش ہے کہ اسی کوٹ کو مرمت کر دیں۔۔۔ کم از کم یہ موسم تو گزر جائے۔‘‘

’’آپ اب خواہ مخواہ وقت ضائع کر رہے ہیں۔۔۔ اگر ممکن ہوتا تو میں کیوں اپنا وقت ضائع کرتا۔۔۔‘‘

ٹیلر ماسٹر نے بات ختم کرتے ہوئے کہا اور پھر سے میز پر پڑے کپڑے پر کام شروع کر دیا۔ رحیم کی حالت یہ تھی کہ جیسے ٹیلر ماسٹر نے اسے مار مار کر ادھ مؤا کر دیا ہو اور وہ اس کے سامنے بالکل بے بس ہو گیا ہو۔ وہ گم سم، کافی دیر کھڑا رہا اور پھر اوورکوٹ کو پکڑ کر دکان سے نیچے اتر آیا۔

رحیم، ٹیلر ماسٹر کی دکان والی گلی سے بڑی سڑک پر آیا۔ سڑک پر لوگوں کا ہجوم تھا مگر رحیم اس ہجوم میں بالکل تنہا اور اس سے لاتعلق تھا۔ وہ ایک طرف چلا جا رہا تھا۔ اچانک اس نے پولیس والے کی وسل کی آواز سنی اور وہ رک گیا۔ پولیس والا رحیم سے مخاطب ہو کر چلا رہا تھا:

’’میاں، مرنے کا شوق ہے تو بڑی مسجد کے مینار سے کود جاؤ، ادھر گاڑیوں کے آگے کیوں پھر رہے ہو۔۔۔ ہمارے لیے مصیبت کھڑی کرو گے۔۔۔!‘‘

رحیم کا اپنے ارد گرد سے رابطہ بحال ہوا ۔ اسے معلوم ہوا کہ وہ گھر کی طرف جانے کی بجائے منڈی والی سڑک پر چلا جا رہا ہے۔ اس نے اپنا رُخ گھر کی طرف کیا اور فٹ پاتھ پر چلنے لگا۔ کچھ منٹوں میں پھر سے اس کا رابطہ اپنے ارد گرد لوگوں کے ہجوم، گاڑیوں اور دکانوں سے ہٹ گیا۔ وہ اپنے آپ سے باتیں کرنے لگا۔۔۔ جیسے کوئی بہت ہمدرد دوست اس کے ساتھ چل رہا ہو۔۔۔

’’چلو، اوورکوٹ سے بھی خلاصی ہوگئی۔۔۔ پہلے ٹائپ رائٹر اور پھر ریڈیو، دونوں چلے گئے۔۔۔دونوں سے دوستی کا معاملہ۔۔۔‘‘

’اب وقت تمھارے لیے رکنے سے رہا۔۔۔ چیزیں تو وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہیں۔۔۔ لوگ چیزوں کو اپناتے ہیں اور انھیں چھوڑ دیتے ہیں۔۔۔مگر تم۔۔۔‘‘

’’کم سے کم پر گزارہ کرتے زندگی گزر گئی۔۔۔ چیزیں کہاں ملی ہیں۔۔۔ چیزیں کیا، انسان بھی، بس کچھ دیر کے لیے آئے۔۔۔ ہمیں استعمال کیا اور چلتے بنے۔۔۔ کچھ مر گئے اور کچھ ویسے ہی چھوڑ گئے۔۔۔ ٹائپ کرنے میں مزا تھا، ریڈیو سے دوستی تھی۔۔۔ مگر۔۔۔ چیزیں کہاں تھیں میرے پاس یہ۔۔۔!‘‘

’’زندگی میں سب کچھ نہیں ملتا۔۔۔ جو ملا ہے، اسی پر خوش رہنا چاہیے۔۔۔‘‘

’’ہمیں تو زندگی نے بس استعمال کیا۔۔۔نجانے زندگی کہاں رہی۔۔۔ ہم تو بس اس کا ایندھن بنے رہے۔۔۔ ساری زندگی دوسروں کا منہ تکتے گزری۔۔۔ افسر ناراض نہ ہو جائے، ابو، خفا نہ ہو جائیں۔۔۔ لوگ کیا کہیں گے۔۔۔؟‘‘

’’ایسی بات نہیں۔۔۔ اگر تم اپنے بہن بھائیوں کا خیال نہ کرتے تو آج وہ سڑکوں پر ہوتے۔۔۔ تمھارا بھائی ڈاکٹر نہ ہوتا بلکہ کسی ہوٹل میں برتن صاف کررہا ہوتا۔۔۔‘‘

’’کیا کروں اس بڑے پن کو، سب چھوڑ چھاڑ کر چلے گئے۔‘‘

(رحیم کی آنکھوں میں آنسو بھر آتے ہیں۔۔۔)

’’ویسے پرانا کوٹ لینے میں کیا ہرج ہے۔۔۔؟‘‘

’’زینت بیگم کا پوتا۔۔۔ غربت ہی سہی، کپڑے بھلے گھس جائیں۔۔۔ پہنوں گا تو صرف نئے۔۔۔!‘‘

اپنے آپ سے گفتگو کرتے رحیم کو پتا ہی نہ چلا کہ وہ اپنے محلے میں داخل ہو گیا۔ اسے کریانے کی دکان دیکھ کر محلے کا اندازہ ہوا، جب دکاندار نے اسے سلام کیا۔ رحیم بدستور سوچ رہا تھا کہ نئے اوورکوٹ کے لیے تین ہزار روپے کیسے جمع کر پائے گا۔ تنخواہ سے ایک پائی بھی بچانے کی گنجائش نہ تھی کیونکہ اس میں سے اچھی خاصی رقم ایک بینک سے لیے گئے قرضے پر چلی جاتی تھی۔ یہ رقم رحیم نے سب سے چھوٹی بہن کی شادی کے لیے لی تھی۔ اس قرضے کا ذکر، رحیم نے کبھی کسی سے نہ کیا تھا۔ ممکن تھا کہ اگر وہ اپنے چھوٹے بھائی سے تذکرہ کردیتا تو وہ یکمشت ادائیگی کر دیتا۔ رحیم نجانے کیوں اس قرضے کو اپنے لیے ایک مقدس فرض مانتا تھا اور اس میں کسی اور کی مداخلت یا حصے داری کو ثواب کم کرنے کے مساوی سمجھتا تھا۔ اس نے اپنے بہن بھائیوں کے فرائض اسی طرح قرض لے کر اور پھر انھیں قسطوں میں واپس کر کے پورے کیے تھے۔ فرائض کی ادائیگی میں اس کی زندگی کے پنتیس سال گزرے اور اب تو اسے قسطیں واپس کرنا، زندگی کا ناگزیر فرض محسوس ہونے لگا تھا۔

تنخواہ میں سے بچت کی ایک صورت یہی تھی کہ گھر کی صفائی کے لیے آنے والی عورت کو فارغ کر دیا جائے۔ مگر اس کو دی جانے والی تنخواہ اس قدر کم تھی کہ تین ہزار روپے جمع کرنے میں کئی سال کا عرصہ لگ سکتا تھا۔ رحیم کو اس منصوبے کی کامیابی پر مایوسی ہوئی اور اس کا خیال بچے کھچے سکوں کی طرف گیا جو وہ الماری کے دراز میں پھینکتا رہتا تھا۔ اس پر اسے کچھ تسلی سی ہوئی۔ گھر میں داخل ہو کر وہ سیدھا الماری کی طرف گیا اور دراز سے سارے سکے نکال کر انھیں میز پر ڈھیر کر دیا۔ انھیں پہلے دس روپے کی ڈھیریوں میں جوڑا اور پھر سو کی ڈھیریوں میں۔ کل ملا کر دو سو تیس روپے بنے۔ رحیم نے فوراً سویٹر خریدنے کا فیصلہ کر لیا۔

O O O

ایک دن رحیم اپنے دفتر میں بیٹھا کام میں مصروف تھا کہ چپڑاسی نے اسے بتایا کہ کوئی ڈاکٹر صاحب اس سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ ایک دم رحیم کو خیال آیا کہ وہ تو کسی ڈاکٹر کو نہیں جانتا۔ پھر بھی اس نے چپڑاسی کو کہا کہ وہ مہمان کو اندر آنے دے۔ اسی دوران اسے خیال آیا کہ ہو نہ ہو، اس کا بھائی ڈاکٹر رضی ہی ہو گا۔ رحیم کا خیال درست تھا۔ ڈاکٹر رضی نے کمرے میں داخل ہوتے ہی اپنی چلنے کی رفتار تیز کر دی بلکہ وہ لپک کر رحیم کے پاس آیا اور اس سے بغل گیر ہونا چاہا۔ مگر رحیم نے بیٹھے بیٹھے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور ساتھ والی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ڈاکٹر رضی، اپنے بڑے بھائی سے احترام کی خاطر ،کرسی کے کنارے پر ذرا سا جھک کر بیٹھ گیا۔ وقفے وقفے سے دونوں بھائیوں کے درمیان بات چیت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔

’’بچوں کا کیا حال ہے۔۔۔؟‘‘

’’ٹھیک ہیں۔۔۔‘‘

’’نوکری اور پریکٹس کیسے جارہی ہیں۔۔۔؟‘‘

’’ٹھیک ہے، ۔۔۔ آپ نے کبھی چکر نہیں لگایا۔۔۔‘‘

’’بس، فرصت ہی نہیں ملتی۔۔۔‘‘

اس کے بعد ایک طویل خاموشی ہوگئی۔ اس دوران رحیم کا بھائی مسلسل، میز پر پڑی فائلوں اور بڑے بڑے رجسٹروں کو دیکھتا رہا۔ وہ ان فائلوں اور رجسٹروں کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے یہ کسی اجڑے شہر کی کھدائی سے ابھی ابھی نکالے گئے ہوں اور ان کے بارے میں ابھی تک کوئی رائے نہ بنائی گئی ہو۔ ڈاکٹر صاحب فائلوں اور رجسٹروں پر اپنی نظریں گھماتے ہوئے، اپنے بھائی پر لے آتے۔ انھیں نظر بھر دیکھتے اور پھر نظریں جھکا لیتے۔ رحیم کو پورا اندازہ تھا کہ اس کا بھائی چوری چوری اسے دیکھ رہا ہے۔ دونوں بھائیوں میں پیار امڈ رہا تھا مگر سینے پر لگی پتھر کی سلوں سے ٹکڑا کر واپس چلا جاتا تھا۔ پھر اچانک ڈاکٹر صاحب کہنے لگے:

’’اوورکوٹ بدل ڈالیں۔۔۔ بہت پرانا ہو گیا ہے۔۔۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ابا بھی یہی کوٹ پہنا کرتے تھے۔۔۔‘‘

’’کوئی بات نہیں، گزارہ ہو رہا ہے۔۔۔‘‘

’’ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں۔۔۔ مجھے ایک میٹنگ میں شرکت کرنا ہے۔۔۔ ادھر پاس ہی دفتر ہے۔۔۔ ادھر سے گزر رہا تھا۔۔۔ سوچا۔۔۔ آپ سے۔۔۔‘‘

’’ٹھیک ہے، خدا حاف٭۔۔۔‘‘ رحیم نے کرسی سے تھوڑا سا اٹھ کر کہا۔ مگر پھر خیال آیا اور وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے بھائی کو دروازے تک چھوڑنے کے لیے چلا آیا۔

اسی شام، رحیم اپنے چھوٹے سے گھر کے برآمدے میں ایک کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کے پیچھے کمرے میں ایک بلب روشن تھا اور اس کی مدھم پیلی روشنی برآمدے کے ایک حصے پر تکون بنائے گر رہی تھی۔ روشنی اس قدر کم تھی کہ یہ برآمدے کو روشن کرنے کی بجائے اندھیرے کو زیادہ نمایاں کر رہی تھی۔ رحیم کرسی پر بیٹھا، صبح دفتر میں اپنے بھائی سے ہونے والی ملاقات کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اسے خیال آرہا تھا کہ اس کا بھائی سوٹ میں کیسا اچھا لگ رہا تھا۔ اسے اپنے بھائی پر فخر سا محسوس ہو رہا تھا مگر وہ اپنے آپ کو اس سے الگ اور اجنبی بھی محسوس کر رہا تھا۔ جیسے وہ اس کے ہاتھ کا بنایا ہوا گڈا تو تھا مگر اب دکاندار کے شوکیس میں سجا دیا گیا ہے۔ رحیم سوچ رہا تھا:

’’رضی کے چہرے پر کیسی روشنی اور اعتماد جھلک رہا تھا۔۔۔‘‘

’’دولت کی ریل پیل ہے، خوشحال لوگوں کے چہروں پر روشنی اور اعتماد خودبخود آجاتا ہے۔۔۔‘‘

’’معلوم نہیں، اس کے بچے کتنے بڑے ہو گئے ہوں گے۔۔۔‘‘

’’چلو، میرا کیا ہے؟ کم از کم وہ تو ذلتوں سے بچ گیا۔۔۔‘‘

رحیم کے دل میں اطمینان کی ایک لہر سی اٹھی۔ سوچنے لگا کہ اٹھ کر کھانا کھا لیتا ہوں۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ اس وقت رحیم کو دروازے پر دستک عجیب سی معلوم ہوئی۔ سوچنے لگا کہ شاید ہمسایہ ہو گا۔۔۔ شاید شرینی وغیرہ لایا ہو۔۔۔ ’کئی دفعہ اسے منع کیا ہے کہ خواہ مخواہ تکلف نہ کیا کرو۔۔۔ بات سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔۔۔‘

یہی سوچتے ہوئے رحیم نے دروازہ کھولا۔ سامنے اس کا بھائی رضی، اس کی بیوی اور دو پیارے سے بچے کھڑے تھے۔ رضی اور اس کی بیوی نے سلام کیا۔ رحیم نے رضی کی بیوی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولا:

’’جیتی رہو۔۔۔‘‘

اس دوران بچے اپنی ماں اور باپ کی ٹانگوں میں گھس رہے تھے۔ رضی نے انھیں ، رحیم کو سلام کرنے کا کہا۔ بچے اپنے ماں، باپ کی ٹانگوں سے جھینپتے ہوئے ، ہولے ہولے بل کھاتے ہوئے باہر تو نکل آئے مگر گم سم رحیم کو دیکھنے لگے۔ بچے، رحیم کو میلے اور گھسے ہوئے کپڑوں میں اپناتا یا تو دور کی بات، رشتے دار ماننے سے بھی انکاری لگ رہے تھے۔ رحیم کو شاید اس بات کا اندازہ تھا۔ اس نے بچوں کی طرف ایسی توجہ نہ دی اور رضی کو گھر میں آنے کا کہا۔

سب لوگ ، پیلی روشنی والے کمرے میں آبیٹھے۔ کمرے میں پہلے سے موجود اداسی، ان لوگوں کے آنے سے اور بھی بڑھ گئی۔ صاف ستھرے کپڑے اور روشن چہروں والے مہمان، اس گھر اور کمرے میں اوپرے محسوس ہو رہے تھے۔ ان لوگوں کا رحیم سے رشتہ تو تھا مگر رشتے کی خواہش نہ تھی۔ رضی اپنے دل میں اپنے بھائی کی بہت عزت کرتا تھا۔ اس کا دل بھی چاہتا تھا کہ وہ اپنے بھائی کے لیے کچھ کرے مگر رحیم کا سامنا ہوتے ہی اس کو اپنے تلخ دن یاد آتے تھے۔ ان تلخ دنوں کو بھلانے کی خاطر، اس نے رحیم کو بھلا دینا شاید ضروری سمجھ لیا تھا۔ اس طرح رحیم سے اس کا تعلق محض بوجھ سے زیادہ کچھ نہ تھا۔ کبھی کبھار یہ تعلق فرض کی ادائیگی کی صورت کروٹ لیتا تھا اور رضی رحیم سے ملنے چلا آتا تھا۔ رحیم کو اس رشتے کی اصل صورت حال کا اندازہ تھا اور یہی وجہ ہے کہ اس نے رضی کو خود ہی چھوڑ کر، ایک پُروقار فاصلہ قائم کر لیا تھا۔

دونوں طرف رشتے کی خواہش نہ تھی اور ایسے میں ملنے پر گفتگو کا سلسلہ بارہا عنوان کو تلاش کرنے کے باوجود ٹوٹ جاتا ہے۔ خاموشی ہو جاتی ہے اور یہ خاموشی دونوں ملنے والوں کے درمیان رشتے کی حقیقی دوری کا بآواز بلند اعلان کر دیتی ہے۔ چند منٹوں میں ہی رحیم کو اکتاہٹ سی محسوس ہونے لگی۔ اس جیسے کم گو شخص کے لیے صورت حال سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے اس صورت حال سے نکلنے کے لیے فور طور پرچائے وغیرہ بنانے کا بہانہ استعمال کیا۔ باورچی خانے میں چائے کے لیے پانی رکھا اور دودھ اور بسکٹ وغیرہ لانے کے لیے گھر سے باہر نکل آیا۔ گھر سے باہر آتے ہی رحیم کو سکون کا احساس ہوا۔ اس کی خواہش تھی کہ جلد از جلد چائے بنے، یہ لوگ پی لیں اور رخصت ہو جائیں۔ اگرچہ ان لوگوں کے آنے سے رحیم کا کوئی کام رکا تھا اور نہ اس کے لیے کوئی دقّت پیدا ہوئی تھی مگر پھر بھی اسے اپنی تنہائی اچھی لگ رہی تھی۔ رضی کی بیوی اچھی خاصی خوش شکل تھی اور وہ رحیم کی دل سے بڑی عزت کرتی تھی مگر پھر بھی رحیم کو وہ اچھی نہ لگتی تھی۔ شاید اس کی وجہ زندگی کا ادھورا پن اور محرومیاں تھیں۔ جن معاملات اور چیزوں کے نہ ہونے سے ادھورا پن پیدا ہوا، جب رحیم یہ سب دوسروں میں دیکھتا تو اسے بہت برا لگتا۔ اگرچہ کم گوئی کے باعث وہ اس تلخی کا کھلا اظہار نہ کر پاتا مگر اس کا دل چاہتا کہ وہ فوراً ایسی صورت حال سے دور چلا جائے۔

گھر و اپس آکر رحیم نے چائے بنائی اور مہمانوں کو بسکٹ کے ساتھ پیش کی۔ چائے جن کپوں میں پیش کی گئی، انھیں اگرچہ دھویا گیا تھا مگر مٹی اس قدر زیادہ جمی ہوئی تھی کہ دھونا کافی نہ رہا۔ مٹی، پانی میں حل ہو کر کپوں کے باہر لکیریں بنا رہی تھی۔ دونوں میاں بیوی نے کپوں کو دیکھا اور خاموشی سے فیصلہ کیا کہ وہ چائے ٹھنڈی ہوجانے پر ایک دم زہر مار کر لیں گے۔ بسکٹ بھی کسی اچھی کمپنی کے نہ تھے، بچوں نے ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ چائے پیش کرنے کے بعد رحیم چارپائی پر بیٹھ گیا۔ خاموشی بہت زیادہ ہوگئی تھی لہٰذا اس نے اس کو توڑنے کے لیے بغیر دلچسپی کے ، یہ سوال کرنا شروع کر دیے:

’’کس کلاس میں پڑھتے ہیں۔۔۔ یہ بچے۔۔۔؟‘‘

’’نرسری اور وَن میں۔۔۔ بہت اچھا سکول ہے، ساڑھے تین ہزارروپے تو فیس ہے، پھر دیگر اخراجات ملا کر معاملہ چھ سات ہزارروپے تک پہنچ جاتا ہے۔۔۔‘‘

ساڑھے تین ہزار کا سن کر ، رحیم کو اوورکوٹ کا خیال آیا مگر اس نے فوراً اسے جھٹک دیا اور دل کو سمجھایا کہ وہ سویٹر لے لے گا۔

’’بھائی جان، آپ نے کبھی چکر ہی نہیں لگایا۔۔۔فون بھی نہیں۔۔۔ فون پر ہی بات ہو جائے۔۔۔ جب آپ کا دل چاہے۔۔۔ ہمیں بتا دیں، ہم ڈرائیور بھیج دیا کریں گے۔‘‘

’’سردی آگئی ہے۔ رضی کہہ رہے تھے، آپ کا اوورکوٹ خاصا پرانا ہو گیا ہے۔۔۔ اگر اجازت دیں تو یہ گرم سوٹ کا کپڑا رکھ لیں۔۔۔ گرم سوٹ سلوا لیں۔۔۔‘‘

رحیم کا دل گرم کپڑے کا سن کر ایک دم اچھلا۔ اسے خیال آیا کہ سوٹ کے کپڑے سے اوورکوٹ تو ضرور بن سکتا ہے۔۔۔ مگر دل کو سنبھال کر کہنے لگا:

’’اس کی کیا ضرورت ہے۔۔۔؟ گزارہ ہو جاتا ہے۔۔۔ تم خود بنوا لو (رضی کی طرف منہ کر کے) ۔ تمھیں تو بڑے بڑے افسروں سے ملنا ہوتا ہے۔۔۔ ہمارا دفتر اور میں تو ۔۔۔ بس ٹھیک ہے۔۔۔‘‘

’’بھائی صاحب، میرے پاس تو پہلے ہی کافی سوٹ ہیں، آپ مہربانی کر کے۔۔۔ اسے رکھ لیں۔۔۔ یا پھر میرے ساتھ چلیں میں ماپ دلوا کر چھوڑ دوں گا۔۔۔‘‘

رحیم کو آہستہ آہستہ رضی کی باتوں سے خیرات یا ترس کھانے کی بو آرہی تھی۔ اسی کے باعث اس میں اوور کوٹ بنانے کے لالچ کے باعث جو نرمی آرہی تھی، ایک دم سختی میں بدل گئی۔ اس نے اس صورت حال میں خاموش رہنابہتر سمجھا۔ ملاقات اب اس مرحلے تک پہنچ چکی تھی، جہاں میزبان اور مہمانوں دونوں ہی ایک دوسرے سے رخصت ہونے کی تمنا کررہے تھے۔ مسئلہ یہ تھا کہ پہل کون کرے۔

’’ٹھیک ہے، بھائی صاحب، ہم چلتے ہیں۔‘‘

’’کپڑا اٹھا لو۔۔۔!‘‘

’’نہیں بھائی صاحب، آپ کو سوٹ تو سلوانا ہی ہو گا، ہر وقت، رضی آپ کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔۔۔‘‘ رضی کی بیوی نے کہا۔

رحیم نے چوری چوری رضی کی طرف دیکھا۔۔۔ اس کے دل پر آئی سختی، ایک دم پگھل گئی۔

’’ہر روز ، آپ سے ملنے کا سوچتے ہیں، ان کا کام ہی ایسا ہے کہ وقت نہیں ملتا۔۔۔ آج صبح سے ہی آپ کے لیے پریشان تھے۔۔۔کہہ رہے تھے آپ خاصے کمزور ہوگئے ہیں۔۔۔ آپ ہمارے پاس کیوں نہیں چلے آتے۔‘‘ رضی کی بیوی نے بات مکمل کی۔

’’بھائی صاحب، دوسروں کو خدمت کرنے کا موقع ہی کب دیتے ہیں۔۔۔!‘‘ رضی نے اپنے اندر اٹھنے والے گرم جذبات کو دباتے ہوئے کہا۔

رحیم بالکل خاموش تھا۔ ایسا بچہ جس کی غلطی پکڑ لی گئی ہو، وہ نظریں جھکائے، مسلسل، چارپائی کے بان پر انگلیاں پھیر رہا تھا۔

پھر ایک لمبی خاموشی رہی اور آخر رضی نے جانے کے لیے اجازت لی۔ رحیم ، رضی اور اس کے گھر والوں کو دروازے تک چھوڑ کر واپس چلا آیا۔ اسے واپسی پر گھر میں اکیلا پن محسوس ہونے لگا۔

کھانا کھانے کے بعد، رحیم چارپائی پر لیٹ گیا۔ اسے سردی محسوس ہونے لگی اور لحاف اپنے اوپر کر لیا۔ لحاف پرانا تھا اور اس میں ڈالی گئی روئی جگہ جگہ سے جزیروں میں بٹ چکی تھی۔ لحاف سے عجیب قسم کی بساندسی آئی۔ اس بساند سے رحیم کو اپنے لڑکپن کا زمانہ یاد آگیا جب تین چار بہن بھائی ایک لحاف میں اکٹھے سوتے تھے۔ پھر گھر میں قلت، بیماریوں ، اموات اور طرح طرح کی چھوٹی بڑی محرومیوں کا نقشہ کھنچنے لگا۔ انھی باتوں میں یکدم رحیم کا خیال گرم سوٹ کے کپڑے کی طرف گیا۔ وہ اٹھ بیٹھا۔ لفافے سے کپڑا نکالا۔ اسے اپنے زانوؤں پر پھیلایا اور اس پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ مدھم روشنی میں کپڑے کے رنگ کا اندازہ کرنا مشکل ہو رہا تھا تاہم رحیم نے اپنی عینک کے شیشوں کو صاف کر کے، کپڑے کو بلب کے نزدیک لا کر دیکھا۔ اسے یقین تھا کہ کپڑے کا رنگ گہرا نیلا ہے اور یہ مکمل طور پر اونی ہے۔ اس میں ہلکے رنگ کی دھاریاں تھیں۔ کافی دیر دیکھنے کے بعد رحیم کو کپڑے کا رنگ سیاہی مائل نظر آنے لگا۔ الجھن سے نکلنے کے لیے رحیم نے رنگ کا فیصلہ صبح سورج نکلنے تک ملتوی کر دیا۔

اگلی صبح رحیم دفتر جانے سے پہلے سیدھا ٹیلر ماسٹر کے پاس پہنچا۔ اس کے سامنے کپڑے کا لفافہ رکھا او رکہنے لگا:

’’۔۔۔ اس کا اوورکوٹ بنا دیں۔۔۔‘‘

’’آپ نے تو بہت جلدکپڑے کا انتظام کر لیا۔۔۔ خالص اونی ہے، اور رنگ کیسا شاندار ہے۔۔۔ گہرا نیلا۔۔۔‘‘

ٹیلر ماسٹر نے رحیم کا ماپ لینا شروع کر دیا مگر وہ ساتھ ہی یہ بھی کہہ رہا تھا:

’’اتنا اچھا کپڑا آپ، اوورکوٹ بنا کر ضائع کر رہے ہیں۔۔۔ تھری پیس سوٹ بہت اچھا لگے گا۔۔۔‘‘

’’نہیں، مجھے اوور کوٹ ہی بنوانا ہے۔۔۔‘‘

’’ٹھیک ہے، آپ کی مرضی۔۔۔ اگلے مہینے کی تیرہ کو اوورکوٹ لے جائیے گا۔۔۔ اس وقت تک ایک ہزار روپے سلوائی کا انتظام کر لیجیے گا۔‘‘

انھی دنوں رحیم کو دفتر سے بونس ملا تھا۔ پہلے سے جمع شدہ رقم اور بونس ملا کر کل رقم سات سو تیس روپے ہوگئی تھی۔ رحیم نے طے کیا کہ اگلے مہینے کی تنخواہ سے دو سو ستر روپے ملا کر کل ایک ہزار روپے کی رقم جمع ہو جائے گی۔ دوسو ستر روپے دراصل اس مہینے کھانے پینے پر خرچ ہونا تھے۔ رحیم نے دکاندار سے یہ اشیا ادھار لینے کا فیصلہ کیا اور انھیں آئندہ مہینوں میں قسطوں میں ادا کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔

رحیم مقررہ تاریخ کو اوورکوٹ لینے گیا۔ کوٹ تیار تھا۔ ٹیلر ماسٹر نے اوورکوٹ رحیم کو پہنایا۔ اسے ایک لمبے آئینے کے سامنے کھڑا کر دیا۔ کندھوں، بغلوں اور کمر پر ہاتھ پھیر کر اوور کوٹ کی فٹنگ کی پڑتال کی۔ ٹیلر ماسٹر کے کہنے کے مطابق رحیم آئینے کے سامنے ادھر اُدھر گھوم رہا تھا۔ اسے اندازہ ہوا کہ اس کے بال تقریباً سفید ہو چکے ہیں۔ اس کی وجہ شاید گہرے نیلے رنگ کے کوٹ کے سامنے بالوں کی سفیدی تھی۔ ٹخنوں سے نیچے پتلون کا جو حصہ نظر آرہا تھا، وہ کوٹ کے مقابلے میں نہایت قدیم تھا۔ پھر بوٹوں پر دھیان گیا، ان کی حالت تو بہت ہی خراب تھی۔۔۔ رحیم کی خوشی کا غبارہ ایک دم پھٹ گیا۔ اسے لگا کہ اس پتلون اور بوٹوں کے ساتھ اوورکوٹ پہننا مذاق اڑوانے والی بات ہو گی۔ سب لوگ سمجھیں گے کہ اس نے یہ اوور کوٹ اوّل تو چرایا ہے، اگر نہیں تو کم از کم اسے یہ کوٹ اس پتلون اور بوٹ کے ساتھ تو ہرگز نہیں پہننا چاہیے۔ آخر رحیم نے اوورکوٹ کے نئے ہونے کی اہمیت کے پیش نظر فیصلہ کیا کہ وہ اوورکوٹ اس وقت پہنے گا جب اس کے پاس نئے بوٹ اور نئی پتلون ہو گی۔

انھی سوچوں میں گم، رحیم گھر پہنچا۔ اس نے اوورکوٹ کا لفافہ میز پر رکھا۔ اسے کھولا اور اسے چارپائی پر بچھے لحاف کے اوپر پھیلا دیا۔ اوورکوٹ کو دیکھتے ہی رحیم کی خوشی میں ایک ابال سا آیا۔ اس نے نئے بوٹوں اور نئی پتلون کے ساتھ پہننے کا منصوبہ ترک کر کے بوٹوں کو اچھی طرح صاف کر کے پالش کرنے اور پتلون کو اچھی طرح دھو کر استری کروانے کا فیصلہ کر لیا۔

شام کو رحیم نے کھانا کھایا۔ اسے ریڈیو سننے کا اشتیاق ہو رہا تھا۔ ریڈیو تو اب بالکل ختم ہو چکاتھا۔ اوورکوٹ کے گھر آجانے پر رحیم کے دل میں خوشی جھول رہی تھی۔ اس نے سوچا کیوں نہ قریب ہی میونسپلٹی کے پارک میں سیر کے لیے جایا جائے۔ دل میں خوشی آجائے گی اور پھر اوورکوٹ کس قدر سردی سے بچاسکتا ہے، اس کا امتحان بھی ہو جائے گا۔

رحیم گھر سے باہر نکلا۔ گلیوں میں سے گزرتا ہوا، سڑک پر آیا۔ وہ سڑک کے ایک طرف چل رہا تھا۔ ایک موٹر گاڑی اس کے پاس سے گزری۔ سڑک پر پڑی مٹی اور گھوڑوں کی خشک لید کا ایک بادل اٹھا۔ رحیم کو فوراً اپنے اوورکوٹ کا خیال آیا۔ اس نے سوچا، اس طرح اگر مٹی برابر گرتی رہی تو اوورکوٹ کو ہر ہفتے دھلوانا پڑے گا۔ دھلوانے سے اوورکوٹ کا کپڑا خراب ہو گا اور رنگ بھی اتر جائے گا۔ کم سے کم گرم کپڑوں کو صاف کرنے والا برش تو لینا پڑے گا۔

سڑکوں پر ٹریفک کافی کم ہو چکی تھی۔ رحیم، پارک کے پاس بنے فٹ پاتھ پر چلتا ہوا اس کے مرکزی دروازے پر پہنچا۔ پارک میں داخل ہوتے ہی، اسے اپنے کانوں اور ناک پر ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ کانوں اور ناک کے مقابلے میں اس کا جسم غیر معمولی طور پر گرم محسوس ہو رہا تھا۔ یہ محسوس کرتے ہی رحیم کو اوورکوٹ کے مکمل طور پر اونی ہونے کی فضیلت کا احساس ہوا اور اس کے دل میں تشکر کے جذبات پیدا ہونے لگے۔ پارک ابھی نیا نیا بنا تھا اور اس میں اینٹوں کی ٹیڑھی میڑھی روشیں بنی ہوئی تھیں۔ ان روشوں پر لمبے لمبے کھمبوں پر پیلے رنگ کی قمقمیں جل رہی تھیں۔ روشوں کے ساتھ کونوں میں پھولوں کی پھلواڑیاں تھیں۔ یہ پارک سارا دن بچوں اور ان کے والدین سے بھرا رہتا تھا۔ شام ہوتے ہی لوگوں کا آنا جانا تقریباً ختم ہو جاتا تھا اور پارک کے نظر نہ آنے والے گوشوں میں نشے بازوں کی آمد شروع ہو جاتی تھی۔

رحیم، روشن راستوں پر چلتا ہوا، آہستہ آہستہ پارک کے ان حصوں کی طرف چلنے لگا جہاں روشنی کم تھی۔ اسے خاصی گرمی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے محض یہ جاننے کے لیے کہ اوورکوٹ کے بغیر کس قدر سردی محسوس ہوگی، کوٹ کو اتارا اور ایک لمبے بنچ کی پشت پر ڈال دیا۔ اپنے بازو پھیلائے اور چہل قدمی کرتا ہوا، پھولوں کی ایک کیاری کے پاس جا کھڑا ہوا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی انگلیوں کے ساتھ پھولوں کو چھؤا۔ جھک کر انھیں سونگھا۔ اسی دوران اسے محسوس ہوا کہ اس کے کندھوں پر سردی کا اثر ہو رہا ہے اور شاید اوس بھی گر رہی ہے۔ رحیم کو یقین ہو گیا کہ اس کا اوورکوٹ یقیناًبہت گرم ہے۔ خوشی کی اس رَو میں اسے اپنے محبوب اوورکوٹ کا خیال آیا۔ وہ فوراً اس کے پاس جانا چاہتا تھا۔ وہ بنچ کی طرف جانے کے لیے مڑا۔ بڑے بڑے قدم اٹھاتا ہوا، بنچ کے پاس پہنچا۔ بنچ کی پشت پر ہاتھ رکھا مگر وہاں اوورکوٹ نہ تھا۔ بنچ کے نیچے دیکھا، اوپر دیکھا پھر ارد گرد دیکھا۔۔۔ اوورکوٹ کا نام و نشان نہ تھا۔ رحیم کو چکر سا آگیا۔ اسے لگا، کوئی اس کے ساتھ ایک بھونڈا مذاق کر رہا ہے۔ رحیم کو لگا کہ جیسے وہ گر رہا ہے۔ اس نے بنچ کی پشت کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ مگر اس کے باوجود بنچ پر گر پڑا۔ اس کا دھڑ بنچ کے اوپر تھا ۔ اسے سینے میں شدید درد اٹھا اور اس کا سارا بدن پسینے سے شرابور ہو گیا۔ اسے شدید گرمی محسوس ہورہی تھی۔ اس کی ٹانگوں نے اسے سہارا دینے سے مکمل طور پر انکار کر دیا تھا۔ رحیم کافی دیر تکلیف سہنے کے بعد بے سدھ سا لیٹا رہا۔ اس کا سارا بدن اپنی طاقت سے نچڑ چکا تھا۔ اسے جب ہوش آیا تو وہ ہمت کر کے اٹھ بیٹھا۔ پھر بجلی کے کوندنے کی طرح اس کے ذہن میں چوٹیں لگنے لگیں۔اسے کوئی کہہ رہا تھا۔۔۔ ’’تمھارا اوورکوٹ کسی نے چرا لیا ہے۔۔۔‘‘

رحیم جیسے تیسے سڑک پر آیا۔ وہ بے قراری میں جگہوں کا تعین نہیں کر پا رہا تھا۔ ایسے میں ایک پولیس وین اس کے سامنے آکھڑی ہوئی۔ وین کی کھڑکی میں سے آواز آئی۔

’’اوئے بابا، سڑک کے بیچ میں کیوں کھڑے ہو۔۔۔ مرنے کے لیے پولیس کی وین ہی ملی ہے۔۔۔‘‘

’’میرا اوورکوٹ چوری ہو گیا ہے۔۔۔ادھر پارک میں۔۔۔‘‘

رحیم نے یہ فقرہ بولا اور اس کی ٹانگوں نے پھر سے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا۔اسے لگا جیسے وہ ریت میں دھنستا چلا جا رہا ہے۔ وہ گر گیا۔ پولیس والوں نے اسے اٹھایا اور ایک سرکاری ہسپتال میں چھوڑ گئے۔

اگے دن رحیم دفتر نہ آیا۔ چھٹی کے قریب اس کے پرانے ساتھیوں کو تشویش ہوئی۔ انھوں نے چپڑاسی کی ذمے داری لگائی کہ وہ رحیم کا پتا کرے۔ چپڑاسی نے گھر پر معلوم کیا۔ وہاں سے کوئی جواب نہ آیا۔ محلے کے دکاندار سے پوچھا۔ اس نے کہا کہ کل شام کے بعد انھیں باہر جاتے دیکھا تھا۔ قصہ مختصر یہ کہ دکاندار اور چپڑاسی کی کوششوں سے پتا چل گیا کہ رحیم ہسپتال میں داخل ہے۔

اگلے روز ساتھی کلرکوں کو معلوم ہوا کہ رحیم نے اوورکوٹ سلوایا تھا اور کسی نے اسے چرا لیا ہے۔ اسی غم میں رحیم کو دل کے دو دورے پڑے اور اب وہ ہسپتال میں ہے۔ سب نے فیصلہ کیا کہ رحیم کو نیا اوورکوٹ دلوانے کے لیے پیسے جمع کیے جائیں۔ سب نے بڑے خلوص سے حصہ ڈالا۔ اگلے روز ان میں سے تین چار لوگ رحیم سے ملنے ہسپتال آئے۔ اسی صبح رحیم کو دل کا تیسرا دورہ پڑا اور وہ چل بسا۔

ساتھی کلرکوں نے جو پیسے نئے اوورکوٹ کے لیے جمع کیے تھے، رحیم کے کفن دفن پر خرچ کر دیے۔

♣

One Comment